先月の半ば、『新ガリ版ネットワーク通信』が送られてきた。第7期No.2(通巻44号)、発行2022年6月26日とあった。

送り主は製版(つまりガリ版=謄写版)&印刷もしている編集部の水口菜津子さんという方だ。

ガリ版(謄写版、孔版)の歴史を半生にわたって掘り起こしてきた志村章子さん、その志村さんが今年の初めに亡くなったことは本コラム(28)で既にふれた。まさにガリ版道具を抱いて逝った志村さん、その志村さんは2冊のガリ版文化史の本を、新宿書房に遺してくれた。

まず、日本で生まれたガリ版印刷、初めてのガリ版文化史の本が、『ガリ版文化史――手づくりメディアの物語』(田村紀雄・志村章子編著、1985年)である。謄写版は1894年(明治27)に堀井新治郎父子が発明し、新治郎は東京・神田鍛冶町に謄写堂を創業している。

執筆者は田村紀雄、志村章子のほか、あわせて14名。その中には、若山八十氏(やそじ 孔版画家)、水谷清照(孔版画家)、幅弓之助(昭和謄写堂創業者)、伊藤義孝(銀座伊東屋会長)、松村正雄(堀井謄写堂取締役)、たかせとよじ(高瀬豊二 ガリ版刷り『甘楽農業新聞』編集・発行者)などの名前が並ぶ。「銀座伊東屋と反乱兵士」(伊藤義孝)では、1936年(昭和11)年、2月28日、「二・二六事件」の3日目に、2人の反乱兵士が銀座の伊東屋に謄写版を買いに来て、代金は「国家が払うッ」と言って去って行ったというエピソードも面白い(p 146~)。国内だけでなく、「世界の中のガリ版」の章が設けられ、アメリカ移民日系社会内の新聞や中国での謄写版事情にもふれている。巻末の「ガリ版印刷文化関係年表」「ガリ版文化史参考文献」も労作だ。

もう一冊は10年後に出版された『ガリ版文化を歩く――謄写版の百年』(志村章子著、1995年)だ。これは志村さんの単著だ。本書の元になったのは、理想科学工業(プリントゴッコ、孔版デジタル印刷機リソグラフのメーカー)の月刊PR誌『理想の詩』に2年にわたり掲載された「ガリ版見聞録」(1992年4月号~1994年3月号)であり、これに新たな書き下ろしを加えたものである。「あとがき」で志村さんはこう書いている。「(『ガリ版文化史』では)やり残したことが多かった。長く頭の隅を占めていたのは、ガリ版史における巨星のような存在の北方教育運動や非合法政党機関紙、ガリ版戦時切手や第一次世界大戦の板東俘虜収容所の新聞等々である」。帯文は言う。「国内はもとより、中国、東南アジアまで足をのばし、各地の新資料を発掘し、ガリ版文化の語りつがれる歴史をまとめたルポルタージュ」なのだ。

本書巻末の「ガリ版印刷文化関係年表」は前著にましてさらに充実しており、「ガリ版用語集」は今もなお多くの方々に引用・参照される貴重な資料となっている。

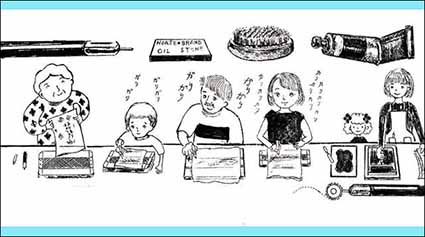

志村さんのガリ版文化へ果したもうひとつの功績は、「ガリ版ネットワーク」の設立と運営である。不要になったガリ版機材を集め、これを必要とする人に手渡す、ガリ版史資料の収集・保管などを目的としたものだ。謄写版の生産は1987年、原紙も1989年に生産中止となり、簡単には手に入りにくくなっていた。1994年9月、志村さんはガリ版ミニコミ『あめつうしん』の編集者の田上正子さんと一緒にこの「ガリ版ネットワーク」を立ち上げ、事務局は志村さんの自宅に置いた。このネットワークは設立10年後の2004年9月、日本の謄写版の開発・発売者・堀井新治郎の故郷(滋賀県東近江市)の旧宅にある「ガリ版伝承館」(1998年開設)内の「新ガリ版ネットワーク」に引き継がれたのだ。

『新ガリ版ネットワーク通信』第7期 No.2 (通巻44号)

2022年6月26日発行(B5変判、22頁)表紙

裏表紙

P14-15

さて最後に『新ガリ版ネットワーク通信』の編集者の水口菜津子さんのホームページを訪ねてみよう。みずからgaliban traveler(ガリバントラベラー)と名乗り、「ガリ版BOOKS」やさまざまなガリ版アートを発表されている。

志村章子さん、安心してください。あなたの大事にされてきた「ガリ版の世界」は若い人たちにしっかりと伝承されています。

ホームページより