この一年の私の一大事といえば、今年4月21日に両膝の人工骨置換手術を受け3週間の入院したことだ。退院してからまもなく2ヵ月、傷の経過はいい。あとは週2回のリハビリ、そして歩行、歩行の毎日だ。なんとか早くスタスタと歩きたいものだ。

★

そんな私を驚かしたニュースが昨年初めに飛び込んできた。奈良市の奈良女子大正門近くで「町家カフェまめすず·ちちろ」を営む宇多滋樹(うだ·しげき 1946~)さんが、この店を畳んで、沖縄に移住したというのだ。宇多さんから送られてきた『大獅子(うふじし)通信』(沖縄の彫刻家 金城実を支える会)の33号(2021·3·10)、34号(2021·9·20)、35号(2022·3·10)に連載されている「浜比嘉島だより」を読むとその経緯がわかる。

『大獅子通信』の表紙

「わたしは奈良市内に40年間住みました。後半の20年間は奈良旧市街で築百年の古民家に住んでいました。ここ10年は焼き菓子をメインにした喫茶店を共同経営者と2人で営んでいました。」

しかし、新型コロナでお客さんの数が3分の一に激減、やむなく閉店。共同経営者とも袂を分かつことになり、住む場所もなくひとりになったのだ。

そして、安い部屋をさがし、同時に生活保護の申請の道を選ぶ。しかし、生活保護申請の条件の一つに「家賃上限」があり、独居老人にはそんな安い家賃の空室の物件がないのだ。「エエイ、こうなれば沖縄にいこう」宇多さんの決断は早かった。

なぜ沖縄か。宇多さんは2020年の年末に、40年来付き合ってきた、彫刻家の金城実(きんじょう·みのる 1939~)さんと、金城さんの半生記を書く約束をしていたのだ。「金城さんのこれまでの本は節目ごとにまとめられたものが多く1本に筋を通した半生記があればなあ…」(宇多「浜比嘉島だより」より)。『ミッチアマヤーおじさん』で「取り逃した大切なエピソードを今度こそ記録して、金城実自伝小説を世に出す手伝いをしたいと思い立ち、ここ浜比嘉島の空き家だった金城さんの生家に移り住んで書きたいと思ったのである。」(同)

宇多さんは引っ越しの整理と荷造りを終えると、2021年2月16日には、那覇空港に降り立つ。そしてその足で、中頭(なかがみ)郡読谷村(よみたんそん)にある金城さんのアトリエ兼自宅に向かう。さらに、1週間後の23日に金城さんが生まれた祖父の家がある、うるま市勝連(かつれん)の浜比嘉島(はまひがじま)に向かった。ここが、宇多さんのこれからの住まいであり、金城実半生記の執筆の場になるのだ。

私は彫刻家の金城実さんという方をよく知らない。宇多さんはご自分の出版社(宇多出版企画)から、金城さんの小説集『ミッチアマヤーおじさん』(1993年)を出版している。その小説の舞台の一つがこの浜比嘉島なのだ。いろいろ調べてみると、「金城実」さんとは、このような人だ。

金城実(きんじょう・みのる)

彫刻家。1939年、沖縄県勝連町浜比嘉島生まれ。琉球政府立前原高校卒業。浪人、留年をへて65年、京都外語大学卒業。大阪市立天王寺·文(ふみ)の里の各夜間中学校で英語と美術を教え、西宮市立西宮西高校、近畿大学付属高校などで講師をつとめながら独学で彫刻活動を始める。70年、沖縄での反米「コザ事件」に刺激され彫刻制作を開始。71年、代表作「沖縄」制作。79年、「戦争と人間」大彫刻展で全国80カ所キャラバン実施。87年読谷村チビチリガマに「世代を結ぶ平和の像」建立。長崎原爆記念館に「平和の母子像」建立。94年、沖縄に帰り読谷村に在住して彫刻に専念。97年より100m大レリーフ「戦争と人間」制作に着手、2007年完成、大展示会。99年、韓国英陽郡に「恨之碑」建立。2008年「アートで表現するYASUKUNI展」出品等多数。沖縄靖国訴訟原告団の団長を務めている。著書に『土の笑い オキナワへ、オキナワから』(筑摩書房、1983年)、『神々の笑い 肝苦りさやー沖縄』(径書房、1986年)、『ミッチアマヤーおじさん』(宇多出版企画、1993年)、『民衆を彫る 沖縄·100メートルレリーフに挑む』(解放出版社、2001年)など。

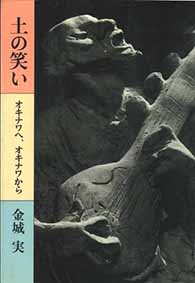

『土の笑い』カバー

大学卒業後、夜間中学の教員に声がかかったのは、当時南米からの沖縄出身の移民帰国者の多くが大阪に住み、彼らの子供たちが夜間中学に通っていたからだ。金城さんは夜間中学生との共同作品として、「夜間中学生の像」(天王寺夜間中学·1974年)と「オモニの像」(文の里夜間中学·1975年)を制作した。当時の文の里夜間中学には125人中75人が在日の生徒で、平均年齢は46歳だったという。

★

宇多滋樹さんには「宇江敏勝民俗伝奇小説集 7」の『熊野木遣節』(2017)の月報に「山と人が織りなす宇江敏勝の文学」と題する文を寄稿してもらったり、一度だけだが、奈良のお店に立ち寄ったりしたこともあったが、私は映画『殯(もがり)の森』(河瀬直美監督、2007)に主演したこと*の他には、宇多さん自身についてはあまり知らなかった。今回の素早い沖縄移住の決断を知ったことから、宇多さんが歩んできた道をたどることができた。

宇江さんのデビュー作『山びと記』(1980年)に出会ったのは大阪文学学校の事務局員の時だった。それから、1980年代半ばから2000年初頭まで出版社「宇多出版企画」から金城実さんの小説や夜間中学の本などおよそ20点あまりを出版している。編集者·出版者·創作者の目で、40年間ずっと宇江さんの作品を読んでいてくれていたのだ。

不勉強な私は金城実さんを調べているうちに、元NHKのディレクター西世賢寿(にしよ·けんじゅ)さんが、「こころの時代」で金城さんを取材した番組「沖縄は我が念仏」(初回放映2017年7月30日)があることを知った。西世さんは、同じ番組で「山の人生 山の文学 作家·宇江敏勝」(2019年1月27日放映)を取材·制作されている(『新宿書房往来記』p 247~)。

宇多さんは私と同じ歳だが、はるかに広い経験をお持ちだ。いままでの縁と義理のすべてを断ち切って、新しい生活を始める決断力もすばらしい。今年に入って、宇多さんから4、5回、葉書や手紙をいただいている。金城実半生記の取材と執筆は進んでいるようだ。「金城実さんの自叙伝の第一稿は、四百字詰め原稿用紙で百枚を超えたところです。今からまだまだ増えていくでしょう。しんどいけど、やりがいのある仕事です。」(5月22日の手紙から)

*熊野の宇江敏勝さんからの電話で知った『週刊文春』(2022年6月2日号)「河瀬直美〈キックだけじゃない〉スタッフ顔面殴打と主演俳優の絶縁告白」を読んだ。わざわざ沖縄の島まで取材にやって来た文春記者に対して、宇多さんの丁寧な対応が伝わる記事だ。