先日、『杉浦康平と写植の時代――光学技術と日本語のデザイン』(慶應義塾大学出版会)という新刊を著者の阿部卓也さんからいただいた。1932年(昭和7)9月8日生まれ、ことし91歳になられるが、今なお現役のグラフィック・デザイナーとして活躍されている杉浦康平さん。その杉浦さんのデザイン・文字組みの深化と印刷技術・写真植字(写植)の歴史をからめた研究書だ。A5判488頁、上製・丸背の大著である。ブックデザインの担当は佐藤篤司さん。佐藤さんは、かつて杉浦康平デザイン事務所のスタッフ(1981~2009)でもあった。

目次を見てみよう。

序 章――ある解体

第1章――杉浦デザインの誕生と写植の革命(1956-1964)

第2章――杉浦タイポグラフィの躍進とカタカナ化する世界(1964-1978)

第3章――写植の起源 石井茂吉と森澤信夫Ⅰ(1923-1933)

第4章――写植の起源 石井茂吉と森澤信夫Ⅱ(1933-1945)

第5章――写植と杉浦デザインの深化 石井裕子と中垣信夫(1946-1972)

第6章――ブックデザイナーという発明 杉浦康平と和田誠(1956-1969)

第7章――新書体の時代 中村征宏と写研(1969-2001)

第8章――宇宙としてのブックデザイン 杉浦康平と戸田ツトム(1979-1987)

第9章――「組版」の文化圏 電算写植とCTS(1960-1987)

第10章――写植の終焉と書物の最後の光芒(1987-2001)

終 章――星の本

註・参考文献

あとがき

索引

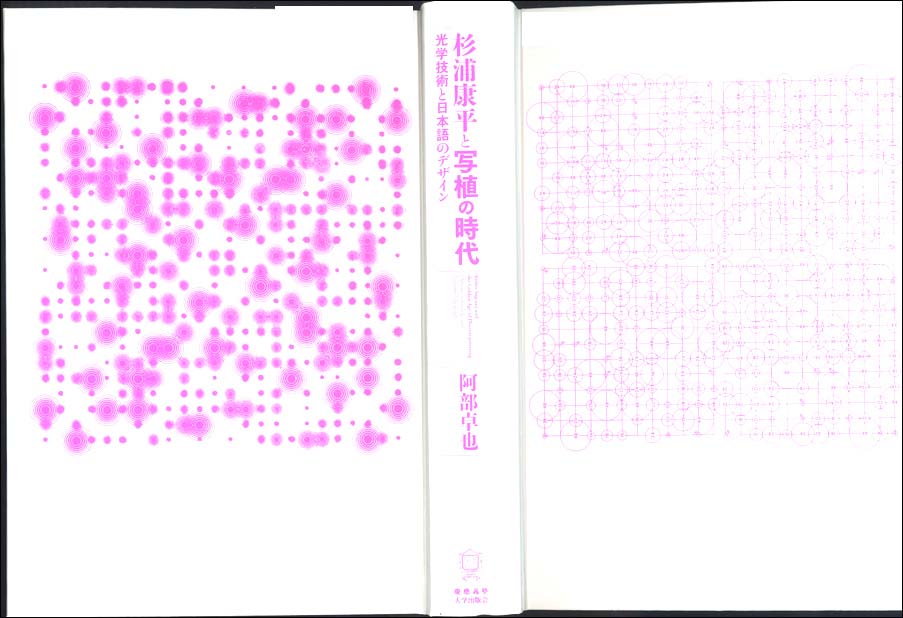

表紙:表1・背・表4

本扉:写研と杉浦康平のコラボである書体見本帳『写植NOW』(1972~73)

序章の「ある解体」とは気になるタイトルだろう。これは、杉浦事務所があった、そしてかつては杉浦さん、そして一番弟子である中垣信夫さんも住んだことのある渋谷区・並木橋にあったマンション、「秀和青山レジデンス」が老朽化(1964年竣工)のため、これを新マンションに立て直すために、2021年8月に解体工事が始まったことを指す。同年5月、ここの杉浦事務所は閉鎖され、東中野の自宅内に移った。

杉浦さんは1966年から1年間、西ドイツのウルム造形大学に客員教授として招かれ、奥様の冨美子さんと中垣信夫さんも同行し滞在した。1967年に西ドイツから帰国後に、杉浦さんはこの秀和青山レジデンスに転居、ここにデザイン事務所を開いた。渋谷駅から歩いて5分ほどの、この並木橋交差点近くにあったマンション。裏側には金王八幡宮があり、表側にはJRAの場外馬券売り場がある。

わたしがこの杉浦事務所に通い出したのは『百科年鑑』(平凡社)の編集が始まった1972年頃だろうか。このマンションには有名人がかなり住んでいたようで、永六輔さん(1933~2016)にはよくエレベーターの前でその顔をお見かけしたことがあった。

本書は杉浦康平と写真植字メーカーとの出会いを通して、杉浦デザインを考えるための労作である。そのなかで私が印象に残ったところを少し紹介したい。

一つは本書の随所に紹介されている「中垣信夫連載対談 印刷と印刷の彼岸」(『デザイン』連載、美術出版社、1979年)と、第5章の著者による中垣信夫さん(1938~)へのインタビュー、これらはたんへん読み応えのある証言だ。特に中垣さんが杉浦事務所を退所した理由を述べたところだ。先日私との電話で、中垣さんはこのあたりのことは「実は初めて明らかにした」といわれた。ここをふくめ、中垣さんの杉浦デザイン論はたいへん興味深い。

もう一つは、第8章のところの「杉浦冨美子、あるいは一つに恒星と、その磁場」「冨美子の、杉浦デザインへの貢献」「ブータンの切手と冨美子の死」などの節である。杉浦康平夫人の冨美子さんは1982年4月10日に、杉浦さんとブータンで取材旅行中、海抜2600メートルにあった寺院の曼荼羅を巡礼した直後、高山病を要因とする脳溢血で急死されたのであった。本書は、杉浦事務所内での冨美子さんの役割、杉浦デザインへの冨美子さんの貢献を記した貴重な文献となった。

写植メーカーの写研とモリサワの歴史と杉浦さんと杉浦デザインの深化のからみはたいへん興味あるところだが、私たち編集者にとっては、杉浦事務所のスタッフから指定を受けて、実際に字を組み上げたオペレーターたちの存在と彼らとのやりとりのほうにより記憶が残る。

手許に『本づくり大全――文字・レイアウト・造本・紙』(『デザインの現場』編集部、美術出版社、1999年)という本がある。この中に「デザイナー御用達7人の文字組名人」という章があり、名うての職人たちが登場する。このうち、駒井靖夫(プロスタディオ)と小野禎一(小野工房)のふたり、そして小野さんがかつて所属していたモリヤマ写真タイプの面々、彼らとは杉浦事務所を通してほんとうにお世話になった。杉浦さんもかれらの仕事ぶりを愛した。著者の阿部さんには彼ら現場の写植職人たちへの探訪もしてほしかった。

「もじもじカフェ」のサイトでは、駒井靖夫さんのお話とプロスタディオ見学した例会の記録が残っている。

最後に編集者から本書の感想を述べる。巻末にぜひ「杉浦康平年表」を作っておいてほしかった。また巻末にある30頁をこえる「註・参考文献」(p436~469)。これはほんとうに精緻な労作である。これに比べると「索引」(p 476~481)はどのような基準で事項・人名をひろったのか、私にはわからない。学術論文から本書が誕生した経緯はわかる。しかし、単行本として一般読者の視点で、索引作りをしてほしかった。