中国から飛来した思われる気球(直径60メートル、重さ1トン)が、先日サウスカロライナ州沖でアメリカ軍の戦闘機によって撃墜された。このニュースを聞いて、多くの人が、かつて旧日本軍がアメリカ本土に向けて飛ばした「風船爆弾」(balloon bomb)のことを思い起こすに違いない。

自宅にある、百科事典類を調べてみる。なんと我が平凡社の『世界大百科事典』にも『大百科事典』にも独立項目はなく、総索引巻でひくとわずかな説明を拾うことができるにすぎない。ところが紙の百科事典・辞書を駆逐したウィキペディアをみると、たいへんな大項目「風船爆弾」として登場する。内容の出来不出来、項目のアリナシ、いろいろ注文があるウィキペディアだが、これは力が入っている。わたしは、かつてコラムで、このサイトの清掃管理人(ウィキペディアン)たちを応援したことがある。

さて、「風船爆弾」とはなにか。『大日本百科全書(ニッポニカ)』の項目「風船爆弾」にはこう書いてある。

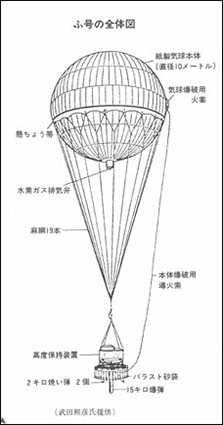

「第二次世界大戦末期の日本軍が、アメリカ本土爆撃を目的につくった気球による爆撃兵器。和紙をこんにゃく汁で加工して気密とし、水素ガスを充填(じゅうてん)して直径約10メートルの大型風船をつくり、時限投下装置付きの爆弾や焼夷(しょうい)弾を吊(つ)るして、ジェット気流にのせて飛ばした。(後略)」

このジェット気流とは日本列島の1万メートル上空を吹いている偏西風のことである。『広辞苑』や『日本国語大辞典』にも短いが、同様な内容の項目があった。

風船爆弾は小川町(埼玉県比企郡)などの全国各地の和紙を材料とし、勤労動員された多くの女子挺身隊(女学生)によって作られた。大きな風船を製造し、満球の漏洩(ろうえい)実験をするため、広くて高い天井のあるホールが必要になった。そこで戦時下すでに閉鎖されていた東京の日本劇場、宝塚劇場、浅草国際劇場、国技館などのドーム型の建物に作業所が作られた。ここでも女子生徒が動員される。

「風船爆弾」は秘匿名称(コードネーム)として、「ふ号兵器」と言われ、「ふ号」「風船」の符牒がつけられたが、当時の呼称は「気球爆弾」だった。また諸説あるが「風船爆弾」とは戦後になってつけられた名称だという。では、「風船爆弾」はいつ、どこから放球されたのだろうか、詳しいことをもう少し知りたい。

さらに「風船爆弾」のことを調べようと、近くの図書館にトボトボと歩いて行った。

『風船爆弾』(鈴木俊平著、新潮社、1980年)

『女たちの風船爆弾』(林えいだい著、亜紀書房、1985年)

『風船爆弾――純国産兵器「ふ号」の記録』(吉野興一著、朝日新聞社、2000年)

『少女と風船爆弾』(日台愛子著、太田大八絵、理論社、1995年)

『風船爆弾』(福島のりよ著、冨山房インターナショナル、2017年)

この5冊が図書館の本棚にあった。鈴木俊平と吉野興一の2書は風船爆弾史に詳しく、日本の気球の歴史が古くから行われていたこともよくわかった。林えいだいの本は福岡の新聞の連載されたものが本になったこともあり、九州の事情に詳しい。鈴木の本には一枚の写真もない。またこの3書とも索引がなく、年表もない。索引はしかたがないとしても、豊富な内容をガイドするための年表はぜひ欲しかった(編集者への不満…編集者の性かな)。

「ふ号の全体図」『女たちの風船爆弾』(林えいだい著)より

後の2書は児童向けの小説。『少女と風船爆弾』は、東京の16歳の少女が、学徒勤労動員令で名古屋の陸軍造兵廠に行かされ、そこで風船の原紙をつくる作業につく。一枚一枚、規格に合わせてすきあげられた和紙を、コンニャク糊で張り合わせていく仕事だ。福島のりよの『風船爆弾』は、風船爆弾が放球された基地のひとつ、福島県勿来(なこそ)村の子どもたちが主人公だ。

『風船爆弾』(福島のりよ著)の表紙カバー

風船爆弾が放された日。海の上に浮かぶ風船爆弾。何も知らされて

ない子どもたちは「くじらのお化けが舞い上がった!」と叫ぶ。

著者の福島のりよは、同書の「あとがき」で「この作品はフィクションであり、登場人物など、みな架空である」と書いているが、取材はこまかく、現地をよく歩いている。福島が「風船爆弾」という言葉を知ったのは1978年(昭和53)のこと、それから各地にいる関係者をたずね歩く。そして、1988年(昭和63)には、アメリカ本土で風船爆弾による唯一の犠牲者を出したオレゴン州のブライ村まで足をのばし、ようやく2人の遺族に会うことができた。そこで自分も加害者側のひとりであることを、あらためて知るのである。

「風船爆弾」がいつ、どのような戦況のなかで立案され、アメリカ本土へ放球されたか、小さな年表を作ってみた。

[日本の風船爆弾年表 1941~1945]

1941年(S16)

旧日本陸軍の登戸研究所(第九陸軍技術研究所)。ここ登戸研究所では、偽札を印刷する経済攪乱戦、諜報活動、防諜スパイ活動、謀略宣伝、占領地での生物兵器の人体実験といった秘密作戦を担当。戦局が悪化した1943年頃から風船爆弾(ふ号兵器)の製作を担当した。

12月8日 真珠湾攻撃(太平洋戦争始まる)

1942年(S17)

6月 ミッドウェー海戦、大敗北

1943年(S18)

4月 山本五十六戦死

1944年(S19)

3月末 「ふ号」放球基地(3ヶ所)を決定

1)福島県岩城郡勿来町(現・いわき市勿来地区)

2)茨城県多賀郡大津町(現・北茨城市大津町)

3)千葉県長生郡一宮町

10月25日 気球連隊長に攻撃実施令。11月から翌年の3月まで

15000個の放球を計画(10月23~25日、日本海軍4隻の空母

と戦艦3隻を失い、海軍消滅)

11月1日 勿来で点検中の誤爆事故、負傷6名のうち、3名が死亡

11月7日 勿来・大津・一宮から放球再開

*風船は約1万キロ先のかなたへ飛んでいった。放球3日後にアメリ

カ西部の山岳地

帯の上空に到達する予定だった。爆弾、焼夷弾は砂

袋の落ちる距離で自動的に投

下され、その残骸や痕跡をのこさない

ように風船は導火線で着火し、完全に燃やして

しまう仕組みだった

11月 700発放球

*アメリカでの「ふ号」発見第一報(11月4日、カルフォニア州サン

ペドロ沖

合でボロボロの残骸として発見される)

*気球の懸垂物は三分の二が焼夷弾、三分の一が爆弾

12月 1200発放球

1945年(S20)

1月 2000発放球

2月 2500発放球

3月10日 東京大空襲(米軍の夜間空襲で死者数10万人以上)

3月 2500発放球

3月20日ころ 正式に「ふ号」生産中止に

4月 400発放球(合計9300発放球)

4月8日 本土決戦に備え、地上作戦陣地の構築のため、気球爆弾による攻撃

(放球)は中止。前年11月から始まった風船爆弾の攻撃は約5ヶ月で終了

5月5日 オレゴン州ブライ村。ピクニック中、子供の一人が風船の残骸に触れ、

牧師夫人と日曜学校に通う5人の子供が死亡。真相は戦後になって明ら

かにされた

*アメリカ近辺には約1000発の風船爆弾が到達したといわれるが、

確認されたのは285個で、死者6人、小さな山火事2件、停電1件というの

が与えた打撃のすべてで、ほとんど効果はなかった

7月 特殊研究処理命令。風船爆弾の関係書類も焼却

8月6日 広島に原爆投下

8月9日 長崎に原爆投下

8月15日 日本敗戦

こうしてみると、戦況が悪化し、もはや飛ばす飛行機も空母も戦艦もない日本が、最後の国力をふりしぼって作り上げた和紙の無人兵器。それが「ふ号」、風船爆弾だったのだ。それも風まかせ、運まかせの兵器だった。

参考サイト

1)戦争と和紙~風船爆弾の話~(埼玉県比企郡小川町)

http://kamisukinomura.web.fc2.com/wasinituite/koramu/...

2)風船爆弾関係資料(千葉県・一宮町教育委員会)

https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/assets/files/kyouiku/...

3)明治大学平和教育登戸研究所資料館

第5回企画展「紙と戦争―登戸研究所と風船爆弾・偽札―」(2014)

https://www.meiji.ac.jp/noborito/info/2014/6t5h7p00000i01ky.html

4)新聞『定年時代』(2017年5月号)語り伝えたい「風船爆弾」(福島のりよインタビュー)1988年にブライ村を訪ね、一度は会うことさえも拒否した遺族がその後に示した態度には感動させられる(著書にも別な表現で書かれている)。

http://www.teinenjidai.com/saitama/h29/05/index.html

5)風船爆弾のドキュメンタリー映画やテレビドキュメンタリーもあるようだ。いつか見てみたい。

『陸軍登戸研究所』(2013、監督=楠山忠之)

『女学生と風船爆弾』(2016、監督=広瀬愛奈恵)

『紙は翼に乗って On paper wings』(2008、監督=イラナ・ソール) これは日本未公開作品か?

https://www.imdb.com/title/tt1344861/