窓はほぼ真北に面していて、眼下に住宅の家々がまるでジオラマのように広がる。建物の真下には早稲田通りが走っている。はるか西には野方(のがた)、沼袋そして東には新井薬師前と、西武新宿線のそれぞれの駅があるはずだが、それらの駅舎や線路は家々の波に隠れて見えない。線路に沿ってあるいは時には交差して妙正寺川が流れているはずだが、これも見えない。真正面には練馬区役所の高層庁舎が見える。夜になると上の方に灯りが見えるのは、20階にある展望レストランかもしれない。このパノラマ画面の右手には、哲学堂公園の緑が見え、その奥に水道の塔(正式には「野方配水塔」というらしい。いまは災害用の給水槽になっている)のドームが陽の光に照らされている。そこから少し左奥の緑は「江古田の森」だ。

正面の左手の家々の中に銭湯の煙突らしきものがある。お昼を過ぎると煙が流れ出す。スマホで調べると「昭和湯」という銭湯のようだ。そこから右手に目を移すと、広い緑の公園がある。いまは「平和の森公園」とよばれる、4万坪におよぶ豊多摩(中野)刑務所の跡地だ。

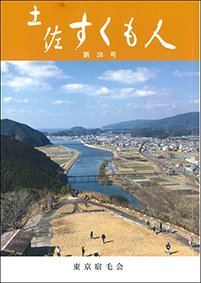

先月、平凡社時代の大先輩の津野輔猷(つの・すけのり)さんから送られてきた冊子『土佐すくも人』(第38号、2022年版、東京宿毛会)を思い出した。高知県の宿毛(すくも)を愛する会員の雑誌で、中野区野方に在住の津野さんが編集・発行を担当し、90歳近い津野さん自らが本文レイアウトまでしている。

津野さんはこの『土佐すくも人』の最新号で「思い出す事ども(二)豊多摩刑務所・三木清・タカクラ・テル」と題するエッセイを書いている。津野さんは1939年(昭和14)4月に野方尋常小学校に入学する。2年後の1941年4月に野方国民学校となる。小学校の隣にはすでに豊多摩刑務所があった。小学校が開校したのは1882年(明治15)8月。そこ(当時の東京府豊多摩郡野方村大字新井・下沼袋)に刑務所が市谷監獄を移転新築する場所としてやってきたのが、1910年(明治43)3月のことであった。1921年(大正10)に豊多摩刑務所となり、1925年(大正14)に治安維持法が制定された以後は、思想犯が多数収監されてきた。

津野さんの文から、『獄中の昭和史——豊多摩刑務所』(豊多摩(中野)刑務所を社会運動史的に記録する会編、青木書店、1986年)という本があることを知り、さっそく近くの図書館から借りて読んでみる。

『土佐すくも人』表紙

『獄中の昭和史』表紙

『獄中の昭和史』は、思想犯として豊多摩刑務所に在獄経験した70人を超える人々の寄稿・回想が並んでいる貴重な記録だ。戦後になって日本共産党を除名された在獄経験者の名前はないようだが、筆者の中には浪江虔(なみえ・けん1910~98 農村図書館運動家)や美作太郎(みまさか・たろう1903~89新評論社社長)などの出版人の名前もある。

戦後、豊多摩刑務所は中野刑務所と名を変え、昭和58年(1983)3月廃庁、大半が浦和に移転し、跡地は「平和の森公園」となった。野方小学校は2011年(平成23)3月に閉校、沼袋小学校と統合し、同年4月から跡地に「平和の森小学校」ができた。津野さんの母校、野方小学校は創立130年を前に姿を消したのだった。

★

実は4月21日から5月12日まで、中野駅近くの病院に入院していた。この病院のあるところは、1966年(昭和41)まで囲町(かこいちょう)と呼ばれていた。

7、8年前からだろうか、最初は左膝、次に右膝、そして両膝が痛くなり、歩行がスムーズにいかなくなってきた。「変形性膝関節症」だ。自宅近くの整形外科で両膝交互にヒアルロン酸の注射を打ってもらってしのいできた。昨年からは同時に筋力をつけるために毎週リハビリも続けてきた。しかし歩行は家の中に限られ、いまや自転車、自動車がわたしの「車椅子」となっていた。なんとも改善しない様子を知った友人たちの熱心な勧めもあって、先生を紹介され、この病院で両膝の人工膝関節置換術の手術を受けたのだ。

病棟は8階にあり、4人部屋だ。私のベッドは北の窓に面していて、毎朝東の空は赤く染まり、眼下に朝陽を浴びた家々が広がる。

(この項つづく)

ある朝、飛行船を見た