平良敏子(たいら・としこ)さんが亡くなった。地元沖縄の新聞記事などのマスコミ報道によると、9月13日、芭蕉布(ばしょうふ)の人間国宝・平良敏子さんが自宅のある沖縄県国頭郡(くにがみぐん)大宜味村(おおぎみそん)喜如嘉(きじょか)で死去した。享年101。告別式は16日、地元の大宜味村の火葬場で営まれ、およそ200人が参列したという。1921年(大正10)大宜味村喜如嘉に生まれ、20代半ばから沖縄の伝統工芸品、芭蕉布織りに携わり、沖縄戦で壊滅の危機にあった芭蕉布の復興に力を尽くした。喜如嘉尋常高等小学校卒業。1947年(昭和22)に芭蕉布織りを喜如嘉で本格的に始め、63年に芭蕉布織物工房を設立した。74年、代表を務める喜如嘉の芭蕉布保存会の「喜如嘉の芭蕉布」が国の重要無形文化財に認定された。79歳になった2000年(平成12)には国の指定重要無形文化財保持者(人間国宝)の認定を受けた。

大宜味村のサイトや雑誌『家庭画報』のサイトから、若き日の平良敏子さんのことを知ることができた。敏子さんは戦争中の1944年(昭和19)に「女子挺身隊」の一員として、岡山県倉敷市で働いていて、敗戦を迎える。しかし、すぐには故郷沖縄に帰ることができず、倉敷紡績の工場に就職した。そこの社長・大原總一郎のすすめで、平良敏子をはじめとする喜如嘉出身の女性4人は、民藝運動家で染色家の外村(とのむら)吉之助(1898~1993)に師事することになる。外村は彼女たちに染織の基礎を教授してくれた。その中で、平良さんは柳宗悦(1889~1961)が書いた『芭蕉布物語』に出会う。故郷の織物の美を再認識し、1946年暮れに帰郷、「喜如嘉の芭蕉布」の復興を決意したという。

『芭蕉布物語』とはなんだろうか?さいわい、今年の5月に出版された『琉球の富』(柳宗悦、ちくま学芸文庫、筑摩書房、2022)に、この『芭蕉布物語』が収録されていた。柳宗悦は1938年(昭和13)から1940年(昭和15)にかけて、民藝の美を求めて4回の沖縄行をし、民藝運動の仲間や文化人を引き連れて、合計100日となる調査の旅をしている。1945年の沖縄戦で灰燼に帰す運命の、美しい民藝の発見の旅だった。『芭蕉布物語』はその旅から生まれた『琉球の陶器』『琉球の文化』『琉球の織物』『琉球の型附』などの書籍の一つで、1943年(昭和18)に私家本として235冊が刊行された。B5変型の漆染め和紙装の本だ。

「今時こんな美しい布はめったにないのです。いつ見てもこの布ばかりは本物です。」という「前書き」から始まる本に、平良敏子は倉敷の町で出会ったのだろう。柳宗悦らの第2回目の沖縄行は1939年3月であった。参加したメンバー、濱田庄司、河井寛次郎、芹澤銈介などの中にあの外村吉之助もいたのだ。この時に柳宗悦たちはもちろん喜如嘉を訪れたにちがいない。当時、平良敏子さんは18歳、はたして柳たち一行と出会わなかったのだろうか。

★

40年近く前になるが、実は私は平良敏子さんに会っている。大宜味村喜如嘉のお宅にもお邪魔している。それは、牧港篤三(まきみなと・とくぞう1912~2004)さんのエッセイ集『幻想の街・那覇』を1986年11月に出版しているから、編集の打ち合わせの時か、あるいは出版記念会の時だろうか。那覇の牧港篤三さんのお宅から、車で喜如嘉に向かった。同乗者の中にもちろん牧港さんもいた。

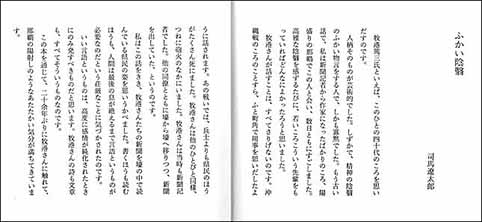

『幻想の街・那覇』の本扉 挿絵=牧港篤三

序文=司馬遼太郎 突然の電話での原稿依頼にもかかわらず、快諾してくれた。

「牧港さんの本なら、断ることはできないな。」

私の父、村山英治は桜映画社で記録映画『芭蕉布を織る女たち 連帯の手わざ』(1981、脚本・演出=村山英治 監修=岡田譲)を作っている。スポンサーはポーラ伝統文化振興財団。「平良敏子さんと喜如嘉保存会(染織・芭蕉布)」が第1回伝統文化ポーラ賞大賞(1981)を受賞した後に、製作された映画だ。その映画のことは『桜映画の仕事1955→1991』(桜映画社、発売=新宿書房、1992)の中にも収録されている。

『桜映画の仕事1955→1991』p 142

この映画ができたのは、私が平凡社をやめ、新宿書房を引き継いだばかりのころだ。企画がなかなか生まれない、そんな私を見て、父は平良敏子さんの自叙伝を提案してくれたのだ。段取りもすべて父まかせ。しかし、そんな私でも平良敏子さんは温かく迎えてくれた。どんな話をしたか、おぼえていない。帰り際にたくさんの原稿用紙を無理やり置いてきた。しかし、結局、平良さんの原稿は1枚もいや1行もいただけずに終わった。

そんなことを思い出したのは、今年、大倉集古館で、特別展「芭蕉布――人間国宝・平良敏子と嬉如嘉の手仕事」2022年6月7日~7月31日)があると知ったときだ。そして、9月の訃報を聞くことになった。