自宅(新宿書房)を出て家の前の小さな坂を下る。家の横の電柱には「この先 行き止まり」と標識がある。最後は階段になって細い路地を抜けると小学校前の通りに出る。桜の落葉がそれはぜいたくに散る小学校の正門を過ぎると何人かの人が門の中に入っていく。時間は早朝6時過ぎ。教員か給食室の職員だろう。それにしても早い出勤だ。まもなく近くの公園で始まるラジオ体操に向かう知り合いにも会う。しばらく行くと区立の保育園、ここも6時半を過ぎると早出のママやパパが子どもを自転車に乗せてやってくる。

妙正寺川に出る。川岸沿いの歩道を上流に向かって歩く。ここの街路樹の主役はハナミズキだ。このハナミズキの紅葉もきれいだが、足元に植えられたドウダンツツジの赤い葉がかわいい。いま妙正寺川は深く掘られ、護岸が整備されている。普段は水量がほとんどない。いまから60年以上の昔、この川は田んぼが広がる農村地帯を低く流れていた。狩野川台風(1958年)、伊勢湾台風(1959年)が襲来した際は、一面水没し、西武新宿線の鷺ノ宮駅まで水浸しになった。

白鷺橋と鷺宮橋の間に立派な特別養護老人ホームが建っている。ここも昔は田んぼだった。橋名通りそこに白鷺が飛来してきていた。その田んぼの中に、小さな劇団の稽古場があった。劇団泉座といった。玉川伊左男(1922~2004)という俳優をおぼえている人はいるだろうか。その玉川さんは劇団泉座の主宰者のひとりで、台本を握りながら表情豊かに仲間と何かを話しながら田んぼの畦道を行ったり来たり歩いていたのを、小学生の私はよく見た。

★

年末に近くなると、「喪中はがき」が送られてくる。コロナ時代も3年目になると亡くなったことさえ知らずにいることが多い。中学の同級生の女性から、40歳の次男を亡くしたとのハガキ、驚いてすぐに電話をする。彼女は2年前にご主人も亡くしている。話をするうちに、やはり同級生のWが春に亡くなったことも知る。Wとも、よく妙正寺川の近くで出会ったものだった。

昔の会社(平凡社)の仲間ふたりの死も知った。佐藤清一(1942~2022:享年80)と大澤正道(1927~2022:享年94)だ。佐藤清一さん(愛称チンイチ)は、平凡社を早く辞めた私を最後まで温かく見守ってくれた。大澤さんはアナキズム研究家としてつとに有名な方で、私も学生時代に彼のバクーニンや大杉栄の研究書に目をふれてきたので、平凡社入社の際はどんな方なのか興味津々だったが、若い私はあまりにふつうの会社員であるそのイメージに失望したものだ。大澤さんは平凡社の編集局長、取締役も務め、ペンネーム「大原緑峯」の名で平凡社研究の本を出している。そのいきさつは小林祥一郎さんの『死ぬまで編集者気分――新日本文学会・平凡社・マイクロソフト』(新宿書房、2012年)を参照されたい。

★

先週はうれしいたよりと本が届いた。

山尾三省さんの本が韓国で翻訳出版されたのだ。原書は小社の『縄文杉の木蔭にて――屋久島通信』(1985年、増補新版1994年)と『回帰する月々の記――続・縄文杉の木蔭にて』(1990年)の2冊で、これを再構成した韓国語版である。

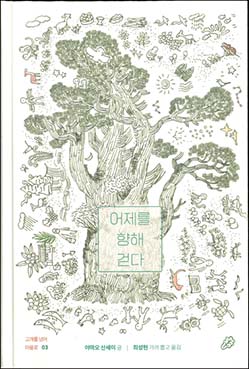

表紙 46判上製・本文372頁

タイトル:『昨日のため歩く』

翻訳者:チェ·ソンヒョン(최성현)

イラスト:Byeong Ha Kim

出版社:Sangchu_ssam Pubishing House(상추쌈)

エージェントの金さんから、訳者のチェさんについて、以下のメールをいただいた。

「訳者の情報も本に掲載しておりますが、下記のようになっております。

チェ·ソンヒョン(최성현)

数冊の翻訳書で韓国に山尾三省の世界を紹介してきた。 江原道洪川の山村で自然農法の田畑農業を営み、一日に一枚ずつ手書きで葉書を書いている。

書いた本には「それで山に住む」、「辛い時に開いてみろと言った手紙」、「せち米一粒」、「長く見ないと見えないもの」、「四国を歩く」、「バカイヴァンの山の物語」などがある。 訳した本として、『木に学ぶ』、『私は森に退く』、『ここに生きる楽しさ』、『これ以上望むことのない人生』、『自然農法』、『藁一つの革命』、『自然農教室』、『神秘的な畑に立って』、『お金のいらない国』、『経済成長ができなければ、私たちは豊かになれないのか』(共訳)、『般若心経』のような本がある。」

また、国際小包EMSには出版社の、Jeon Gwangjinさんという方の挨拶文が同梱されていた。そこにはこんなくだり(日本語)があった。

「この本を作りながら、山尾三省先生の葬式に出席した新宿書房の編集者の方の文を偶然読みました。先生を大切にして愛する心を深く感じることができて嬉しく感謝しました。」

なんと『新宿書房往来記』(港の人、2021年)を読んでくれていたのだ。うれしくて、港の人の上野さんにこの翻訳書をすぐに送って報告した。

韓国の読者の反応が楽しみだ。