先日、杉浦康平さんから新著をいただいた。

判型A5判、並製、カバー4色、本表紙1色、本扉1色、帯4色、本文320頁(うち「ブックデザイン選」カラー48頁)。

著者=杉浦康平、アートディレクション=杉浦康平、エディトリアル・デザイン=佐藤篤司+新保韻香、編集=田辺澄江、そして発行は工作舎。

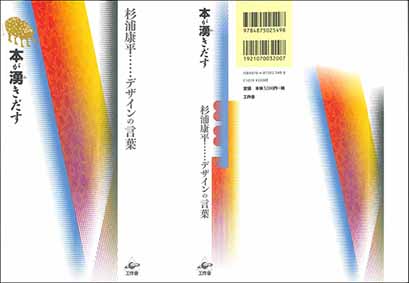

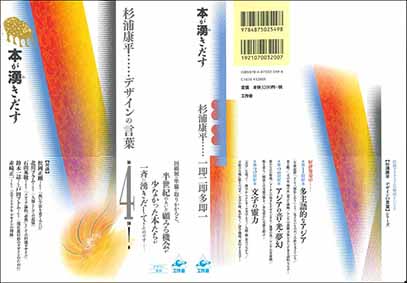

書名は『本が湧きだす――杉浦康平……デザインの言葉』。

カバー見開き

帯付き見開き

本書はシリーズ本「杉浦康平……デザインの言葉」の第4回配本である。第1回配本『多主語的なアジア』(2010年7月刊行)、第2回配本『アジアの音・光・夢幻』(2011年8月刊行)、第3回配本『文字の霊力(れいりき)』(2014年9月刊行)。前回配本からなんと8年ぶりの完結本の刊行なのだ。本書は1980~2016年にかけて発表された論考、対話などを収録したもので、対話者には、石田英敬、阿部卓也、松岡正剛、赤崎正一、戸田ツトム、鈴木一誌、北川フラムの諸氏が登場する。

著者・杉浦康平さんは今年の9月8日に満90歳(卒寿)を迎えられ、いまなお現役のグラフィック・デザイナーである。書き下ろしの「はじめに」と「ブックデザインの道を拓く――あとがきに代えて」。前者が本書の解題になり、後者が自らを語るデザイン自叙伝と本書へのさらなる解題となっている。

……私自身を発酵装置としての壺に見立てる……杉浦という人間のからだの中に、古層から新しい層までのたくさんの層が堆積し、その「重層性」が濾過器となって、一つひとつの仕事に適した形をつくりだす……私という壺、重層性をもつ濾過器を通り、本という形をとって湧きだす瞬間……本が湧きだす。そのたびに、その経験知がまた壺の中に蓄えられる。そして、次なる新しい本が湧きだす土壌となる。絶え間ないインプットとアウトプットの繰り返しが数知れぬ作品を生みだし、……(「はじめに」から)

「あとがきに代えて」には、学生時代の意外なエピソードも綴られる。

……いっぽう、絵を描くことは好きだった。……いつからか、電車の路線の切り替えポイントのメカニズムに興味をもち、複雑に交錯する複数の線路を細密に描いて、褒められたこともある。レールが描き出す無機質な風景に美を見出した……

そして、解題がつづく。

……本を立体の構築物として設計し、表紙デザインだけでなく、表紙→見返し→本扉→目次→章扉→本文→裏表紙とつづく本の構造を生かすエディトリアル・デザイン、背や小口を生かして読者を引き付けるデザインなど、さまざまな立体的なアプローチを心がけた。

……編集者の頭の中に眠っているイメージ、著者が伝えたかった本質の核心を探りだし、言葉にならない原初的なものを引き出して新しいカタチを考えていくのが私の仕事である。編集者とデザイナーの間にあるギャップが、対話を重ね、新しいカタチを生みだすことによって埋まってゆく……。

ここでかつて私も経験した杉浦さんとの長い長いキャッチボールが思い出される(「杉 浦康平山脈」『新宿書房往来記』港の人、2021、参照)。杉浦さんから返ってくる球は、 山なりのボールだったり、真っ直ぐな直球だったり、変化球があったり、そのつど右往 左往したものだ。

そして全編にちりばめられたボキャブラリー、杉浦康平のデザインの言葉が、全編から湧きだしている。「ただの紙からただならぬ紙へ」「紙は肉声を持っている」「紙を折る。物質としての書物」「複合体としてのブックデザイン」「黒から色を生みだす」「赤から始まる」「色はじっとしていない」「ノイズで装う」「眼球の中の宇宙」「後ろ足の役割」「デザインは濾過する行い」「分けることとまとめること」「混沌と秩序」「つるつるとざらざら」「多にして一、一にして多」「文字にこだわる檻の中の編集者」「西欧との出会い、アジアの自覚」……。本書には「索引」がない。私はひそかかに「杉浦康平語彙索引事典」を作って巻末に置きたい欲望にかられた。

『本が湧きだす』。実にいいタイトルだ。