茅屋2階の事務所のトイレの壁に、左右91センチ、天地60センチの大きなパネル写真がかかっている。福島県の只見線・会津坂下(あいづばんげ)駅での朝の乗り換え風景だ。時は1972年(昭和47)、撮影者は大木茂さん。この写真は大木さんの写真集に収録されている。毎回しゃがんでこの写真を見るたびに、蒸気機関車が煙をあげている、朝の通勤の瞬間を見事に切り取った光景を楽しんでいる。

一枚の写真からある時代の社会、風俗、世相が伝わってくる。

『汽罐車――よみがえる鉄路の記憶1963-72』(大木茂、新宿書房、2011年)の「人集う駅、列車」の章の1コマだ。この蒸気機関車はC11チョンチョン、1932-1946年の間に381両が製造されたという(同書「登場する蒸気機関車」より)。「タンク機関車。旅客貨物共用の短距離万能機関車として活躍」。写っているのは、2人の駅員とおよそ50人の乗客だ。先頭の高校生がJALのバッグ(エアラインバッグともオーバーナイトバッグともいう)を提げているのが微笑ましい。海外渡航が自由化されたのが1964年、日本初の海外パッケージツアー「JALパック」が発売されたのが1965年だ。田舎の高校生にも海外旅行は憧れのまとだったのだろう。

この写真集の誕生については、『新宿書房往来記』(港の人、2021年)の「大木茂写真集『汽罐車――よみがえる鉄路の記憶1963-72』のこと」でふれている。これは大木さんが16歳から25歳まで、つまり1963年(昭和38)から1972年までの10年間にわたって撮影した約2万7000カットのネガから選択した、日本列島の南から北までの31の路線を走る蒸気機関車(汽罐車)の写真で構成されている。

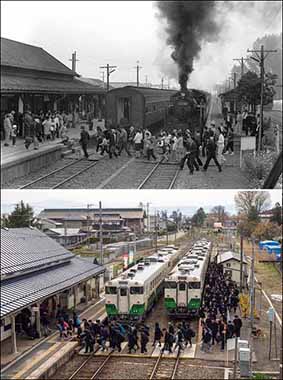

刊行後の2016年ごろから、大木さんは撮影地の駅舎や沿線への再訪を始めている。撮影時から実に半世紀ぶりの再訪となる。大木さんのサイト「ちょっとセンチメンタルな旅」[今昔物語]をのぞいてみよう。わが事務所のトイレにある写真は、「07 福島県会津・4」にある、1972年10月1日の朝の会津坂下駅の写真だ。再訪の写真は2016年4月21日に撮影されている。

上:国鉄・会津坂下駅 1972年

下:JR東日本・会津坂下駅 2016年「乗客は高校生ばかり。

〈通勤〉する人たちは皆クルマを使うようになった。」

写真集の082Pのキャプションには、「福島県・只見線…会津坂下 C11 1972年9月 朝夕の時間帯には蒸気機関車の牽く客車も残っていたが、1972年10月に全旅客列車が気動車になってしまった」とあるが、ここが[今昔物語]では訂正がなされている。「この日は蒸機牽引旅客列車最終日の撮影でした。 今まで、〈1972年9月撮影〉と記してきたのですが、実は〈10月1日〉だったのです。〈訂正してお詫び〉しなければいけません。」翌日の10月2日から只見線は気動車化され、蒸機牽引旅客列車は終了したのだ。只見線(福島県会津若松市・会津若松駅~新潟県魚沼市・小出駅)の全通は1971年8月29日というから、この日の撮影はその翌年ということになる。

★

2022年10月1日、JR只見線は11年ぶりに全線再開した。2011年7月に新潟・福島を襲った豪雨で、会津川口駅(福島県金山町)~只見駅(同県只見町)の27.5キロが不通になっていた。ようやく只見線(会津若松駅~小出駅)の全長135.2キロはつながったのだ。この日の再開を前にして只見線をテーマしたさまざまな番組がつくられた。そのなかでNHKの『新日本風土記』の「絶景鉄道 只見線」は印象に残る。只見線沿線の人々はずっとこの日の開通を待っていた。今回の復旧費用は約90億円、このうち費用の三分の一を地元で負担した。また、これから年3億円の維持管理費は県と沿線17市町村が負担するという。人口減少が続き、赤字路線からの脱却が難しいなかでの厳しい再開となった。

★

大木茂さんはいまどこにいるかなと電話をしてみる。やはり、鉄路の再訪の旅を続けていた。愛車を駆って、JR東日本の常磐線の新地駅(しんちえき:福島県相馬郡新地町)まで来ているという。「今晩はこのあたりで車中泊しますよ!」1947年生まれだから、今年から後期高齢者!しかし、元気だ!

写真集『汽罐車――よみがえる鉄路の記憶1963-72』は2011年3月11日の東日本大震災の直前の、3月3日に刊行された。巻末の2つの見開きの写真はどちらも「福島県・常磐線…木戸 C62特急「ゆうづる」1966年3月」だ。前の年の1965年にC62(ロクニ1948-1949)牽引による最後の特急列車が誕生したという。大木さん、写真集の最終幕に常磐線を持ってくるとは、東日本大震災、東京電力福島第一原発事故をはたして予見していたのだろうか。