事務所を九段下から白鷺の茅屋へ移してから、今日でちょうど1年だ。2021年6月28日から続いた引っ越し作業、30日には九段下の事務所に4人が集まって最後の点検をした。書棚やデスクは全部、それにかなりの数の本も処分した。28日、引越し業者が不良本の束を階下へ降ろしているとき、作業員のひとり、50代(?)の男性が一瞬手を止めた。「ブコウスキーの本を出しているんですね、これもらっていいですか」「もちろん好きなだけ取ってください」なんと嬉しいこと!まさに〈野(や)に遺賢あり〉だ。

昨年は今年のように猛暑でなかったことは実に幸運だった。しかし、3階建のビルのエレベーターなしの事務所、だいぶ前からすでに膝を痛めていた私は本当にこたえていた。九段下に来たのが2006年8月だから、ほぼ15年間いたことになる。来た当初、毎朝3階のまでの階段をあがるたびに「ここを登れなくなった時は、オレの仕事は終わりだな」と思っていたが、まさかその時が来るとは。

事務所をずっとシェアしてくれたフリーの編集・校正者の川平いつ子さん、一人出版のエディマンの原島康晴さんのふたりにもお別れをした。長い間、新宿書房の編集・校正そして組版の仕事を手伝ってくれたこと、心から感謝している。いま両人は自宅そして新しい職場で、それぞれ前以上の活躍をしている。白鷺の事務所は私と加納さんだけになった。事務所は茅屋の2階である。外からの専用階段もある。安堵と不安を覚えながらも、手書きの「新宿書房」の表札を付けた。ともかく、もう少し歩いて行こう。

この一年を思い起こした。ひとつ目は、『新宿書房往来記』(村山恒夫著、港の人)の編集・校正が始まり、そして刊行したこと。本書の誕生の経緯については同書の「あとがき」や当コラムでもたびたび書いてきた。手帳をみると、昨年(2021)7月16日の暑い日の午後、港の人の上野勇治さんが編集会議のためにわざわざ白鷺まで来てくれた。季節は秋を過ぎ、校了をへて12月8日、見本が出来上がった。上野さんは5冊の見本を抱えてまた白鷺までやってきた。装丁・装画も全て上野さんにお任せしたが、素晴らしい装本となった。そして、この『新宿書房往来記』は新宿書房始まって以来の大きな催しの最中に刊行日を迎えた、という幸せもんだ。それは、神田神保町・東京堂書店で12月6日から翌年1月27日まで開催された「新宿書房祭」だ。そして、この祭が始まった3日後の12月9日には『新宿書房往来記』はその「新宿書房祭」の棚に並んだ。私にとって忘れられない「新宿書房祭」の写真を再度ご覧いただきたい。

カバー

本表紙

東京堂書店「新宿書房祭」

この東京堂書店の「新宿書房祭」は、くまざわ書店武蔵小金井北口店の「『新宿書房往来記』出版記念 合同フェア 新宿書房×港の人」(2022年1月17日~3月末)に引き継がれていく。幸い、『新宿書房往来記』は多くの書評や著者インタビューを受け、組継(くみつぎ)本の書評集(A5判、28頁)までできた。

★

この一年には、逝ってしまった人たちも。

岡野萬沙子。2022年1月28日、享年96。同居していた私の妻の母だ。コロナが始まった2020年の春に死んだパル(ラブ、13歳)といつも留守番をしてくれていた。最期まで自宅で介護でき、ろうそくの炎が消えてゆくような静かな別れだった。

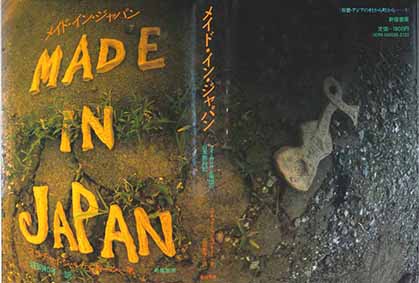

そして編集関係者ふたり。まず、荘司和子(1942~2021)さんが、2021年8月30日に亡くなっていることを最近知った。タイ文学の翻訳者だ。新宿書房では、1986年7月に『メイド・イン・ジャパン——タイ・カラワン楽団の日本旅行記』(スラチャイ・ジャンティマトーン著、荘司和子訳)を出している。装丁・装画はスズキコージ、カバー・表紙写真は本橋成一。現在、本書は残念ながら品切れだ。「訳者あとがき」で荘司さんはこう書いている。「この本が生まれるきっかけとなったのは、長野県黒姫山の中腹にある作家の矢川澄子さんの家で、スラチャイが新宿書房の編集者室野井洋子さんと出会ったことからはじまる。」そうだった、この本も踊る編集者・室野井洋子(1958~2017)さんの手で生まれている。

カバー

本扉

次に、山口稔喜さん。元平凡社編集者で、私の先輩だ。2022年2月23日死去、享年80。彼とはむしろこの10年ほどの間に親しくなった。当コラム(23)や『新宿書房往来記』の「駆け抜けて六十余年、杉浦康平と仲間たち……」にも彼との交流を書いている。2019年7月10日に行われた杉浦さんのお祝いの会には、病気から一時は立ち直って元気な姿を見せてくれた稔喜だったのに……。

(次回につづく)