桜の花はとうに葉桜となり、八重桜も終わり、いまはモッコウバラやツツジが綺麗に咲いている。しかし、ソメイヨシノの大きな樹の上をよくみると、小さな花ががんばって残っているではないか。今朝の散歩道には花びら以外、ゴミはなかった。

さて、今回のコラムでは、この春にいただいた本、いま咲いたばかりの本の紹介をしよう。いずれも著者関係者からいただいた新しい花だ。

★

『ヌードの東アジア――風俗の近代史』【日文研・共同研究報告書169】井上章一・斎藤光編著、淡交社(四六判並製、432頁)

本書は、共同研究「近代東アジアの風俗史」から生まれた。編者の一人、井上章一さんは国際日本文化研究(日文研)センター所長であり、『ノスタルジック・アイドル二宮金次郎』(写真=大木茂、新宿書房、1989年)の著者だ。ここでいう東アジアとは、中国、朝鮮半島、日本を指す。それらの地域の衣・食・住、生活風俗の近代化を「ヌード」「ストッキング」「婚礼衣装」「カフェー」「洋傘」「ダンスホール」「オンドル」「洗濯」など15のテーマで考察したのが本書だ。

本書の中には新宿書房の『わたしは菊人形バンザイ研究者』『さきちゃんの読んだ絵本』『四匹のカエルとおやかた』の著者・川井ゆうさんが「マネキン以前のこと――人体模型、呉服店、博覧会、共進会」という論考を寄せている。大昔、石子順造さんと、「マネキン人形」の取材で世田谷にあったマネキン工房を訪ねたことを思い出した(『ガラクタ百科』平凡社、1978年)。

この論集には中国、韓国の研究者も参加している。そして現代風俗研究会の活動やそのメンバーとも重なる。新宿書房はかつて、現代風俗研究会の年報の発売元であった。なお日文研にはデータベースがあり、さまざまなデジタル・アーカイブを見ることができる。

『ナナムイの神々を抱いて―宮古・池間と佐良浜の祭祀』加藤久子著、ボーダーインク(A5判並製、144頁)

著者の加藤久子さんは法政大学沖縄文化研究所国内研究員で、すでに何冊もの沖縄の海の民・海人(うみんちゅ)の本を書かれている。実は久子さんは『海女たちの四季――白間津・房総半島海浜のむらから』(田仲のよ著、新宿書房、1983年)の編者・加藤雅毅さん(1936~99)の奥様だ。本書は、加藤久子写真展「よみがえる宮古島の祭祀―池間・佐良浜の神願い」(2022年5月13日~8月26日:法政大学沖縄文化研究所創立50周年記念企画展)から生まれた本のようだ。加藤久子さんが1985年から90年代に調査の際に撮影した祭祀の記録、その後の再訪の記録が収録されている。

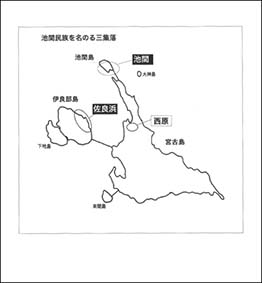

池間島(いけまじま)は宮古島の北に、伊良部島(いらぶじま)は宮古島の西にある。佐良浜(さらはま)地区は伊良部島にある。池間大橋(1992年開通)、伊良部大橋(2015年開通)ができて、2つの島はいまは宮古島とつながっている。そして橋ができたため島の女性たちは島外へ働きに出るようになり、島の祭祀のなり手がいなくなる。挙句の果てにその存続が難しくなってきているという。これらの写真や記録は今や貴重な民俗資料になっている。

本書の発行日は3月31日だ。その1週間後の4月6日、航空自衛隊宮古島分屯基地を離陸した自衛隊のヘリ(乗員10名)が、池間島上空を過ぎた後、佐良浜のある伊良部島の北側の海に墜落した。そのニュースには驚かされた。

宮古島・池間島・伊良部島 本書より

『世界を文学でどう描けるか』黒川創著、図書出版みぎわ(四六判上製、188頁)

発行者の堀郁夫さんは、元春陽堂書店の編集者。春陽堂書店時代に、黒川創の『旅する少年』を含め、2020年から21年に黒川の本3冊を次々に出版してきた。黒川伴走者である堀さんが「図書出版みぎわ」を単身で創業し、その最初の本として黒川創の本を選んだのだ。このいさぎよい、厳しい旅立ちをあえて選んだ編集者、なんだか40年前の自分を思い出してしまった。装丁=宗利淳一、印刷・製本=精興社という陣容、これを見ても、堀さんの心構えがわかる。

「本はひとりでは作れない。そして、本を出しただけでは、世界は変えられない。だからこそ、本作りに携わる仲間たち、そして読んでくれる読者たちをつなぐことができるような場所に、この会社を育てていきたいと考えています。」(「図書出版みぎわ」のHPから)がんばれ、みぎわ。

表紙・表 ニコライ・ヴィシネフスキー『オタス』

『14歳からの自己啓発』尾崎俊介著、トランスビュー(四六判並製、352頁)

新宿書房の『S先生のこと』『ホールデンの肖像――ペーパーバックからみるアメリカの読書文化』の著者、尾崎俊介さんの新刊。「自己啓発本」を「Jiko-Keihatsu Bon」から「JKB」と表記して、「あら、我ながらいいアイディア。[AKB]みたいでとっても素敵でしょ!」(本書から)と冒頭から快調に飛ばす。

同じ版元から生まれた大ベストセラー、池田晶子(1960~2007)の『14歳からの哲学――考えるための教科書』(2003年)をはたして超えることができるか?