寸又峡温泉の朝。ふだんと変わらず6時の散歩に。ホテルの庭を横切って、裏木戸から表に出る。四方を山に囲まれたスリバチの底のような場所にある小さな温泉街だ。人気のない道はきれいに掃除されている。私の手にはビニールの小袋も軍手もない。朝の恒例のお勤め(ゴミ拾い逍遥)、本日はお休みだ。それにしても吸い殻のひとつもない、綺麗な道だ。

宿の前のゆるい坂道を上っていくと、Y字形の三叉路に出会う。そのV字の中にある廃屋のような建物が目に入る。バスは左手の広い道をあがっていく。私は右手のほぼまっすぐな道を歩く。ここが温泉街のメインストリートだ。

しばらく行くと右側には大きな広場がある。石製の二宮金次郎像が入り口に置かれている。大間(おおま)小学校があったところだ。奥にある二階建ての校舎は、今は公民館となっている。ここにあった本川根町立大間小学校は、1965年(昭和40)に廃校になっている。

上にいくと、さきほどのバス道と合流。右角には「晴耕雨読」という本屋カフェがあった。さらにしばらく進むとバスの終点の停留所(「寸又峡温泉」)だ。ここは小さなロータリーになっていて、何軒かの土産物屋のほか、大きな公衆トイレや古いトレーラーハウスを使った小さな郵便局もある。

もうすこし行くと廃線となった千頭森林鉄道の「林鉄大間駅」の駅舎が残っている。そこからの道路は一般車両通行止めで、ゲートが下りている。その先にある寸又峡一番の名所、寸又川にかかる「夢のつり橋」「飛龍橋」までは徒歩で行くしかない。

朝食の時間が近くなったので、ここで折り返してホテルに戻る。さきほどの廃屋のような建物は、かつては「ふじみ屋旅館」といったようだ。今はだれも住んでいなそうで、道に面した裏口には「閑閑房」という小さな木の表札が打ち付けられていた。

この建物こそ、1968年2月20日の深夜から始まった人質88時間籠城の「金嬉老事件」の舞台になった旅館だ。しかし、「ふじみ屋」は2012年には廃業したという。さて、寸又峡を全国にその名を知らしめたこの金嬉老事件とはいったい何だったのだろうか。金嬉老はなぜこの山あい深い寸又峡に逃げて来たのだろうか?

エンプラ佐世保寄港阻止闘争、日大・東大闘争、・・・。この1968年という年には、ほんとうにさまざまな事件があった。しかし、この時代のことですら、私は今やほとんど忘れている。

旅から戻って、近くの図書館から3冊の本を借りてきた。

『金嬉老の法廷陳述』(金嬉老公判対策委員会、三一書房、1970年)

『本田靖春集2 私戦 私のなかの朝鮮人』(本田靖春、旬報社、2002年)このうち、金嬉老事件を描いた『私戦』の単行本刊行は1978年、版元は潮出版社である。

『われ生きたり』(金嬉老、新潮社、1999年)金嬉老は1999年9月に仮釈放になり、母の遺骨とともに韓国に渡った。金嬉老の自叙伝である本書は、同じ年の12月に刊行された。なお金嬉老は2010年3月に韓国の釜山で死亡している。

『本田靖春集2 私戦 私のなかの朝鮮人』の本扉

装丁は田村義也(1923~2003)。田村さんの最晩年の作品だ。

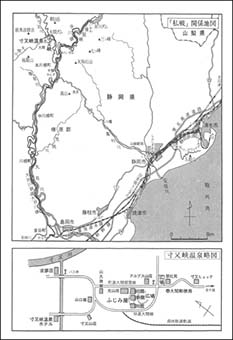

『私戦』関係地図と寸又峡温泉略図 同書32Pから

これらの本から、「金嬉老事件」とは何であったかを、おおよそ知ることができた。そして、なぜ彼は大間の集落、寸又峡に向かったのか、どのルートをとったのか?それも少しわかってきた。

金嬉老は1928年(昭和3)、静岡県清水市(現・静岡市清水区)に生まれた。浜松から清水にかけての地理には明るかった。事件のあった1968年2月20日午後8時20分ごろ、清水市のキャバレー「みんくす」で2人を射殺した金嬉老は、エンジンをかけたまま店の表に駐車してあったレンタカー(プリンス・スカイライン)に乗って、清水の町が一望できる日本平に向かう。すでに始まっていた警察の追跡をかいくぐって、安倍川を渡り、支流の藁科川(わらしながわ)沿いの国道362号線を北上する。清川村(当時)を抜け、千頭(本川根町:現・川根本町)に到着。その先は10年ほど前に行ったことのある井川村(現・静岡市葵区井川)がある。知り合いもいる。金嬉老はそこを目指し、さらに奥へ奥へと車を走らせる。山の道は暗い。しかも道路には雪が積もり、凍結している。タイヤはスリップする。

「だが、平静を欠いていた彼は、兎(うさぎ)辻の峠で夜道を左に取り違え、寸又峡へと入って行って」(『私戦』)、榛原郡本川根町大間部落通称寸又峡温泉街に着いてしまったという。時間は20日の午後11時半頃だった。

温泉街を進むと三叉路に。ここに「ふじみ屋旅館」があった。この場所は見通しがいい。温泉街に来る人も車も監視できる。旅館は真っ暗だったが、玄関の戸は施錠されてなかった。金嬉老は戸を開けて静かに中に入って行った。「昭和40年代当時の寸又峡は温泉地といっても、みすぼらしい集落に過ぎませんでした。宿泊客もダム工事の人間や炊き出しのおばさんたちが中心でした」(『われ生きたり』)。

たしかに、「ふじみ屋」で人質になった13人にうち、旅館の家族5人をのぞく8人の宿泊者たちは大間発電所工事のために長期滞在していた工事関係者だった。「毎朝6時になると、彼らの枕元にあたる軌道を、作業員を乗せた営林署のトロッコが登って行く。いつもその音で目覚めて起き出し、仕度を整えて朝食を済ませ、七時半にふじみ屋を出発する。」(『私戦』)ふじみ屋の横には千頭森林鉄道がまだ動いていた(前掲の「寸又峡温泉略図」参照)。前コラム(78)で書いたように、千頭森林鉄道が廃止されたのは1969年、つまり金嬉老事件の翌年のことだ。

しかし、金嬉老は偶然に寸又峡に迷い込んだのではない。実は以前、寸又峡近くに来たことがあったようだ。「房子を連れて寸又峡近くの蕎麦粒山(そばつぶやま)の頂上へ行きました。その山奥に二人で山小屋をつくり、そこで暮らすことにしたのです」(『われ生きたり』)。事件の前年の1967年11月頃、この山小屋には16~17日間ぐらいいたようで、そこで銃を試し撃ちしたりもした。同じようなことは、「11月頃には寸又峡に程遠くない榛原郡中川根町蕎麦粒山(海抜1627m)においてキャンプしたこともあった」と『金嬉老の法廷陳述』にも記されている。

しかし、これは正確ではない。たぶん記憶違いだろう。この蕎麦粒山は、寸又峡近くにあるのではなく、少し南の林道赤石線沿いにある山だ。大井川鐵道でいうと田野口駅近くの国道362線から、この林道を入った奥の山になる。

やはり、寸又峡には「はじめて来た」(『私戦』。ある新聞記者の「なぜ、ここを選んだか」の質問に答えて)のだろう。

本川根町の観光マップ。

いずれにしても金嬉老は南アルプス深南部をよく知っていたようだ。蕎麦粒山などの山頂からは、浜松や遠州森町の夜景がよく見えるという。

★

さて、最後にこの1泊2日の大井川鐵道の旅の終わりを記そう。午前中、私と高所恐怖症の男性を除く健脚組の女性2人は「夢のつり橋」を渡る。11時20分のバスで千頭駅へ。家山までの代行バス発車まで時間があるので、駅前の蕎麦屋でざる蕎麦のランチ。健脚組3人は近くの「両国の吊り橋」まで歩いて行った。家山からグリーン色の「南海2100系」に乗って金谷へ。そして静岡駅には16時40分着。

夕食はここでは鰻だと決めていたが、予約せずにお目当ての店に行くと予想通り、満員。仕方なしに途中で見た赤提灯に入る。静岡駅からわずか数分のところにある。これが大当たり。ここは「静岡おでん」で有名なお店だった。お腹も心も大満足して「ひかり」に乗って東京へ。