アトムの足音

大野松雄(おおの・まつお 1930~2022)さんが昨年末の12月19日に亡くなった。享年92だった。テレビアニメ『鉄腕アトム』(1963~66フジTV系)の音響効果を担当し、愛らしく響く「ピョコピョコ」というアトムの足音や空を飛ぶ音などを制作した。音響デザイナーの先駆けとして数多くの映像作品に携わり、博覧会のパビリオンでは空間音響システムなどを手がけている。

各紙に掲載された訃報欄では触れられていない大野さんの仕事の中には、個人の映像作品、アニメーション作品、記録映画、科学映画などのジャンルで音響(音楽・効果)を担当したものがある。初期の記録映画の作品に、『流血の記録 砂川』(1957、監督:亀井文夫)の録音、『いけばな』(1957、監督:勅使河原宏)の音響があった。

『桜映画の仕事 1955→1991』(新宿書房、1992)をみると桜映画社でも4作品の音響・効果を担当している。

1)『ノミはなぜはねる|自然のしくみ』(1960、演出:村山英治)音響

2)『猫の散歩』(1962、演出:大橋秀夫)音響

3)『血液|止血とそのしくみ』(1962、演出:杉山正美)効果

この映画での大野の仕事について、次のようなコメントをあるブログに見つけた。「『血液|止血とそのしくみ』という教育映像が最初の仕事だった。顕微鏡映像で、血小板が踊っている。彼はこの映像に「音楽」ではなく「音」をつけた。黎明期の前衛的な電子音楽(現代音楽)の領域から大きな影響を受けた結果が実る。この映画、教育の場面以外に映像芸術として当時観られたそうだ。」

4)『ちいさい子供の事故』(1962、演出:丸山章治)音楽

『血液|止血とそのしくみ』:『桜映画の仕事 1955→1991』p41から

大野は、柳澤壽男(やなぎさわ・ひさお1916~1999)監督作品にも参加している。『そっちいやない、こっちや 映画監督・柳澤壽男の世界』(2018、新宿書房)の「柳澤壽男フィルモグラフィ」や「大野松雄フィルモグラフィ(暫定版)」

を見ると、柳澤作品の『どこかで春が』(1958)で、大野が効果を担当している。この作品が柳澤との最初の出会いのようで、滋賀県にある重症心身障害児療育施設「びわこ学園」の日常を記録した『夜明け前の子どもたち』(1968)では音響構成を担当している。大野が京都に在住している時期だ。制作現場で大野は、監督の柳澤壽男と衝突して、同盟罷業(ストライキ)のようなことまで起こしたという。「35ミリフィルムは30時間分、録音テープは200時間分に及んだ。映画の完成までには、劇映画の手法を導入しようとする柳澤と若手スタッフとの対立があり、最終的には柳澤がスタッフから離れ、最後は助監督の梅田(克己)が実務をこなした」(『そっちいやない、こっちや 映画監督・柳澤壽男の世界』p 49)。いったいふたりの間で何があったのだろうか。

『そっちいやない、こっちや 映画監督・柳澤壽男の世界』p47から

後年、ドキュメンタリー映画『アトムの足音が聞こえる』(2010、監督:冨永晶敬)の中でのインタビューで『夜明け前の子どもたち』について尋ねられた大野松雄は、「ぼくはあの作品きらいなんだ。上から見てるでしょ」と簡単に言ってのけたという。

大野はその後、全国の自治体に先駆けて障害児の保育園・幼稚園への全入制度を実施した大津市の、ある保育園に入園したカズエちゃんを追った3部作を自ら製作・監督をしている。それは『光の中に子供たちがいる 大津市における新しい障害児保育の誕生』(1975)、『光の中に子供たちがいる 2 カズエちゃんの二年目』(1976)、『光の中に子供たちがいる 3 「わかれは」は「かどで」』(1977)の3作品だ。

ある新聞の訃報記事に「40年以上にわたり、滋賀県の障害者施設の演劇発表会や運動会の演出にもかかわった」と書かれているのは、大野が滋賀県湖南市の障害者施設「もみじ・あざみ寮」のひな祭り寮生劇に、音響デザイナーとして長年参加してきたことを指すのだろう。

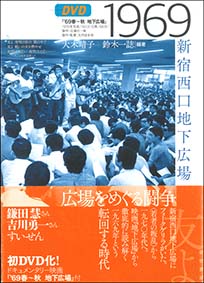

大野松雄が大内田圭弥(おおうちだ・けいや 1930~2003)監督の『’69春~秋 地下広場』(1970)に音響スタッフとして参加していることも忘れてはいけない。同作品は『1969新宿西口地下広場』(大木晴子+鈴木一誌編著、新宿書房、2014)の付録DVDで観ることができる。大野は大内田監督の『エチル化学労働組合 企業内告発の問うもの』(制作:折原浩ほか、1971)や『風の景色』(1976、出演:土方巽ほか)の音響も担当している。

『1969新宿西口地下広場』カバー