今日も6時に起きて、朝の散歩に。軍手をはめ、小さなビニール袋を左手に握り、家を出る。雲が多くて薄暗く、寒い。野良猫の「たまちゃん」はまだ寝ている。彼が寝ているのは、我が家の軒下にある「ネコちゃんの家 No.7」。私が段ボール箱で作った寝床だ。小学校の塀の下をまわり妙正寺川沿いの道を行くいつもの散歩コース。本日のゴミ拾いの収穫は、タバコの吸い殻5本、空き缶2つ、マスク2枚、お菓子の空袋、コーヒー紙コップ。それでもビニール袋は一杯になった。

朝食を終えると、9時に西武新宿線下井草駅に向かう。中井で乗り換えて都営大江戸線で六本木駅へ。久しぶりの通勤時間帯の電車だ。みんな元気に働いているな。目指すは、「フジフイルムスクエア 写真歴史博物館」。大道芸人・上島敏昭さんの『大道芸アジア月報』(2月号)で教えてもらった情報だ。ここで鈴木清写真展「天幕の街 MIND GAMES」が開かれている。8番出口、8番出口と念じながら地下鉄の長いエスカレーターや階段を登っていくと、そのまま会場に着いた。開館から間もないこともあるかもしれない、入場者はわたしひとり。

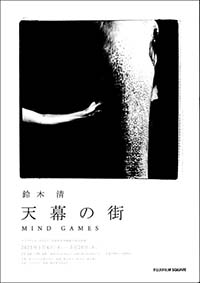

チラシ表 写真は「出番を待つ象と女ガンガーの由来」。『天幕の街』(1982)より

展覧会「天幕の街」は写真集『天幕の街』(1982)の4部構成から、「サーカスの天幕」20点、「A・Q・U・A水声」3点、「腐爛風景」2点、「路上の愚者・浦崎哲雄への旅1979-1981 」11点、計36点が選ばれて展示されていた。空中ブランコ、ジャグラの芸人、象のハマ子、寿町、路上生活者などが登場する。撮影年は不詳年を除くと1979~81年だ。

会場に置いてあったパンフに掲載されている鈴木清夫人・洋子さんの聞き書きエッセイ「わたしから見た鈴木清」、これが素晴らしい。見事な解説となっている。

鈴木清(すずき・きよし1943年~2000年)は約30年の写真家人生の中、1972年から1998年までの間に8冊*の写真集を出しているが、1冊をのぞいてすべて自費出版だった。1冊目の『流れの歌』**、2冊目の『ブラーマンの光』までは、構成・デザイン・装丁のすべてを自分ひとりでやった。しかし、3冊目の『天幕の街』は表紙案、ダミー本まで自分で作ったところで、デザイナーの鈴木一誌にまかせた。

ここでいうダミー本とは、使う写真作品を仕上がり原寸でコピーし、ページ構成し、糊付けし、仕上がりの本の形にしたものだ。会場には鈴木清が構成し、コピーを貼り合わせたダミー本が展示され、同時に鈴木一誌の造本・構成の完成本も手にすることができる。鈴木一誌は4冊目『夢の走り』、5冊目『愚者の船』までの3冊の造本・構成を担当するが、6冊目『天地戯場』、7冊目『修羅の圏』そして8冊目の『デュラスの領土』では、再び鈴木清がひとりで作りあげた。

洋子さんの文で、こんなくだりがあった。「鈴木清の写真集づくりにおいて、ダミー本は手作業の楽しみだった。・・・ダミー本を作るためにコピーを重ねて、切り貼りし、手元やこころの中で熟成していくプロセスは楽しみの時間であり、写真と身体の一体感を感じていたのだろう。そのため、ダミー本は各写真集で何冊も作り上げられた。」

写真評論家の飯沢耕太郎は鈴木清のダミー本についてこう言う。

https://megutama.com/tag/鈴木清/

鈴木清は編集者やデザイナーとの出会いをむしろ「制約」と感じ、「彼はイメージするものをストレートにかたちにするために〈制約〉のない自費出版をあえて選んだといえます」。

もちろん、費用のこともあった。校正刷りを取ることや、刷り直しも許されない。故郷の定時制高校に通いながら印刷所で働き、版下作りや印刷の工程を学んだ経験もあったことが大いに役立った。

ダミー本(飯沢耕太郎のサイトから)

会場にあった鈴木清のことばを書き写した。

「サーカスの天幕は私にとって一つの場所である。子供のころ、ただ一度だけ見た小屋掛けのサーカスの経験は匂いや色をともなって私の躰にしみつき、心の一番深いところにいまもある。そしてふとしたとき、天幕の世界はあやしく私を誘い込む。(中略)私は人間で在ることの無限を感じとりながら、天幕を出る。この私たちの日常の世界もエピローグのないサーカスであるという。街の上の舞台に仮装し、演じくり広げる、ひとりびとりの、生のスペクタクルをここでも見るのだ。」

私は鈴木一誌デザイン事務所で一誌さんの紹介で鈴木清さんに会ったことがある。いつのことだろうか。それは「写真の会」 関連だったかもしれない。鈴木清さんは1989年に『夢の走り』で、第1回写真の会賞を受賞している。看板描きを職としている鈴木清さんからは、写真家というよりはたくましい労働者の匂いがした。しかし私は、鈴木清さんが、福島県岩城郡好間(よしま)村(現・いわき市)で生まれたこと、当時、村には常磐炭鉱の古河好間炭鉱があり、父親はそこの坑夫であったこと、そして1969年から70年にかけて6回にわたり、『カメラ毎日』で「シリーズ・炭鉱の町」を連載していたことなどの詳しい経歴を、今回の写真展で初めて知った。

鈴木清のデビュー作「シリーズ・炭鉱の町」のオリジナルプリント11点が、死去9年後の2009年に目黒区立美術館で行われた「‘文化’資源としての〈炭鉱〉」展(11月4日~12月27日)に出展されていたのだ。***炭鉱、サーカス、旅芸人、路上生活者などのテーマから、今後あらためて鈴木清研究がされることを望む。「見世物学会」が設立したのが1999年11月、学会誌『見世物』を創刊したのが、2001年5月だ。つまり、鈴木清さんが亡くなった後になる。それと写真家・本橋成一(1940~)さんとの関係。本橋さんは上野英信さんのところに通い「炭鉱(ヤマ)」で1968年第5回太陽賞受賞、1970年代には日本のサーカス、80年代には韓国のサーカスを訪ね歩いている。ふたりの作品は、「‘文化’資源としての〈炭鉱〉」展の会場で出会っているが、はたしてこの二人には交流があったのだろうか。

釜ヶ崎、横浜・寿町、長崎軍艦島、サーカス、見世物の本を出してきた私も、新たな視角から鈴木清さんをもう一度見てみたい。

参考資料・サイト:

*鈴木清の全作品集についてはこのサイトを参照のこと。

http://kiyoshi-suzuki.my.coocan.jp/works.html

**『流れの歌』は2010年、鈴木一誌の装丁により、約40年ぶり、鈴木清没後10年後に復刻された(白水社刊)。処女作の奥付にはこうあった。製版・印刷:大竹印刷、自費出版:1500部限定、定価1500円。この写真集は活版印刷だった。前述の鈴木洋子のエッセイによれば、洋子の兄の知人であった枝川公一が英文タイトル『soul and soul』とつけ、この写真集を鈴木清は敬愛するアメリカの写真家、ロバート・フランク(1924~2019)に送る。そしてアメリカからエアメールが届き、ふたりの交流が始まったという。

***

http://gu-gan.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/in-cc8f.html