旧・向坂逸郎邸(現・法政大学向坂逸郎国際交流会館)を後に家路につく。新青梅街道をわたると、1989年(昭和64)に建てられ集合住宅「ラビリンス」(設計=早川邦彦)が見えてくる。その東隣にあった2階建ての駐車場がつい最近解体され更地になったため、「ラビリンス」が余計に目に入る。築後33年たった「ラビリンス」は手入れもいいのか、美しい姿のままだ。

次の日、バスに乗って(もちろん、シルバーパス!)、石神井公園に行くことにした。家を出て、まっすぐ西に向かう。旧早稲田通りのバス停「下井草2丁目」だ。ここでJR阿佐ヶ谷駅発石神井公園駅(西武池袋線)行きの関東バスを待つ。手前のバス停は「銀杏稲荷」、本コラム(45)で紹介した「向井町・四谷軒牧場」の跡はその南にある。バスに乗ってすぐに西武新宿線の下井草駅横の踏切で電車の通過を待つ。西武新宿線は池袋線と違い、立体交差(高架化・地下化)が遅れている。都心へのアクセスや乗り入れもない都内唯一の私鉄だ。黄色の電車が通過する。大昔、子供たちは西武新宿線の車両を「オワイ電車」と言ってからかった。それには、わけがある。かつて西武新宿線は1944年から51年まで東京都民の糞尿輸送を担っていたのだ。私も隣の井荻駅の近くに糞尿の積み替え設備の遺構があったことを覚えている。

鉄道文化史に詳しい思想家の原武史さんは西武鉄道(そして西武資本)にはいつも厳しい評価をしている。あるトークで、原さんはこんなことを言っている。

・・・(田無町駅=現・ひばりヶ丘駅)に自由学園を大正の末に作って、あのときに住宅地を分譲して売り出すんだけど、全然売れなかったんです。大泉もそうなんです。あそこも学園都市を作ろうとしたんだけど、失敗して駅名だけが残った(大泉学園駅)というところでね。

全然人気ないから、例えば清瀬や東村山などは病院や療養所ばっかりできるんですよ。別に最初から病院や療養所にするつもりはなかったんだけど。住宅地にしようとしたけど、誰もそんなところに住まなくて、しようがないから病院や療養所にしたみたいなところがある。

せいぜい鷺ノ宮とか、練馬ぐらいまでだったんですよ、安くてね。西武線は、割と共産党系の人がたくさん住んでいてね。不破哲三・上田耕一郎兄弟は野方ですし、壺井繁治と壺井栄は鷺ノ宮、櫛田ふきや佐多稲子も鷺ノ宮、松本善明・いわさきちひろは上井草、丸木位里・俊は石神井公園。みんな西武沿線なんですよね。いま言ったように自由学園はひばりヶ丘(1959年、田無町から改称)からですから、あそこは羽仁夫妻ですよね。羽仁五郎と羽仁説子。説子の母のもと子もそうですけれども(村山:追加すると、鷺宮には三岸節子のアトリエが残っている)。

そうこうするうちに、バスは環八を越え、「喜楽沼」を過ぎると、いよいよ旧早稲田通りは狭くなり、バスの通行を優先するための交通整理員の詰所もある。「石神井公園前」で下車、三宝寺池の手前にある、「石神井公園ふるさと文化館」を目指す。かつて学者や文化人たちの団体「石神井談話会」という組織があり、2015年には『志と仲間たちと――文士たちの石神井、美術家たちの練馬――』という展示が開催され、小さな図録(A4判、56頁)も発行されている。そのことを、先日、原爆の図丸木美術館の岡村幸宣さんから教えてもらった。その図録がまだ在庫があるというので、買いに来たのだ。石神井談話会のことは、『朝日新聞』2021年8月16日夕刊「現場へ! 文豪めでた街 タワマン構想 再開発 変わる東京・石神井①」の記事で、一度目にしたことがあった。

ふるさと文化館では、図録『志と仲間たちと』と同文化館の『研究紀要』(2018年)を購入。『研究紀要』には〈「石神井談話会」の時代―資料紹介―〉という論文が収録されている。さて、図録『志と仲間たちと――文士たちの石神井、美術家たちの練馬――』を覗いてみる。「文士たちの石神井」の章には、まず「石神井文士―檀一雄を中心として」があり、三宝寺池の南岸にあって文士たちが滞在した「石神井ホテル」についての記述が続く。そして、10頁にわたって「石神井談話会」についての記録が収録されている。

石神井談話会とは、1952年(昭和27)8月、石神井在住の学者、芸術家、医師、商店主、青年団など、民間から生まれた文化活動団体である。石神井談話会は2年ほど中断があったものの1961年まで続いた。

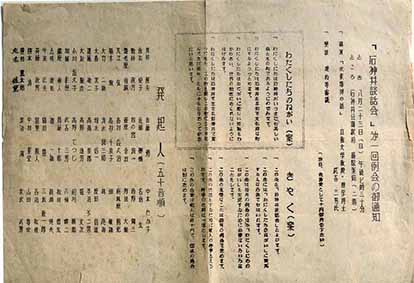

「石神井談話会」第1回例会の通知文と「わたしたちの願い(案)」と発起人。「わたしたちは石神井がいつまでも美しい森と水の町であるようにのぞみます」「わたしたちは石神井の町を平和で文化的な町にするようにつとめます。」(「わたしたちの願い(案)」より)

この「石神井談話会」の55人の発起人の中に、檀一雄、五味康祐、武谷三男などに並んで赤松俊子(丸木俊)と丸木位里の夫妻の名前が見える。丸木夫妻と石神井の関係はなんだろうか?丸木夫妻の住まいの変遷をみてみると、以下のようになる。

1948年7月 豊島区のパルテノンから藤沢市片瀬に転居

1952年11月 片瀬から練馬区谷原(やはら)に転居

(1952年8月から「石神井談話会」例会が始まる)

1965年3月に千葉県松戸市に転居

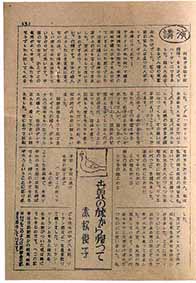

つまり、谷原には13年間あまり居住していたことになる。谷原と石神井は接している。ここで近隣の学者・文化人との交流があったにちがいない。1952年~53年は丸木位里・赤松俊子の《原爆の図》の国内巡回展が展開されていた(岡村幸宣『《原爆の図》全国巡回』新宿書房、2015年)。1953年10月20日の「石神井談話会ニュース」には、「講演 世界の旅から帰って 赤松俊子」の記事が掲載されている。赤松俊子はこの時「原爆の図」3部作持ってコペンハーゲンに出かけている。また、同ニュースには丸木位里がカットを提供している。

赤松俊子の講演記事

丸木位理のカット(〈位〉とサインがある)

さて、最終頁の〈「石神井談話会」の「ニュース」を読んで〉には驚いた。筆者は鶴田静さん、そう新宿書房の翻訳者なのだ。鶴田さんには、キャロル・J・アダムズ著『肉食という性の政治学――フェミニズム-ベジタリアニズム批評』(1994)という本を翻訳してもらっている。鶴田静さんは、石神井談話会の発起人のひとり、獣医師の鶴田豊さんの娘さんだったのだ。その豊さんの遺品の中に今回展示され、図録に収録された、裏表ガリ版刷りの石神井談話会のニュースや関連のチラシやポスターがあった。それらの貴重な資料が石神井公園ふるさと文化館に寄贈されたのだ。

石神井公園ふるさと文化館を出ると、なんと目の前に「石神井談話会」の中心メンバーである武谷三男(理論物理学者 1911~2000)さんの家が、表札も「武谷三男」とあり、昔のままの佇まいで残っているではないか。