新宿書房のふたりの著書の新刊が送られてきた。ひとつはかわいい小さな本、もうひとつは大きな重い本だ。

まず、大きな本を紹介しよう。

『水滴の自叙伝―コミューン、寿町、沖縄を生きて』

野本三吉著(現代書館、2023年6月刊 四六判上製 520ページ 定価:4500円+税)装丁=宗利淳一 編集=原島康晴

著者の野本三吉(のもと・さんきち 本名;加藤彰彦)さんは、1941年生まれ、今年の11月には83歳になる。野本三吉として、長らく文筆活動するかたわら、加藤彰彦として横浜市の小学校教諭、横浜市民生局職員、同児童相談所をへて横浜市立大学教授、沖輪大学教授、同大学長を務め、現在は横浜市に在住されている。

本書は月刊総合誌『公評』(公評社)の2019年7月号から2022年9月号までの3年あまり連載された同名「水滴の自叙伝」をまとめたものである。著者からの贈呈本をいただいた日、ご本人に電話した。相変わらず、元気な声、昔とかわらない。

野本さんと最初に会ったのは、1970年代の平凡社の『百科年鑑』の時代。始めたばかりのひとり出版社・百人社で最初に原稿をもらったのは、投げ込みの月報『百人社通信』(第1号、1981年6月15日 題字=田村義也 16頁、100円 印刷製本=理想社印刷所)の「還俗の生きざま―藤岡慶秋さん」、そして『百人社通信』(第2号、1982年1月1日)の「クマさんの唄―阿部彬さん」だ。第2号の文末には「野本三吉著 寄せ場列伝―流民巡礼記 近刊」とある。

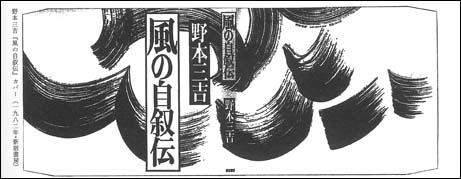

野本さんとの最初の本、『風の自叙伝―横浜・寿町の日雇労働者たち』(新宿書房)が出たのは1982年10月のことである。装丁はまだ当時、岩波書店に在籍されていた日曜装丁家の田村義也さん。田村さんの著書『のの字ものがたり』(朝日新聞社、1996年)には、この本の誕生のひとコマが書かれている。久保栄研究会の読書会に参加していた野本さんは、雑誌『久保栄研究』の編集をしていた田村さんとは旧知の仲だった。『のの字ものがたり』には、同年9月の著者、装丁家、編集者三者の打ち合わせのくだりがある。「・・・この本は、『寄せ場烈(字の頭に・)伝―流民巡礼記』となっていたが、もうすこしよい書名はないものか?風のように来たり、また風のように行方も知れず去っていく男たちが、やっと語ってくれたおのれの生涯の断片を筆者が再構成したものなのであるから、やがて書名は『風の自叙伝』ということに決まった。」(同書p249)

『百人社通信』第2号

『のの字ものがたり』p248~249より カバー

扉(活版印刷二色刷り:栗田印刷)

野本さんの新刊『水滴の自叙伝』は、著者80年の人生での「出会いの記憶」「出会いの戦後史」だ。この500ページをこえる大著でも収めることができない出来事、人物も多かったに違いない。野本さんも電話で「編集の段階で残念ながら落としたところもある」と語られた。本書で少ししかふれられていない、野本三吉さんの活動の中に「古部族研究会」というものがあった。(P318)

『野本三吉ノンフィクション選集』の6巻は『未完の放浪者―魂の通過儀礼』(2004年)だ。これは書き下ろしの最終巻だ。この本に投げ込まれた月報に、映像作家(ヴィジュアルフォークロア主宰)の北村皆雄さんから「漂流への遍歴~古部族研究会のころ~」という原稿をいただいている。二人は北村さんの『アカマタの歌』という沖縄の西表島の秘儀を記録した映画が縁で1973年7月18日に出会ったのが最初だという。そして、翌年、このふたりに、当時『ドルメン』(第2次:萩書房~JICC出版局、1973~1981、30冊)の編集長をしていた田中基(たなか・もとい)が加わって諏訪信仰の研究を始め、1974年に「古部族研究会」(野本さんの命名だという)を発足、5年間の諏訪通いの結果、3冊の『日本原初考』に結実した。野本さんは3本の論考「地母神信仰の村・序説」(1975)「天白論ノート」(1977)「千鹿頭神へのアプローチ」(1978)を書いている。

この田中基(1941~2022)さん、実は昨年11月に亡くなっていた。田中さんと北村さんの二人は編集長と発行人として、第3次『季刊ドルメン』(1989~1992、6冊)を刊行している。ちなみに表紙のデザインは杉浦康平+谷村彰彦である。また、田中基さんは、現代書館から『縄文のメドゥーサ―土器図像と神話文脈』を2006年に出版している

最後に編集の原島康晴さんのこと。2年前まで九段下の新宿書房にいた同志である。いまは現代書館の編集部で大活躍している。

(この項、つづく)

参考サイト

『季刊ドルメン』(ヴィジュアルフォークロア)

https://www.vfo.co.jp/book_dolmen.html