今日はまず鷺ノ宮駅まで歩いて行く。妙正寺川沿いの道をゆっくりと歩く。今年ほど百日紅(サルスベリ)の花が目立つ夏はないと思う。こんなにサルスベリの樹が街にあったのかと驚くほどだ。それも色とりどり、いまや夏の花の主役だ。鷺ノ宮駅からあの「黄色い電車」の各駅西武新宿駅行に乗る。隣駅の都立家政駅はすぐだ。両駅の間隔はわずか300メートル。10両編成の電車の長さが200メートルというから、その近さがわかる。この駅名の由来はかつてあった近くの女学校名から由来する。開業時(1937年)は東京府立家政女学校の名から、「府立家政駅」に。学校名が東京都立中野高等家政女学校になると、駅名は「都立家政駅」(1943年)となった。戦後になってこの学校は都立鷺宮高等学校になったが、駅名は今も「都立家政駅」のままだ。次の野方駅に着き、ここで下りる。今回の散歩の舞台はここだ。

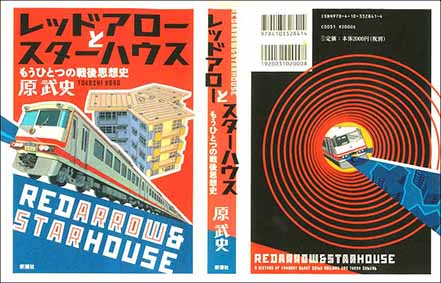

前回のコラム(49)では、「石神井談話会」のことにふれた。この談話会は1952年(昭和27)から途中2年ほどの中断があるものの、1961年(昭和36)頃まで続いた、民間から生まれた文化活動団体だ。さて、私の西武鉄道文化史研究の師、原武史(はら・たけし1962~)さんの『レッドアローとスターハウス──もうひとつの戦後思想史』(新潮社、2012年)を、あらためて読んでみる。帯には「西武と団地は、何を生み出したか──レッドアロー(特急電車)スターハウス(星形住宅)が織り成した〈思想空間〉をあぶりだす力作評論。」とある。

『レッドアローとスターハウス』カバー(表・背・裏)

『レッドアローとスターハウス』の第4章のタイトルは「野方と中野懇談会」だ。この「中野懇談会」とは、一体どのような団体だったのだろうか。原さんのこの本で多く引用されている『中野区史 昭和編三』(東京都中野区、1983年)を鷺宮図書館から借りてみた。960頁の大部の本だ。同書のⅧ章「高度成長下の社会運動」の第1節「新しい住民運動のはじまり」では、この中野懇談会を詳しく紹介している。

中野懇談会は、1952年(昭和27)4月27日に発足した。翌日の28日はサンフランシスコ条約発効によって生まれた日本独立の日である。石神井談話会も同じ年の8月に誕生している。中野懇談会は、「平和」「中野の民主化」「対話」の三つを目的とし、中野の地域活動を目指した超党派的な住民運動団体であった。代表世話人は京口元吉、中島健蔵、大河内一男ら学者・文化人の5人、いずれも西武沿線の住民だった。5人の中には日本共産党員はひとりもいなかったが、この幅広い平和運動を最初に企画し、1年あまり入念な準備をしてきたのは、日本共産党員の中大路為弘であり、中野懇談会の発足以降は上田耕一郎(1927~2008)が中大路の仕事を引き継いだ。

上田耕一郎についてはいまさら説明をする必要ないだろう。上田の父親・上田庄三郎(1894~1958)は、「教育界の大宅壮一と呼ばれる在野の教育評論家であった」(前掲書、原武史)という。上田耕一郎の弟は不破哲三(1930~ 本名:上田建二郎)だ。このひとも説明不要、いまも元気だ。この中野懇談会がはじまった時、耕一郎は東大経済学部を卒業したばかりだった。

中野懇談会は1953年4月1日、総選挙に際し、あらゆる平和勢力の結集を呼びかけたビラ2万枚を東京第4区の選挙区(中野区・渋谷区・杉並区:当時は中選挙区制)に配った。そして、中野懇談会の地道な活動から、区内の「いろいろの出来事を知らせてくれる身近な新聞がまず何より必要である」という趣旨で、中野懇談会を母体にしながら、これとは別個に、同年11月15日に『中野新報』(中野新報社)が発刊された。毎日曜日、月4回刊行の地方(ローカル)新聞だ。

『中野新報』:『中野区史 昭和編三』p802より

上田耕一郎はこのローカル紙『中野新報』の記者として大活躍する。同紙の紙面を直接見ることができないのが残念だが、前述の原武史さんの本では、立花隆のコメントを引用している。「この新聞の内容というのがなかなか面白い。ローカル紙としては抜群のできである。編集方針は〈適当な娯楽と文化を持つ、やさしく高い文化にふれ、面白く読んでためになる〉ものをめざしたというが、実際中身は真面目でわかりやすい。(後略)」絶賛である。

★

野方の商店街はあまり変わってない。昔は映画館もあった。私が小学生の時に『明治天皇と日露大戦争』(1957年、新東宝)という大ヒットした映画を見たのは、この映画館だ。駅から商店街を南に行き、左折すると関東バスの中野行き発着所があり、ここは昔のままだ。環七を跨ぐ橋を渡ると、上田家を見つけることができるかもしれない。

平凡社の先輩の津野輔猷(つの・すけのり1932~)さんも、この野方の町の住民だ。本コラム(37)で紹介したように、津野さんは『土佐すくも人』の本文レイアウトを最近まで担当されていた。その津野さんが故郷の高知県立文学館のニュース(2001年)で「父のことと遠い記憶」という随筆を書いている。津野さんの父・津野松生は生活綴方運動の小砂丘忠義(ささおか・ただよし 1897~1937)の又従兄弟にあたるそうだ。小砂丘忠義は1929年(昭和4)に雑誌『綴方生活』を発刊し、全国の生活綴方教師の熱狂的な支持を集めた。この『綴方生活』の編集には上田兄弟の父・上田庄三郎も加わっている。『小砂丘忠義と生活綴方』(津野松生著、百合出版、1974年)という本もある。そんなこともあり、津野家と上田家は親類同様の付き合いをし、耕一郎・建二郎の兄弟は輔猷の野方小学校の先輩でもあった。

さて、雨も降ってきた。今日の歴史散歩もひとまず終わりとしよう。