毎年12月はNYのリンカーン・センターでのルーマニア映画祭(詳細はこちら)の季節である。10周年となった2015年の映画祭で見た作品からいくつか取り上げたい。

政治腐敗に巻き込まれて

『なぜ自分が? Why Me?/De ce eu?』(2015)は、実話に基づくトウドル・ジウルジウ監督のルーマニア・ブルガリア・ハンガリーの合作。本作は当コラム(7)で紹介した『カタツムリと人間と』(2012)に次ぐ、ジウルジウ監督の長編3作目で、 風刺喜劇であった前作と打って変わって、深刻な政治スリラーである。新人エミリアン・オプレが、巨大な腐敗と闘う、実直で野心的な若い検事を演じる。

風刺喜劇であった前作と打って変わって、深刻な政治スリラーである。新人エミリアン・オプレが、巨大な腐敗と闘う、実直で野心的な若い検事を演じる。

映画は「2002年」という字幕で始まる。主人公のクリスティがオフィスに出勤するが、1989年末の体制転換の後、建物はまだ整理整頓が行き届いていなくて荒れ果てた感じだ。上司に呼び出された彼は、元検事で汚職にまみれたリカの起訴を緊急に準備するように命じられる。これはキャリア上昇につながる重要な案件であると上司に告げられて、彼も張り切る。自宅に帰っても証拠品であるリカの証言ビデオを確認するなど仕事漬けのクリスティは、若さとフラストレーションのはけ口を求める結果か、職場のガールフレンドのドラのほかにクラブで会った学生アリナとも関係を続ける。

彼はたびたび直属の上司、さらに局長や署長に呼び出されて早く証拠固めをするように圧力をかけられるので、この件がいか切迫したものであるかが分かってくる。ところが犯罪捜査記録のビデオを繰り返し見るうちに、リカの家宅捜査のため本署から送られた二人の警官が、怪しい動作をしていることにクリスティが気づく。調べてみると、警察に彼らの名前の記録はない。それを報告しても上司は相手にしない。

クリスティが街で情報提供者に会う場面は望遠レンズで捕らえられ、常に彼が監視されている雰囲気が観客にとって次第に濃厚になってくる。クリスティが車を運転していると尾行してくるように思える黒い車が背後や横を通るので、クリスティ自身も監視されているのではとの疑念を深めていく。アリナとセックスをしている時でさえ、窓の外が突然明るくなり、彼は思わず窓際へ行ってカーテンをめくって外を見る。彼の疑念がだんだん確かなものへとなる様相だ。

彼が調べを進めるにつれて、これは政府と石油業界がグルとなった広範囲に及ぶ汚職であることがわかり、リカは無罪であるという報告書を提出したことから、彼の転落が急速度で始まる。

職場から休暇を取るように命じられ、大学の非常勤講師の仕事も別の教官に代わられる。驚いた彼は職場へ向かうと、彼の名前は職員録から既に抹殺されている。「なぜ自分が選ばれたのですか?」と尋ねる彼に上司は、地方出身の成績のよい野心的で真面目な君がぴったりなのだと、今まで彼を監視した写真を見せる。それには果たせるかな、情報提供者との密会だけでなく、私生活の性行為まであるのだ。口封じの圧力をこうして上司は彼にかけてくる。

クリスティは汚職の疑いで自分も調査の対象となったことを後任から告げられる。自分の留守中に上司が訪ねて来たことを下宿先の叔母から聞いて、クリスティは狂ったように隠しカメラや隠しマイクを探し始め、叔母までスパイではないかと疑う。街へ出ると、自分に秘密情報を提供してくれた友人がカフェで自分の上司に会っているところを見て、クリスティはショックを受ける。こうして彼の四面楚歌の状況は常に不安定に揺れる手持ちカメラで捉えられ、彼の絶望的心理が加速度的に増すのが視覚的に表現される。

街の古いドームが見え、鳩が飛び交う下宿先の古いテラスで、彼はもぬけの殻となっている。私はずいぶん素敵なテラスだなあ、ブカレストの旧市街だろうかなどと思って見ていると、彼はふらふら歩いて壁から乗り出して飛び降りる。字幕がモデルとなった実在の検事クリスチャン・パナイトが29歳で自殺したことを告げ、その後彼の上司や政府高官が次々と起訴され、何人かに有罪判決が下されたことを我々は知ることになる。そして、この撮影がおこなわれたテラスこそ実際に自殺した場所だったのだ。

最後の字幕によれば、1989年の体制転換後も、体制転換以前と同じ人たちが秘密警察を牛耳っていたが、パナイトの死後いくつか存在した秘密警察組織が解体されたそうだ。似たような話はどの旧社会主義国にもあるだろう。例えば私が当コラム(8)で紹介したブルガリアの『カメレオンの色』(2013)でも、体制転換後もそのまま権力の座に居座る人々が登場した。しかし風刺喜劇である『カメレオンの色』に比べると『なぜ自分が?』はユーモアの要素がないだけに悲壮である。

ベルリン映画祭でのインタビューによれば、ジウルジウ監督は実際に起こった汚職事件を基にした本作を、政治的圧力を避けて秘密裏に撮影をしたが、この映画はフィクションとして登場人物の名前も替え、事実にこだわらずに自分が一番映画として訴えたかったことを追求したと述べている。クリスティを演ずるオプレアは映画では新人ながら舞台俳優としてはキャリアがあり、この役は最初から彼と決めていたそうだ。オプレアはボクサーのように頑丈な身体なのだが、生真面目な感じのハンサムで、職務に忠実で融通が利かないが、私生活では機会あれば複数の女性とも躊躇なく性関係を持つ若き検察官の役にぴったりだ。

現代生活の不安

『階下の部屋 One Floor Below/Un egaj mai jos』(2015)はラドウ・ムンテア ン監督の不思議な現代劇で、ルーマニア・フランス・ドイツ・スウエーデンの合作。

ン監督の不思議な現代劇で、ルーマニア・フランス・ドイツ・スウエーデンの合作。

映画は犬を公園で訓練する中年男性サドウ(テオドール・コルバン)の場面から始まる。そしてブカレストの役所で、車の登録の仕事をする彼の姿が紹介される。

犬の散歩からアパートへ戻った彼は、自宅への階段を上る途中に2階の部屋から若い男女の争う声を聞きつけ、思わず扉に耳をつけてしまう。その扉から出てきた若い男を避けるようにサドウは自宅に入る。家族は彼と一緒にビジネスを営む妻と、10歳ぐらいの息子マテイである。

ほどなく、2階の若い女性が死体で見つかり、サドウの家に警察から聞き込みに来るが、彼はなぜか若い男のことを黙っている。すると、なんとその男ヴァリ(イウリアン・ポステルニク)は同じ建物の階下に住んでいて、マテイとも顔見知りのようだ。不安から挨拶も交わさないサドウに、ヴァリは車の登録名を個人から会社に変える仕事を頼む。断ることもできずサドウは引き受けるが、妻やマテイにコンピュータのことを教え、親しげに家に入り込んでいるヴァリを見てサドウは驚愕する。

主人公サドウの不安の増幅がこの映画のテーマであるが、最後には何も解決しない。ヴァリに「どうして自分のことを警察に言わなかったのか」と突然言いだされて答えられないサドウだが、ヴァリから「盗み聞きをしていたからだろう」と言われて飛びかかる。しかし、だからと言って何かが明らかになるわけではない。ヴァリとの喧嘩で怪我をした理由も妻に言えないサドウなのだ。

上映の後、アメリカ人ライターが「この最後がわからない」と首をかしげていたが、この映画の趣旨はサドウの不安を描くことで、サドウがパラノイアなのかヴァリが本当に危険なのかはわからないまま、観客の想像力に任されている。

1990年代の混乱

今回の映画祭では、ミルチャ・ダネリウツ監督特集があった。ダネリウツは1943年、現在ウクライナ領となっているホテイン生まれ。現在まで長編が17作あり、そのうち1作を除いて脚本も書いている。舞台の演出家、俳優、小説家としても活躍している。

私がこの監督の名前を記憶に留めたのは、1988年のニューヨーク映画祭で『ヤコブJacob/Iacob』(1988)を見た時である。冬のトランシルヴァニアの金鉱が舞台で、景気も悪ければ士気も上がらずすべてが裏ぶれて暗い。炭鉱夫のヤコブは腐敗に満ちた周囲と軋轢を起こす。クリスマス休暇の前に、面倒な山道を下らずに仕事用のリフトに乗って帰ろうとするが、彼が乗っていることを知らず休暇前なのでいつもより早く帰ろうとした職員によってリフトが止められしまい、ヤコブは空中においてきぼりになる。休暇前で周囲には誰もいない。助けを求める彼の声が周囲の雪山にむなしく響く。寒さで縮こまるこの男を夕闇が包み始めるところで映画が終わる。人っ子一人いない山の中に置き去りにされたヤコブの恐怖のイメージがあまりに強烈で、27年たった今でもその怖さが忘れられないくらいだ。

そこで、今回の映画祭のオープニングに上映された同監督の『夫婦の寝床 (Intimate Bed /Patul conjugal)』(1993)を大いに期待した。その期待が大きす ぎたせいか、私にはいまいちのれない作品であった。チャウシェスク独裁政権が倒れて間もないルーマニア社会の混乱を描くテーマといえよう。小学生の息子二人と狭いアパートに住むヴァシレ(ゲオルゲ・デイニカ)は朝、妻のカロリナから妊娠を告げられて飛び上がる。チャウシェスク時代に堕胎は犯罪とされていたが、今は違う。でも費用がかかりそうだ。彼は不機嫌で、子供達に八つ当たりをする。こんなに生活がひどいのは「チェウシェスク時代がよかったと思わせる陰謀だ

と独り言を言っているのは、当時のルーマニア庶民の感情を代弁しているのかもしれない。

ぎたせいか、私にはいまいちのれない作品であった。チャウシェスク独裁政権が倒れて間もないルーマニア社会の混乱を描くテーマといえよう。小学生の息子二人と狭いアパートに住むヴァシレ(ゲオルゲ・デイニカ)は朝、妻のカロリナから妊娠を告げられて飛び上がる。チャウシェスク時代に堕胎は犯罪とされていたが、今は違う。でも費用がかかりそうだ。彼は不機嫌で、子供達に八つ当たりをする。こんなに生活がひどいのは「チェウシェスク時代がよかったと思わせる陰謀だ

と独り言を言っているのは、当時のルーマニア庶民の感情を代弁しているのかもしれない。

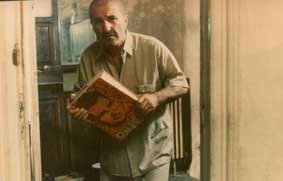

彼の職場は古びた映画館で、客はほとんどいない。オフィスで切符売りの若いステラと情事を楽しみ、守衛と軽口をたたいているうちに、赤字の映画館が競売に出されると聞く。オフィスの引き出しに知らないうちに札束が入っていたり、スクリーンの裏で首つりをした客がいて警察が来たり、本作はドタバタ喜劇の様相を帯びてくる。「ルーマニアの未来」と題された厚いチャウシェスクの著作は独裁時代に国民全員が強制的に買わされたが、独裁が倒れた時に多くの人たちは怒りのあまりその本を燃やしてしまい、今は貴重本となって価値があがっている。ヴァシレがたまたまオフィスに持っていたこの本を皆が狙うなど、ルーマニアの最近の歴史に対する風刺も効いている。また外国人の私にはわからないルーマニア特有の事情に対する当てこすりや皮肉が多くありそうだ。例えばたびたびヘリコプターが空を飛び交うのを見る人々の場面は、独裁政権が倒れた時にヘリコプターで脱出を図ったチャウシェスク夫婦を思い起こす装置であろうか。

夫の無責任と無関心にしびれを切らしたカロリナは夫の愛人ステラと組んでポルノ映画を撮影し、お腹の中の赤ん坊を売る計画を思いつくというように、次第に本作はどんどん羽目をはずしていく。そのポルノ映画も政治的意味合いが濃い内容となってしまっている。独裁時代にヒロインと関係を持った反体制運動家が秘密警察に逮捕され、ヒロインを取り調べに来た秘密警察の男にヒロインが恋をしてしまうという設定で、風刺とドタバタの混乱の中でヴァシリが右往左往する。

こうして狂騒曲的展開をする本作は、10周年のルーマニア映画祭のオープニングとして、ルーマニア映画人にとって大きな意味があるに違いない。

『クルーズ』のすごさ

ダネリウツの作品の中では『クルーズ(The Cruise/Croaziera)』(1981)を見逃さないようにと映画祭の人から助言を受けていたが、この作品はさすがに見応え あった。共産党時代、詩の朗読やチェスなどの競技で優勝した若者たちに対してのご褒美として、彼らを一堂に集めて船でダニューブ川を渡る研修旅行のようなものがあったことから、それを素材に集団心理や権力の構造を解き明かす映画にしている。船は沿岸のところどころで停泊して、文化施設や工場や農場を訪問して若者が作業の手伝いをボランテイアとして行うことを繰り返していく。航海中、若者たちは母船を追ってボートに分乗しボート競技をしていくので、とても休む暇などない。しかも団長は心が狭く抑圧的な権力者なので、皆が楽しくゲームに興じていると猛烈な勢いで雷を落とし、荒れ狂って同僚を告発する。一方でこの男は人並みに好色で、若くてきれいな女性には目がない。最後には団長の妻までが彼に造反するが、いかにこの旅が有意義であったかた強調される公式報告書のナレーションで映画は終わる。

あった。共産党時代、詩の朗読やチェスなどの競技で優勝した若者たちに対してのご褒美として、彼らを一堂に集めて船でダニューブ川を渡る研修旅行のようなものがあったことから、それを素材に集団心理や権力の構造を解き明かす映画にしている。船は沿岸のところどころで停泊して、文化施設や工場や農場を訪問して若者が作業の手伝いをボランテイアとして行うことを繰り返していく。航海中、若者たちは母船を追ってボートに分乗しボート競技をしていくので、とても休む暇などない。しかも団長は心が狭く抑圧的な権力者なので、皆が楽しくゲームに興じていると猛烈な勢いで雷を落とし、荒れ狂って同僚を告発する。一方でこの男は人並みに好色で、若くてきれいな女性には目がない。最後には団長の妻までが彼に造反するが、いかにこの旅が有意義であったかた強調される公式報告書のナレーションで映画は終わる。

全編を通して甘い流行歌が矢野顕子のような声で流され続けるのだが、それに反して画面では雨の中でもボートを漕いだり、過酷な運動を強要される若者たちのイメージが展開している。相対立する視覚と聴覚の要素がぶつかり合う見事な対位法によって、この旅の本質を次第に明らかにしていく。

閉ざされた船という空間の中で、人々のフラストレーションは溜まり、複数の登場人物の人間関係がさまざまに形を変えながら展開していく。この作品は映画祭プログラムに「ルーマニア映画史上もっともロバート・アルトマン的である」と書いてあったが、確かに、時には可笑しく時には悲しい、あまりに人間的な群像の描写はアルトマンを彷彿させる。しかし明らかに理不尽な権力者に対し、恐怖感から誰も抵抗できないという集団の心理的構造が、まざまざと浮かび上がり恐ろしい。

上映の前に壇上に現れたダネリウツ監督は渋い銀髪の紳士である。彼は、権力を批判するこの映画の真髄がわからないように努力して書いた脚本が、うまく事前検 閲を通ってしまったと、語って会場の笑いを誘った。それ幸いと撮影を始めたが、船の中は蒸し暑くて蚊が多くとても過酷な現場で、心底からこの映画を作りたいと思っているスタッフしか船上に残らず、残りの人々は岸で寝起きしていたので、肝心な場面は邪魔が入らずに撮ることができたそうだ。そして完成した映画は奇跡的に1年ぐらい上映されていたが、映画の中の団長夫妻はチェウシェスク夫妻をおちょくったものだと政府にご注進した人がいて、即座に上映禁止となってしまった。まあそれも全く見当違いのことでもないが、と監督は言って場内はまた爆笑となった。

閲を通ってしまったと、語って会場の笑いを誘った。それ幸いと撮影を始めたが、船の中は蒸し暑くて蚊が多くとても過酷な現場で、心底からこの映画を作りたいと思っているスタッフしか船上に残らず、残りの人々は岸で寝起きしていたので、肝心な場面は邪魔が入らずに撮ることができたそうだ。そして完成した映画は奇跡的に1年ぐらい上映されていたが、映画の中の団長夫妻はチェウシェスク夫妻をおちょくったものだと政府にご注進した人がいて、即座に上映禁止となってしまった。まあそれも全く見当違いのことでもないが、と監督は言って場内はまた爆笑となった。

ドキュメンタリー2作

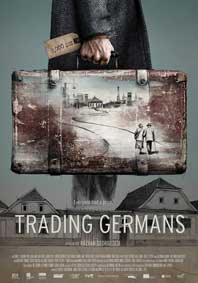

今回は2つのドキュメンタリーが興味深かった。共産党時代のルーマニア政府が現金と引き換えに、ドイツ系住民をドイツに、ユダヤ系住民をイスラエルに移住させる許可を秘密裏に与えた史実をそれぞれに描いたものである。ドイツ系でもユダヤ系でもない40代の映画作家が、当事者へのインタビューや機密書類を基に自国の過去の歴史の汚点に取り組んでいる。

『ドイツ人の取引 Trading Germans/Pasaport de Germania』はラズヴァン・ゲオルゲスク監督の作品。撮影のアレクサンドル・ソロモンは映画監督として 数本の作品があり、映画の紹介をした製作者のアダ・ソロモンと夫婦である。映画はトランシルヴァニア地方に12世紀に移住したドイツ系住民たちが植えたという樫の木を捕える空中撮影から始まる。12世紀といえば日本は鎌倉から室町時代である。800年以上も前から先祖が住んでいた場所はまさに彼らにとっての故郷であろう。インンタビューされていたドイツ系住民たちがさかんに「故郷」を意味する「ハイマール Heimat」と言っていたが、先祖代々住みつき生まれ育った土地を捨て、いくら祖先の出生地とはいえドイツへ移住した人々がどんなに複雑な気持ちであったことが想像される。

数本の作品があり、映画の紹介をした製作者のアダ・ソロモンと夫婦である。映画はトランシルヴァニア地方に12世紀に移住したドイツ系住民たちが植えたという樫の木を捕える空中撮影から始まる。12世紀といえば日本は鎌倉から室町時代である。800年以上も前から先祖が住んでいた場所はまさに彼らにとっての故郷であろう。インンタビューされていたドイツ系住民たちがさかんに「故郷」を意味する「ハイマール Heimat」と言っていたが、先祖代々住みつき生まれ育った土地を捨て、いくら祖先の出生地とはいえドイツへ移住した人々がどんなに複雑な気持ちであったことが想像される。

ドイツ系住民がドイツへ戻りたかった理由は、思想的自由のない共産党支配下のルーマニアを逃れ、経済的にも文化的にも活気のあるドイツへ行きたいということ だった。またルーマニアは旧社会主義国の中で例外的に国内の少数民族のハンガリー系住民やドイツ系住民に自国言語の学校の運営を許していたので、ルーマニアのドイツ系住民はドイツ語ができるという強味があったという。ドイツ政府がドイツ系住民を引き受けるということには、人道的見地からだけでなく海外で育った彼らの持つ技術や知識を得たいという文化的経済的見地からだったそうだ。ルーマニア政府としては現金をもらえば結構ということだったらしい。そして第二次世界大戦後の冷戦時代に、23万人近くのドイツ系住民がルーマニアからドイツに移住した。

だった。またルーマニアは旧社会主義国の中で例外的に国内の少数民族のハンガリー系住民やドイツ系住民に自国言語の学校の運営を許していたので、ルーマニアのドイツ系住民はドイツ語ができるという強味があったという。ドイツ政府がドイツ系住民を引き受けるということには、人道的見地からだけでなく海外で育った彼らの持つ技術や知識を得たいという文化的経済的見地からだったそうだ。ルーマニア政府としては現金をもらえば結構ということだったらしい。そして第二次世界大戦後の冷戦時代に、23万人近くのドイツ系住民がルーマニアからドイツに移住した。

ドイツ政府とルーマニア政府は秘密裏にこのプログラムを進め、交渉役だったドイツ側とルーマニア側の両方の担当者がインタビューに応じている。ドイツ側の担当者は、ドイツマルクの現金をアタッシュ・ケースいっぱいに詰めて手でそれを運び、ルーマニア側と人数の確認後に支払ったが、領収書などの正式な記録はなく、今は移住した人々の名前のリストのみが残っている。

ルーマニア政府は、専門的技術のあるドイツ系住民たちが移住してしまうことを憂慮し始め、今までルーマニア国家から無料で受けてきた教育費を払い戻すようにと彼らに言い出す。住民たちはドイツの親戚や友人から必死にお金を借り集めて警察署に持って行くが、腐敗した警官がなかなか応じてくれず、とうとう贈収賄罪でその警官が逮捕されたという話まで出てくる。彼らはドイツ政府がそれに加えてルーマニア政府に現金を払っていたことは知らなかったという。今その話を聞いて、一人当たり2千マルクから1万マルクだったというその値段に、「ずいぶん安く売られたものだ」とため息をつく人もいた。

次の『アリヤ・ダダ Aliyah Dada』はジャーナリストでトランシルヴァニア国際映画祭も運営するオアナ・ジウルジウの処女監督作。オアナの製作した映画は夫 のトウドル・ジウルジウ監督による前述の『カタツムリと人間と』や『なぜ自分が?』のほか数本ある。ユダヤ系ルーマニア人のトリスタン・ツアラとマルセル・ヤンコが起こした国際的前衛芸術運動ダダイズムに敬意を表して、写真を切り抜いて貼り付けるダダ風コラージュのかたちをとった視覚デザインを重ねながら、監督がナレーションを担当、イスラエルに移住した人々へのインタビューをはさみながらルーマニアのユダヤ系住民の歴史を綴っている。あまりに情報が多くて、私は英語字幕を読み切れなかったが、会場のルーアニア人以外の観客も同じ思いをしたという発言があり、監督は英語版映画も作ったと言っていた。

のトウドル・ジウルジウ監督による前述の『カタツムリと人間と』や『なぜ自分が?』のほか数本ある。ユダヤ系ルーマニア人のトリスタン・ツアラとマルセル・ヤンコが起こした国際的前衛芸術運動ダダイズムに敬意を表して、写真を切り抜いて貼り付けるダダ風コラージュのかたちをとった視覚デザインを重ねながら、監督がナレーションを担当、イスラエルに移住した人々へのインタビューをはさみながらルーマニアのユダヤ系住民の歴史を綴っている。あまりに情報が多くて、私は英語字幕を読み切れなかったが、会場のルーアニア人以外の観客も同じ思いをしたという発言があり、監督は英語版映画も作ったと言っていた。

「ダダ」とは、「イエス」を意味するルーマニア語の「ダ」を重ねたものである。ナンセンスな遊び心と諧謔精神が、深刻な題材でもある本作にあふれて、時々会 場の笑いを引き起こしていた。しかしナチス・ドイツや超国家主義の台頭とともに、ルーマニアでも反ユダヤ主義が吹き荒れ、ユダヤ人虐殺が各地で始まる。私は以前のルーマニア映画祭でモルドバの文化都市ヤシで起こったユダヤ人虐殺についての映画『グルーバーの旅 Gruber’s Journey/Calatoria lui Gruber』(2008、ラドウ・ガブレア監督)を見たが、本作では奇跡的にその虐殺現場を生き残った当時18歳の男性の証言もあった。また、最近森の中が掘り起こされ、30名ぐらいのユダヤ系住民が埋められている現場が発見されたが、それは第二次世界大戦中にドイツ兵ではなくルーマニアの住民によって銃殺された人々で、戦後半世紀以上も隠されてきた事実だそうだ。同様なことはポーランドでも起こったことを私は映画で見ている(当コラム(12)を参照)。

場の笑いを引き起こしていた。しかしナチス・ドイツや超国家主義の台頭とともに、ルーマニアでも反ユダヤ主義が吹き荒れ、ユダヤ人虐殺が各地で始まる。私は以前のルーマニア映画祭でモルドバの文化都市ヤシで起こったユダヤ人虐殺についての映画『グルーバーの旅 Gruber’s Journey/Calatoria lui Gruber』(2008、ラドウ・ガブレア監督)を見たが、本作では奇跡的にその虐殺現場を生き残った当時18歳の男性の証言もあった。また、最近森の中が掘り起こされ、30名ぐらいのユダヤ系住民が埋められている現場が発見されたが、それは第二次世界大戦中にドイツ兵ではなくルーマニアの住民によって銃殺された人々で、戦後半世紀以上も隠されてきた事実だそうだ。同様なことはポーランドでも起こったことを私は映画で見ている(当コラム(12)を参照)。

第二次世界大戦前からルーマニアよりイスラエルに渡ったユダヤ系住民もいるが、新しいイスラエルの地で以前からいる住民に歓迎されず苦労したという証言もある。そしてナチス・ドイツの影響下にあったルーマニア右翼政権に対するユダヤ系の運動家のシオニズム運動は、非合法の共産党系レジスタンス運動と連携していたので、ナチス・ドイツ崩壊後共産党政権からイスラエル移住の許可をもらった人々もいる。しかし、次第にルーマニア政府にお金を払わなければ移住は許可されなくなった。

この2作のように、今まで隠されていた国際的な歴史を映画で掘り起こす試みは、日本の若い作家にもぜひ取り組んで欲しいと思った。