1980年代は、ユーゴ映画にとってどのような時代だったのだろうか? これを検証する3本の映画上映を6月に東京大学駒場キャンパスで行った(ユーゴ映画上映委員会主催「シネマ・ユーゴ 1980年代の悲喜劇映画」)。今回はその報告をしたい。

この時代は、日本でも公開されたスロボダン・シヤン監督の2作目の作品『歌っているのはだれ?』(80)とエミール・クストリツァ監督の処女作『ドリー・ベルを憶えてる?』(81)のような、海外でも高く評価された作品で幕を開けた。その後我々が目撃したように、クストリツァは『パパは、出張中!』(85)や『アンダーグラウンド』(95)で世界でもトップクラスの監督の一人となり、ユーゴという国の存在を世界の映画ファンに知らしめたのである。シヤンもまた「評価の高い」映画を作り続けた。

『ドリー・ベルを憶えてる?』

1954年にサラエボで生まれたクストリツァは、国内ばかりか欧州各地からの留学生も多いチェコの映画大学(FAMU)で学んだが、ユーゴの高名な監督の 中ではゴラン・パスカリェヴィチ、ロルダン・ザフラノヴィチ、ライコ・グルリチのように同じくFAMUで学んだ監督が何人かいる。ボスニアの作家で詩人のアブドゥラフ・シドランと共同で脚本を書いた『ドリー・ベルを憶えてる?』は、クストリツァの故郷ボスニアの1960年代初頭を舞台にしている。主人公はムスリムの十代の少年ディノである。彼の父親との関係や、地方のギャングのガールフレンド(その名が「ドリー・ベル」と呼ばれている)との初恋を描くほろ苦い青春ドラマである。

中ではゴラン・パスカリェヴィチ、ロルダン・ザフラノヴィチ、ライコ・グルリチのように同じくFAMUで学んだ監督が何人かいる。ボスニアの作家で詩人のアブドゥラフ・シドランと共同で脚本を書いた『ドリー・ベルを憶えてる?』は、クストリツァの故郷ボスニアの1960年代初頭を舞台にしている。主人公はムスリムの十代の少年ディノである。彼の父親との関係や、地方のギャングのガールフレンド(その名が「ドリー・ベル」と呼ばれている)との初恋を描くほろ苦い青春ドラマである。

舞台はサラエボ郊外の町で、若者たちは西欧のポップ音楽に憧れている。映画の冒頭、小規模なサーカスのような演芸がうっすらとした闇の中で進む中、ディノは野外にしつらえられた電柱に耳を押し付けている。その電柱の上にくくられた拡声器から、イタリアのポップ歌謡曲『4500回のキス』が流れ、彼はその歌詞をイタリア語で繰り返し口ずさんでいる。イタリアに代表される西欧への憧れが、映画を通じて映像に刻まれていく。

旧ユーゴはイタリアと国境を接し、イタリアは旧ユーゴの人々にとって最も地理的に近く、しかし心理的には遠いヨーロッパであったのだ。

若者たちが不良になることを防止するという意味で、町の文化会館の役人が、文化予算から楽器を買い、コミュニティーの若者をリクルートしてバンドを結成することを提唱する。眼鏡をかけたこの役人がお役所仕事一辺倒ではなく、人間味にあふれているのだ。ディノにチェスを教えたり、少年たちの父親的役割も果たしている。

ディノのグループの青年たちの中には少年にしか見えない男の子もいるが、その数人がバンドを結成する。彼らはバルカン民謡のような曲目も演奏させられるが、ディノがやりたいのは『4500回のキス』のような生粋の西欧ポップである。彼とその友人は演奏するロックンロールのリズムに酔いしれる。ディノはで文化会館で上映されるイタリアの『ヨーロッパの夜』(60)という映画にも夢中になる。この映画は着飾り洗練された男女が集うナイトクラブのジャズの演奏やストリップなどのナイトライフを見せるものだ。

ディノはこの映画に出てくるストリッパーに心を奪われる。彼女の名前もドリー・ベルなのだ。「ドリー・ベル」とはイタリアの名前でもない。イタリアのストリッパーがイタリアよりも高級感のある英国風の名前を名乗っていて、それをさらにボスニアの辺境の地のストリッパーが名乗るわけである。

“ヨーロッパ”に憧れるバルカンの若者にとって、自分たちは“ヨーロッパ”という認識はないのだろう。しかもディノが住むのは、かろうじて「都会」とも言えるサラエボの街中でもない。

ディノの家族生活もほほえましく描かれる。威張っている兄、自転車に夢中な10歳ぐらいの弟、6歳ぐらいの妹に優しい母。酒を飲んで帰ってきた父が慎ましい 暮らしの家に帰ってくると、子供たちは緊張する。この映画の解説をしたバルカン史の専門家である東京大学名誉教授の柴宣弘氏は、父がマネージャーをしている「エクスプレス」というセルフサービスのレストランが懐かしかったし、帰宅すると半ば酔ったまま子供たちを召集して、三男に議事録を書かせながら会議形式で話を進めていく父の姿が興味深いと指摘したが、戦後ユーゴの政治体制が家庭にも持ち込まれているのは興味深い。クストリツァはそれをユーモアで包んで暖かく描く。

暮らしの家に帰ってくると、子供たちは緊張する。この映画の解説をしたバルカン史の専門家である東京大学名誉教授の柴宣弘氏は、父がマネージャーをしている「エクスプレス」というセルフサービスのレストランが懐かしかったし、帰宅すると半ば酔ったまま子供たちを召集して、三男に議事録を書かせながら会議形式で話を進めていく父の姿が興味深いと指摘したが、戦後ユーゴの政治体制が家庭にも持ち込まれているのは興味深い。クストリツァはそれをユーモアで包んで暖かく描く。

家は2部屋ぐらいしかないので、ディノは家から出て近くにある鳩小屋に住み、その片隅でウサギを飼っている。動物と心を通わせるティーンエイジャーの独特の孤独感が伝わってくるが、彼は温かい家族から孤立しているわけでもない。そこに彼は土地のギャングに言われるまま、そのギャングのガールフレンドを家族にも内緒でこっそりかくまい、彼女と恋に陥るのだ。しかし父はそれをみつけて、ディノは大人になったなあと半ば嬉しそうに、しかし他の家族には秘密で励ますのだ。

彼の父が病死した時、母や叔母はムスリムの風習に従って死体をベッドから降ろし、聖都メッカに向けて床に置く。そこへ現れた叔父は、父が新生ユーゴスラヴィアの共産主義者だったとして因習を無視するように言い渡す。こうして死体は再びベッドに上げられる。その時代のバルカンの小さな町の人々がどのように西欧文化を受け入れ、政治的変化の下で過ごしていたかを、クストリツァはここでもユーモアを交えて描いている。

この作品がユーゴで発表されると、すごい新人が現れたとユーゴ映画界は興奮に包まれ、ベテランを抑えてその年のアカデミー賞外国語映画賞のユーゴ出品作に選ばれた。映画全体をやわらかく包む感触は、ユーゴ映画にそれまでなかったのかもしれない。クストリツァが学んだチェコで1960年代めざましく出てきたミロシュ・フォアマン(チェコでは「フォルマン」)などの「チェコ派」の鋭い風刺にみちたユーモアとも一味違う。もっとおっとりして、なごやかなのだ。

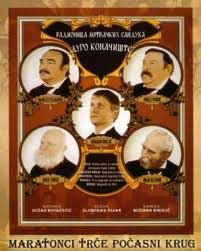

『マラソン家族』

『マラソン家族』(82)は、シヤンの3作目である。1941年にベオグラードに生まれたシヤンは、ベオグラードの映画大学で学んだ。彼の前作「歌ってい るのはだれ?」は、1941年の4月5日夜にベオグラード行きのバスに乗り合わせた一群の人々を描く。紆余曲折の後バスがやっとベオグラードに着いた時に、ドイツ軍の爆撃が始まるのである。ジプシー音楽家たちがギリシャ劇のコロスのように要所要所に流れてきて登場人物の動きを促し、風刺がたっぷりきいた喜劇的要素があるこの作品は、岩波ホールで上映されて日本でも評判になった。ドゥシャン・コヴァチェヴィチが脚本を書いたこの作品は国内外で大ヒットし、シヤン監督とコヴァチェヴィチが再び組んだのがこの『マラソン家族』である。1983年に書いた彼の評判の戯曲をシヤンが映画化した。コヴァチェヴチはその後『アンダーグラウンド』の脚本も書いている。

るのはだれ?」は、1941年の4月5日夜にベオグラード行きのバスに乗り合わせた一群の人々を描く。紆余曲折の後バスがやっとベオグラードに着いた時に、ドイツ軍の爆撃が始まるのである。ジプシー音楽家たちがギリシャ劇のコロスのように要所要所に流れてきて登場人物の動きを促し、風刺がたっぷりきいた喜劇的要素があるこの作品は、岩波ホールで上映されて日本でも評判になった。ドゥシャン・コヴァチェヴィチが脚本を書いたこの作品は国内外で大ヒットし、シヤン監督とコヴァチェヴィチが再び組んだのがこの『マラソン家族』である。1983年に書いた彼の評判の戯曲をシヤンが映画化した。コヴァチェヴチはその後『アンダーグラウンド』の脚本も書いている。

『マラソン家族』は、1930年代セルビアの小さな町に住む6世帯が同居する葬儀屋一家を描いている。彼等は土地のギャングと結託して、棺桶をリサイクルして何度も客に売りつけたりする怪しい商売をしている。その一家の150歳の長老が死ぬと、子孫たちの間で遺産争いが起こるが、一番若い息子ミルコはギャングのボスの娘に恋している。このブラック・コメディでは、ダニロ(バタ)・ストイコヴィチやパヴレ・ヴイシチなどユーゴ映画でおなじみの芸達者な役者が多く登場し、ドタバタ喜劇を展開する。

ギャングのボスの娘はポルノ映画の女優になることを夢見ているが、それはグスタフ・マハティ監督、ヘディ・キースラー(彼女は後にハリウッドへ渡り、妖艶女優として知られるヘディ・ラマーとなる)主演のチェコ映画『春の調べ』(33)に感化されたためである。この映画はヘディの恍惚とした表情や、全裸で川辺を走り川で泳ぐ場面が公開当時大センセーションを巻き起こし、日本で1935年に公開された時にはそのような場面は検閲で削除された。

このほかにも『マラソン家族』では、映画史への言及が見られる。車椅子のお祖父さんは言葉が喋れず警笛を鳴らすが、それはマルクス兄弟のハーポ・マルクスを喚起するし、映画最後の銃撃戦は、ギャング映画ではおなじみのものである。ミルコは最初は気弱で頼りない男なのだが、後半豹変するところはホラー映画風で、この変わり方どこかで見たとずっと考えていた。そしてひらめいたのは、多分ジャック・ニコルソン演ずる作家がホテルで缶詰になって執筆に苦心しているうちに獰猛な狂人に変化していくスタンリー・キューブリック監督の『シャイニング』(80)や、ダスティン・ホフマン演ずる大人しい学者が強盗に襲われて突然凶暴になるサム・ペキンパー監督の『わらの犬』(71)の雰囲気なのだ。シヤン監督は映画史に精通する映画ファンらしいので、そのようなイメージが念頭にパロディ精神もあったのかもしれない。

この映画の解説をしたリュブリャナ大学教授で今年は筑波大学にいるアンドレイ・ベケッシュ教授によれば、映画の冒頭に出て来るセルビア王アレクサンダル一世 の1934年の葬儀の記録映画は、この映画を1982年公開当時ユーゴで見る観客に、当然少し前に起こった映画の中で描かれる葬儀よりも立派なチトー大統領の1980年の葬儀を思い起こさせるという。そしてなぜこの葬儀屋一家の当主が150歳なのかと思いをめぐらせて見ると、映画が作られた1982年の150年前は、セルビアがオスマン帝国の長きに渡る統治に対して自治を認めさせたセルビア史では重要な時期となるそうだ。

の1934年の葬儀の記録映画は、この映画を1982年公開当時ユーゴで見る観客に、当然少し前に起こった映画の中で描かれる葬儀よりも立派なチトー大統領の1980年の葬儀を思い起こさせるという。そしてなぜこの葬儀屋一家の当主が150歳なのかと思いをめぐらせて見ると、映画が作られた1982年の150年前は、セルビアがオスマン帝国の長きに渡る統治に対して自治を認めさせたセルビア史では重要な時期となるそうだ。

また映画ではそれまで土葬が主流だったその地で、葬儀屋が電気炉で死体を火葬するという設定で、それをめぐるブラック・ユーモア的ギャグも続出する。ベケッシュ教授によれば、映画で描かれるいかに能率よく死体を焼却するかという点が、第二次世界大戦中のナチスの強制収容所を欧州の観客に想起させるそうだ。ベケッシュ教授の父親が強制収容所からの生存者なので、死体の焼却を数多く見て、自分が死ぬときは火葬されたくないと遺言を残したそうだ。ベケッシュ教授の母親はそのような体験がないので、土葬でもよいとのことだったそうだ。映画の上映後に観客とこの点についての討論が始まった時、セルビアやボスニア出身者は元来それらの土地では土葬が普通であったが、最近は土地不足で火葬が多くなったと語っていた。

『マラソン家族』にはこうしてユーゴの観客には想起させるいろいろな記号や象徴が散りばめられているようだが、それを知らない外国の観客にも楽しめるサビのきいた喜劇である。

この映画の題名のマラソンとは、そのような目まぐるしい速度で映画が展開するという意味だと思われる。

パパは社会主義者の地主

スロヴェニアのマチアス・クロプチッチ監督(1934-2007)の『パパは社会主義者の地主』(87)にはドタバタの要素はないが、人間の欲や弱点を風刺 するスタイルでは『マラソン家族』と共通するものがある。これはスロヴェニアで著名な劇作家トネ・パルトリチの1983年の戯曲を映画化したもので、子供の視点からいろいろな出来事が描かれている。パルトリチは多くの戯曲や散文を書き、1990年から2004年までスロヴェニアの国会議員でもあった。

するスタイルでは『マラソン家族』と共通するものがある。これはスロヴェニアで著名な劇作家トネ・パルトリチの1983年の戯曲を映画化したもので、子供の視点からいろいろな出来事が描かれている。パルトリチは多くの戯曲や散文を書き、1990年から2004年までスロヴェニアの国会議員でもあった。

この映画を解説した東京外国語大学講師のイェリサヴァ・ドヴォシェック=セスナ先生によれば、第二次世界大戦直後、ソ連に習って農村の集団農場化を進めた「過渡期」というユーゴの特異な時代を描いている。舞台は美しい山の中、主人公の少年の父は戦時中ドイツ軍に召集されたまま戻ってきていない。母は地主の畑で働き、地主から給金ではなく一部屋の貧しい小屋とパンとミルクをもらっている。父がようやく帰ってくるが、ドイツ軍から脱走してソ連の赤軍に参加していた。その縁で父は戦後の村では特権を得ることができるが、それも1948年にチトーがスターリンと袂を分かつまでである。

少年の両親は地主や教会が持つ土地の解放に喜び、土地の測量を綿密に行う。父は次第に自分が新たに得た土地に対する執着が激しくなり、隣人の土地との境界線にある果樹の収穫をめぐって争ったりする。そして自分はまさに「社会主義者の地主」だと少年に言う。

この映画の題名は、「僕のパパは社会主義者の地主だと言いました」などと書く少年の作文から来ている。子供は何を人の前で言ってよいのか、言ってはいけないのかの判断ができないで、周囲の大人の言うことを繰り返してしまうので、物議を引き起こすことになる。無垢な子供の視点で見た大人の世界がいかに腐敗し偽善的であるか露にするという構造であるが、政治に翻弄される人々が描かれる場面はおかしいながらも恐怖政治の実態を見る怖い場面でもある。

そして『ドリー・ベルを憶えてる?』でムスリムと共産主義の衝突を垣間見ることができたように、この映画でも宗教と政治の衝突はキリスト教教会の運命を通じ て描かれる。少年の父親は教会からもらったマリア像を身につけていたおかげで戦争を生き延びたと信じているが、戦後社会の建前では教会を否定しなければならない。しかし神父からの圧力でお礼のための巡礼に行く必要を痛感し、妻を代わりに行かせる。映画はここで笑いをとり、政治体制が変わっても人々は宗教への信仰を日常生活から簡単に消せない実態をさりげなく表現する。

て描かれる。少年の父親は教会からもらったマリア像を身につけていたおかげで戦争を生き延びたと信じているが、戦後社会の建前では教会を否定しなければならない。しかし神父からの圧力でお礼のための巡礼に行く必要を痛感し、妻を代わりに行かせる。映画はここで笑いをとり、政治体制が変わっても人々は宗教への信仰を日常生活から簡単に消せない実態をさりげなく表現する。

政治体制が小刻みに変わるごとに、人々はその影響を受け、振り回される。父は嘆くが、母は落ち着いている。彼女はどんな政治も信用していないからである。女性は結構腰が据わっているなと思わせられた。

この作品は戯曲を基にしているだけあって、しっかりとした台詞と緻密な構成で見る者をうならせる。ベケッシュ教授によれば、1980年代までには旧ユーゴを構成する北部の共和国であるスロヴェニアとクロアチアでは、ユーゴ共産党の過去の過ちを認めてこのような映画も作られたが、セルビアではスロボダン・ミロシェヴィッチ大統領に代表されるナショナリズムの方向へと向かった。そこでセルビアとは相容れないと信じたスロヴェニアが1991年にいち早く独立し、マケドニア、クロアチアもそれに引き続いて独立し、ユーゴ崩壊へと進んだ。

そのセルビアのシヤン監督の『マラソン家族』を見たブルガリア人の観客は、「同時代のブルガリアでこのような風刺や批判精神に満ちた映画を作ることは考えられなかった」と感想を述べた。1980年代前半には旧ユーゴのセルビア共和国でも、まだ自由な雰囲気が残っていたのだ。シヤンの略歴を見ると、1988年を最後に2003年まで映画を作っていない。その理由は不明だが、次第に彼の得意とする風刺ドタバタ喜劇が当局の忌諱に触れ、作りづらくなったのかもしれない。

現在の日本の漫画やTVドラマを基にしたうすっぺらで軽薄な映画ばかり見せられていた観客は、『パパは社会主義者の地主』や『マラソン家族』の成熟さに感心していた。『ドリー・ベルを憶えている?』も、新鮮な若い監督による繊細な人間描写は手堅い。今回紹介した1980年代のユーゴ映画は、それぞれに内容が深かった。今回初めて旧ユーゴ映画を見たという観客が少なくなかったが、そうした観客も含め、見る者の琴線に触れるものであったと思う。