今年(2019)の東京国際映画祭では、毎年注目の東南アジアの映画を紹介する「国際交流基金アジアセンター presents CROSSCUT ASIAセクション の第6弾、「ファンタスティック! 東南アジア」に再び注目した。サイエンス・フィクションやホラーのジャンルである。

ファンタスティック! 東南アジア

世界の映画ファンの間で話題のフィリピンのラヴ・ディアス監督の新作『停止 (The Halt)』(19)は、上映時間が283分と相変わらず長いが、昨年本映画祭で上 映された『悪魔の季節 (Season of the Devil)』(当コラム(36)で紹介)ほどの衝撃がなかった。『停止』の舞台は2034年のマニラで、火山の噴火のため陽が差さなくなって常に暗い中で、人々がうごめいている。『停止』は未来の独裁国家の話で、独裁者が狂気を増していく様子、次第にその狂気から落伍する側近、最後に独裁者が名もない民衆に囲まれて殺されてしまい、彼の写真の大きな垂れ幕がストンと落ちてクルクル巻きにされて屋根代わりに使われるらしいということなど、どちらかと言うとありきたりな展開である。しかし、モノクロの画面に展開する人々の欲望や恐怖が、個性的に映像化されていた。常に人為的な照明がされ、明暗のはっきりした人工的なコントラストにより、尋常ではない独裁者の野望や狂気が鬼気迫る効果をあげている。「サイエンス・フィクションで、巨大予算を連想するのは間違いだ。狂気に走れば、お金なんていらないジャンルである。テクノロジーと科学は前進するが、人間性は変化をしない。未来を舞台にしたことで、この作品では登場人物やストーリーを語る方法をより自由に追求することが出来た」と監督は語る(「Screen International, October 2019, on 32nd Tokyo International Film Festival

、日本語訳は筆者)。その信条が果敢に実践されていた。

映された『悪魔の季節 (Season of the Devil)』(当コラム(36)で紹介)ほどの衝撃がなかった。『停止』の舞台は2034年のマニラで、火山の噴火のため陽が差さなくなって常に暗い中で、人々がうごめいている。『停止』は未来の独裁国家の話で、独裁者が狂気を増していく様子、次第にその狂気から落伍する側近、最後に独裁者が名もない民衆に囲まれて殺されてしまい、彼の写真の大きな垂れ幕がストンと落ちてクルクル巻きにされて屋根代わりに使われるらしいということなど、どちらかと言うとありきたりな展開である。しかし、モノクロの画面に展開する人々の欲望や恐怖が、個性的に映像化されていた。常に人為的な照明がされ、明暗のはっきりした人工的なコントラストにより、尋常ではない独裁者の野望や狂気が鬼気迫る効果をあげている。「サイエンス・フィクションで、巨大予算を連想するのは間違いだ。狂気に走れば、お金なんていらないジャンルである。テクノロジーと科学は前進するが、人間性は変化をしない。未来を舞台にしたことで、この作品では登場人物やストーリーを語る方法をより自由に追求することが出来た」と監督は語る(「Screen International, October 2019, on 32nd Tokyo International Film Festival

、日本語訳は筆者)。その信条が果敢に実践されていた。

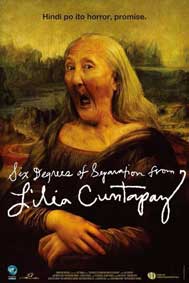

フィリピンの女性監督、アントワネット・ハダオネによる 『リリア・カンタペイ、神出鬼没(SixDegrees of Separation from Lilia Cuntapay)』(11) の主演は、ホラー映画に魔女の役などでちょっと出演して、強烈な印象を残すリリア・カンタペイ(1935-2016)である。カンタペイが、ある映画祭の助演女優賞にノミネートされて受賞スピーチの練習をし、彼女について語る監督インタビューやテレビの取材などの場面を、いかにも本当らしく作ったモキュメンタリー(擬似ドキュメンタリー)である。カンタペイは庶民的な地域に住み、電話は近所で借りて仕事を受け、どんな小さい役でも数時間前に撮影現場に出向く。それぞれの役を大事に受け止め、ベストを尽くす彼女の信条や、彼女をサポートする周囲の人々の生き生きとした姿が微笑ましい。

『リリア・カンタペイ、神出鬼没(SixDegrees of Separation from Lilia Cuntapay)』(11) の主演は、ホラー映画に魔女の役などでちょっと出演して、強烈な印象を残すリリア・カンタペイ(1935-2016)である。カンタペイが、ある映画祭の助演女優賞にノミネートされて受賞スピーチの練習をし、彼女について語る監督インタビューやテレビの取材などの場面を、いかにも本当らしく作ったモキュメンタリー(擬似ドキュメンタリー)である。カンタペイは庶民的な地域に住み、電話は近所で借りて仕事を受け、どんな小さい役でも数時間前に撮影現場に出向く。それぞれの役を大事に受け止め、ベストを尽くす彼女の信条や、彼女をサポートする周囲の人々の生き生きとした姿が微笑ましい。

ワールド・フォーカス部門

世界の話題作を紹介するワールド・フォーカス部門は、さすがに水準が高い。インドネシアの『サイエンス・オブ・フィクション(The Science of Fictions)』(19、ヨセブ・アンギヌン監督)は、ロカルノ映画祭のコンペでスペシャル・メンションとなった話題作。モノクロ画面が1960年代、カラーの画面は携帯電話などが出て来る現代と設定されているらしい。「らしい」というのも、主人公のシマンがどちらの画面でも同年齢に見えるし、時間軸は見ていてよく分からないのだが、それも作り手の意図であろう。人類の月着陸の様子が人気(ひとけ)のない場所で再現されているのを見てしまったシマンが捕まって、舌を切られてしまうところから物語が始まる。実は40年前の人類によるアポロ号の月着陸はフィクションで、スタジオで撮影された画像が世界に流されたのだという噂が当時からあったということは、今まで私も聞いたことがある。シマンはそれ以来言葉を失い、月面歩行した飛行士のようにスローモーションで歩き始める。そのうち宇宙服を作って身にまとい、地方巡業をめぐる芸能集団に雇われて舞台で歩いたり、結婚式の余興に出演する。しかしシマンは突然普通の速度で歩いたりもするのも不思議であった。

of Fictions)』(19、ヨセブ・アンギヌン監督)は、ロカルノ映画祭のコンペでスペシャル・メンションとなった話題作。モノクロ画面が1960年代、カラーの画面は携帯電話などが出て来る現代と設定されているらしい。「らしい」というのも、主人公のシマンがどちらの画面でも同年齢に見えるし、時間軸は見ていてよく分からないのだが、それも作り手の意図であろう。人類の月着陸の様子が人気(ひとけ)のない場所で再現されているのを見てしまったシマンが捕まって、舌を切られてしまうところから物語が始まる。実は40年前の人類によるアポロ号の月着陸はフィクションで、スタジオで撮影された画像が世界に流されたのだという噂が当時からあったということは、今まで私も聞いたことがある。シマンはそれ以来言葉を失い、月面歩行した飛行士のようにスローモーションで歩き始める。そのうち宇宙服を作って身にまとい、地方巡業をめぐる芸能集団に雇われて舞台で歩いたり、結婚式の余興に出演する。しかしシマンは突然普通の速度で歩いたりもするのも不思議であった。シマンを演ずるギョロ目、痩身のグナワン・マルヤントが一言の台詞も発せず、眼差しと身体の動きのみで強烈な印象を残す。モノクロの場面で勲章を沢山付けたインドネシアの司令官が出て来て、かつての植民者のオランダ語で指示を出したり、1965年は特別な年で共産党によるテロが起こったので反撃したと言う。それが共産党員や華僑大虐殺になったこと(いわゆる「9・30事件」)は、私も遠い大学時代に増田与先生のインドネシア近代史の授業を取っていて習ったことを思い出した。

ニコール・キッドマン主演の秀逸なスリラー、『アザーズ(The Others)』(01)や、ハビエル・バンデム演ずる事故で寝たきりになってしまった男の想像の世界を映像化した『海を飛ぶ夢(The Sea Inside)』(04)という衝撃的な映画が未だ記憶に新しい、チリ出身・スペインで活躍するアレハンドロ・アメナーバル監督の新作『戦争のさなかで(While at War)』(19)は、格調高い作品であった。サラ

マンカ大学総長で哲学者・劇作家・詩人のミゲル・デ・ウナムーノ(1864-1936)が、1930年代に王政を倒した共和派(人民戦線政府)に反撃する王制派と軍部の全体主義に取り込まれて行く様を描く。ウナムーノは当初共和派にも批判的で、独自の立場を貫くが、紙を見つけては折り紙をしている様子が興味深い。親しい二人の友人が王党派に逮捕され、偏狭な国家主義的言説に熱狂する人々を見て、彼が全体主義反対の声を挙げるところで映画は終わる。ファシズムの中での良心的知識人の苦悩を映像化することは、容易にセンチメンタリズムに陥ると思うが、本作はそのようにならないギリギリのところで踏みとどまっていたのも、主演のカラ・エレハルデの抑えた演技に負うところが多い。

マンカ大学総長で哲学者・劇作家・詩人のミゲル・デ・ウナムーノ(1864-1936)が、1930年代に王政を倒した共和派(人民戦線政府)に反撃する王制派と軍部の全体主義に取り込まれて行く様を描く。ウナムーノは当初共和派にも批判的で、独自の立場を貫くが、紙を見つけては折り紙をしている様子が興味深い。親しい二人の友人が王党派に逮捕され、偏狭な国家主義的言説に熱狂する人々を見て、彼が全体主義反対の声を挙げるところで映画は終わる。ファシズムの中での良心的知識人の苦悩を映像化することは、容易にセンチメンタリズムに陥ると思うが、本作はそのようにならないギリギリのところで踏みとどまっていたのも、主演のカラ・エレハルデの抑えた演技に負うところが多い。

イランの監獄

何本か見たコンペの作品の中では、最優秀監督賞を受賞したイランのサイード・ルスタイ監督の『ジャスト6.5 (Just 6.5)』(19)が印象に残った。舞台は現代の イランで、麻薬の売人を追う刑事数人の疾走から始まる。麻薬犯罪取締担当刑事である主人公のサマド(ペイマン・モアディ)は、激務のため一度は妻に離婚されてしまった。しかし再び妻とよりを戻したところで、今度は妻を失わないために激務を避けたいと思っている。しかし仕事に忠実であろうとすると、そうもいかない。彼を突き動かしているのは正義感だが、麻薬の供給元の首領を突き止めるために強引な捜査をする。

イランで、麻薬の売人を追う刑事数人の疾走から始まる。麻薬犯罪取締担当刑事である主人公のサマド(ペイマン・モアディ)は、激務のため一度は妻に離婚されてしまった。しかし再び妻とよりを戻したところで、今度は妻を失わないために激務を避けたいと思っている。しかし仕事に忠実であろうとすると、そうもいかない。彼を突き動かしているのは正義感だが、麻薬の供給元の首領を突き止めるために強引な捜査をする。

日本のお得意様に麻薬を届ける売人を空港で逮捕して、まだ誰も知らない首領に徐々に迫っていく。テヘランの街を見下ろす超豪華ペントハウスに住む首領のナサル(ナウィド・モハマドザデー)は、意外にも若い男であった。欲に走ったナサルが大量に麻薬を供給したため、麻薬の値段が下がり、その結果、貧困層にまで麻薬が広がる。しかし皮肉にもナサルは、サマドが貧民街で一斉検挙した無数の容疑者と同じ監獄に入れられる。

次々と容疑者が詰め込まれるので、監獄は座る場所もないほどの混雑ぶりで、壁や床はコンクリートむき出しの惨めな様相だ。しかし金さえ払えば携帯電話も借りることができて、ナサルは外部と連絡を取り合う。その金の払い方は、相手の預金口座番号を聞いて、借りた携帯電話から振り込みをするのだ。一方法律すれすれの捜査をしている刑事側も一歩間違えると判事によって汚職の容疑者とされてしまい、彼らも一時監獄に一緒に入れられてしまう。

人が二人並んで通れないという狭い路地の奥の家での貧困生活から成り上がったナサルは大勢の家族や親戚を養い、両親に豪華な家を買い与え、甥や姪をカナダに留学させている。敵役ながら人間的な面も見せるナサル役を好演したモハマドザデーは、本映画祭の最優秀男優賞を受賞した。

上映後の記者会見で、本作のストーリーはどの程度リアルなのかという質問に、警察や監獄の描写は実際に起こっている現実の一部であるという監督の答えであった。またイランの隣国アフガニスタンで栽培され持ち込まれる大量の麻薬が貧困層にまで行き渡っていることがイランの麻薬問題の現状で、映画の題名の「6.5」とは、650万人(6.5 million)の麻薬常用者の数から来ていると言う。

画面で吠え、周囲を威嚇し続けていて大男に見えたモハマドザデーは、実際には意外に小柄であった。自分も11人兄弟の末っ子なので大家族を養わなければいけない問題は実感でき、監督と一緒に働くのは本作が2作目だったので、ナサルについては二人で十分に論議をして役づくりをしたという。134分の上映時間は少し長すぎると感じたが、次々と展開するスピード感溢れるストーリーと、娯楽映画のジャンルの中で、貧困問題や警察捜査の問題点に鋭い切り込みを入れた技術は見事であった。