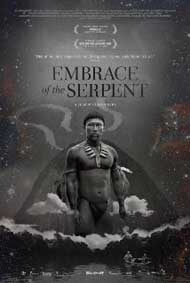

本年(2016年)アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされ、惜しくも受賞はハンガリーの『サウルの息子』に譲ったが、その映画体験が私にとって近来ない特別なものとなったのが『Embrace of the Serpent/El Abrazo de la sepient e (蛇の抱擁)』(詳細はこちら)である。145分、モノクロの本作は1981年生まれのコロンビアの白人監督、チロ・ゲーラの長編第三作目。短編で既に国際的に注目を浴び、長編の前2作も世界各国の映画祭で上映されている。日本では本作は昨年(2015年)京都ヒストリカ国際映画祭で『大河の抱擁』として上映されている。NYではフィルム・フォーラムという非営利映画館で2月中旬から上映が始まり、4月下旬現在も劇場を変えて上映中であることからも、評判の良さがわかる。

e (蛇の抱擁)』(詳細はこちら)である。145分、モノクロの本作は1981年生まれのコロンビアの白人監督、チロ・ゲーラの長編第三作目。短編で既に国際的に注目を浴び、長編の前2作も世界各国の映画祭で上映されている。日本では本作は昨年(2015年)京都ヒストリカ国際映画祭で『大河の抱擁』として上映されている。NYではフィルム・フォーラムという非営利映画館で2月中旬から上映が始まり、4月下旬現在も劇場を変えて上映中であることからも、評判の良さがわかる。

『サウルの息子』は当コラム(21)で紹介したように、それまでにないスタイルが独自の題材と絡み合った傑作であったが、その後に見たこの『蛇の抱擁』には言葉にできないほどの特別な感動を与えられた。人間というちっぽけな存在を超えた自然、宇宙を感じさせるものなのだ。これこそが映画でしか表現できない感情であり表象だと私は思い続けながらスクリーンを眺めていた。

私は「この映画と出会ったのは事件だ」と興奮してしまった。NYの周囲の映画関係者もかなり感激して、久々の傑作だったとか、私と同様に『サウルの息子』とは別の次元の感動だったと語っていた。日本で公開される気配がないので、日本の友人に本作のサイトのアドレスを送ると、そこで予告編を見ただけで「ぐーっと胸に迫る映像だった」と言ってくれる人もいた。

実は試写へ行く前、メールで送られて来た招待状にあった写真を見ただけで、私は胸騒ぎがしたのだ。未知のものに対するエキゾチズムを感じていたのかもしれないが、アマゾンと思われるジャングルの川のほとりに背中を伸ばして立つ原住民のほぼ裸体の男性がカメラのやや右を凝視しているその迫力に、私の体が一歩後退してしまうほどの感動をおぼえたのだ。

『蛇の抱擁』は年配の原住民の男性が川に立ち、水の中を覗くと蛇がするするっと泳いでくる場面から始まる。そして若い原住民の男性が白人の男と服を着ている原住民の通訳の男の2人をカヌーで奥地に案内する旅と、最初に出てきた年配の原住民の男性が別の白人 の男をカヌーで案内する旅が並行して進んで行く。最初私はこの二つの旅の関係に混乱していたが、ある場面で老けた原住民の男性と若い原住民の男性が真ん中に大きな石がぶらさがっている同じ首飾りをしていることに気づき、これは一人の人間の若い時と老いた時の体験であることがわかった。

の男をカヌーで案内する旅が並行して進んで行く。最初私はこの二つの旅の関係に混乱していたが、ある場面で老けた原住民の男性と若い原住民の男性が真ん中に大きな石がぶらさがっている同じ首飾りをしていることに気づき、これは一人の人間の若い時と老いた時の体験であることがわかった。

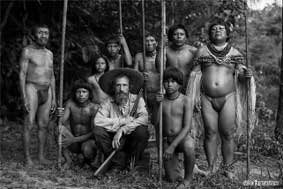

見ているうちに次第に分かってきたのだが、最初の旅は1909年、テオと呼ばれるドイツの民族学者(実在の民族学者テオドール・コッホ=グリュンベルグ[1872-1924]に基づく)がアマゾン奥地の旅をして、原住民の生活についての記録を写真や文章で残した時のものだ。もう一つは1940年、テオの著作を読んで喚起されたボストンの植物学者エヴァン(実在の植物学者リチャード・エヴァンズ・シュルテス[1915-2001]に基づく)が、テオの本にある薬草を求める旅だ。両方の旅のガイドが原住民のシャーマンのカラマケテで、その老若の役を二人の原住民俳優が演じている。

最初の旅でテオは、ドイツの会社が経営するゴム園で奴隷として酷使される原住民を見て驚く。通訳の男もかつて奴隷としてゴム園で働かされていたと言う。テオは原住民たちに敬意を持って接しているが、テオの一行が川の沿岸で次々と目撃するのは白人の宣教師の教会で虐待されたり、白人に虐殺される原住民たちである。2度目のエヴァンの旅も白人が原住民を搾取している図式は変わらない。

白人は原住民を野蛮人扱いし蔑視しているが、そんな白人の小賢しい知恵や醜い思考をはるかに超えた次元で、原住民たちは先祖伝 来の方法で自然と共存し宇宙と交信している。こうして崇高な原住民たちと粗野で愚かな白人たちが対比される。

来の方法で自然と共存し宇宙と交信している。こうして崇高な原住民たちと粗野で愚かな白人たちが対比される。

ジャングルに立ち、水の声を聞き、ザワザワという風の流れを見て動くカラマケテは、木々の葉や草から薬を調合して熱病に侵された者を助ける。ほとんど言葉を発しないカラマケテの表情から、彼が虐げられている同族たちの運命を嘆くも黙って耐えるほかない誇り高き人間であることが見てとれる。無表情な顔や際立つことのない身体の動きの下に感じられる彼の悲しみが、その強力な視線の中にじわじわと伝わってくるのだ。

本作のプレス・リリースによれば、ゲーラ監督は自国コロンビアの地図を広げた時に、目の前に広大に広がるアマゾンの文化の歴史も自分がほとんど何も知らないことにもどかしく思った。リサーチを始めると、ホロコーストにも勝る白人による原住民虐殺の歴史を知った。欧米の探検者たちは原住民たちの文化を伝えたが、原住民たち自身の声は直接我々に伝わっていない。その必要を感じて本作を作ったと言う。

ゲーラ監督の意気に感じて原住民たちがこの映画製作に協力した。老カラマケテを演じたアントニオ・ボリヴァル・サルヴァドルは映画出演の体験があり、原住民の数種族語を含めスペイン語や英語も話せるので、撮影現場では通訳も勤めた。若いカラマケテを演じたニルグロ・トレスは、映画出演は本作が初めてだそうだ。テオ役はベルギー出身のヤン・ベイヴィート、エヴァン役はテキサス州出身のブリオン・デイビスというそれぞれプロの俳優が演じている。

忍びの鉱山

『蛇の抱擁』に深い感動を覚えてから、意識して南米の映画を見るようになった。

3月中旬から下旬にかけてNYのMoMA(近代美術館)とフィルム・ソサエテイー・オブ・リンカーン・センターが共催するNew Directors/New Filmsという特集は、当地でなじみのない監督を紹介するもので、今年(2016年)で45回目 を迎えた。私は今回、数本しか見ることができなかったが、その中でペルーのボリビア国境近くのアンデス山脈のラ・リンコナダ金鉱で働く原住民の人々を描くドキュメンタリー『Eldorado XXI(21世紀の金鉱探し)』(詳細はこちら)は、不思議な印象を残す作品であった。

最初、山の風景が遠景のいくつかの写真で次々と紹介され、カメラは早朝まだ暗い金鉱の一角に据えられる。仕事を終えて下山する人々とこれから登山する人々が行き交う中、鉱山で働く男女や食堂で働く人の体験談やラジ オのニュースがサウンドトラックで延々と続く。

オのニュースがサウンドトラックで延々と続く。

かつて都市に住む中産階級が破産してここに流れ着き、いまや家族を支えるため働く主婦が、金や鉱物を探し出す作業の難しさを語る。標高5千メートル以上の山は寒く、作業は苛酷だと女性たちが語る。ここでは昔ながらの労働形態が続いていて、30日無給で働いた後、半日自分のために鉱山を掘ることを許されるという。ラジオでは、労働条件に不満を述べる男の声や、酒場の喧嘩、人々の日常の暮らしのニュースが流れている。

いつこの場面が変わるのだろうか、このまま125分の上映時間の最後までカメラは据えられたままなのだろうかと私が考え始めたが、カメラは動く気配がない。画面の下に出てくる英語字幕を追っていると、暗い画面の人々の動きがはっきり見えないままで、私はフラストレーションを感じ始めた。

1時間後に画面が突然変わって急に明るくなった。採った屑石を区分けする女たちがコカを噛みながら数人室内に座って、作業の辛さや経営陣への不満、政治についてのゴシップを語っている。「ケイコがいいところまで行くんじゃないか」などと言っているのは、フジモリ大統領の娘で2016年の大統領選に立候補しているケイコ・フジモリのことだ。「ケイコはどこで生まれたの?」「ペルーでしょ。」「でも父親のエル・チノ(フジモリ大統領のあだ名)は違うんじゃない?」「ケイコが大統領になったらわたしたちの暮らしはよくなると思う?」「誰がなっても同じでしょ」という会話が進んでいく。

それから斜めに降りつける雪の中、はいつくばるようにボタ山の傾斜にしゃがんで金槌で石を叩く女性たちの姿が映し出される。これは大変な肉体労働だと私は思った。また雪の中で組合結成の集会を開いている男女の姿が出てくる。丸い帽子、広がったスカート、肩にかかるケープの服装を見ると、ここで働くのは原住民の女性が多いようだ。雪の中で集会が続いているのは、屋内で使える部屋がないのであろう。彼らの労働条件や生活の厳しさを垣間見る思いだった。

最後に休日の祭りの場面やキリスト教祭祀が執り行われる広場の場面が出てくる。鉱山で働く人たちの休日の様子のようだ。厳しい労働の中にも祭日があるのは救いだ。

本作はポルトガルとフランスの合作で、サロメ・ラマス監督は1987年ポルトガルのリスボン生まれの女性ドキュメンタリー作家である。彼女はリスボンとプラハの有名な映画大学で映画製作を、アムステルダムで視覚芸術を学んだ。本作が長編2作目で、前作も数多くの国際映画祭で上映されている。彼女の写真を見ると白人のようであるが、日本でも知られているミゲル・ゴメスなどと並んでポルトガルの植民地時代や第三世界にも思いを馳せるポルトガルの期待される若き世代の映像作家のようだ。

この若き女性映画作家は、鉱山の苛酷な労働条件で働く人々を捕らえるのに、固定カメラでの「凝視」という特異な形態をとった。私はスペイン語が理解できて字幕を読む必要がなければもっとこの特異な世界に入り込むことができたはずだと悔やまれた。

薬草を求めて

毎年4月中旬から下旬にかけてNYで開催されるトライベッカ映画祭は今年で15回目。101本の長編と70本の短編が上映され、パネル討論や家族向けプログラムなど毎年盛りだくさんの内容だ。ペルーのアマゾン流域に薬草を求めに行くアメ リカ人女性を描いた『Icaros : A Vision(イカロス:視覚)』があった。

リカ人女性を描いた『Icaros : A Vision(イカロス:視覚)』があった。

白人の女性が蚊帳の中で横たわり、その枕元で煙を出すキセルのようなものを吸っている二人の原住民の男の場面から映画は始まる。それから風に揺れる木の葉が映り、その木を掘り起こしてボートの一角に詰めた土に植えて川に乗り出す原住民の中年女性のイメージに続き、白人女性アンジェリナが療養所を探す場面となる。西洋医学に頼らない療養所が、この地域には複数あるようだ。彼女が予約していた療養所には、何人かの西欧人たちが寝泊まりしている。そして原住民のシャーマンの中年男性が弟子の若者とともに現れる。ヒロインは不治の病に侵されていて、アメリカではもう処置なしと言われて、万病に効くというアヤワスカという薬草を求めてこの地にやってきたのだ。

ここに寝泊まりする人々は瞑想をしたり薬草による治療やマッサージを受け、自由時間には昼寝をしたり読書をしたりしている。彼女はここで生活を始めると、周囲の水や草木や空のリズムや虫や鳥の奏でる音に次第に同化していく。

シャーマンの助手の若者アルトウーロの目に問題があるというので、アンジェリナは彼を街の医者に連れていく。このままでは彼は視力を失うことになるという診断を受けるが、彼はアヤワスカのおかげで怖れを取り除くことができるようになったので、それ以上の治療はしないと言う。

文章ではこんなストーリーになるが、ところどころに登場人物の幻想と思えるイメージがはさまる。例えば映画の最初に出てきたボートの女性はアルトウーロの母親で、彼女が運んでいた木がアヤファスカのようだ。この薬草はサイケデリックな幻想を生み出すそうで、顕微鏡で見た病原菌のようなものや、3Dで作られたような幾何学的模様が出てきたりする。そういう意味で本作は現実と夢や幻想が錯綜する、言葉では表現し得ない感覚を観客にも体現させる。

映画の題名のイカロスとはアルトウーロが歌う治癒の歌である。この映画を通じて、視覚とともに聴覚も不思議な刺激を受け続ける。

本作はペルーとアメリカの合作で、アルゼンチン出身のレオノール・カラバッロ(1971−2015)とウルグアイ出身のマテオ・ノルジの共同監督。写真やビデオで活躍していたカラバッロは乳癌を患い、本作のヒロインと同様にアマゾンの薬草治療に赴いたが、映画の完成を待たずに亡くなった。本作は両監督にとっての処女作である。

こうして白人監督が原住民の文化、特に古来からある彼らの薬草を求める西欧人たちを描いている映画が続いたことが興味深かった。日本でも日本人監督がアイヌや琉球人に対する日本人による虐殺の歴史を辿り、彼らの文化を讃える映画を作ってもよいのではないかと思う。