●『図書』(2020年7月号、岩波書店)

岡村幸宣さんの文章、〈静かな春と「作業日誌」〉が掲載されている(試し読み)。

著者は本書ではふれなかったこと、『未来へ―原爆の図丸木美術館学芸員作業日誌2011―2016』のサブタイトルの中の「作業日誌」は、実はベルトルト・ブレヒトの『作業日誌(Arbeits Journal)』を意識してつけたことの種明かしをしている。

さて、本来なら4月25日から6月21日まで広島県三次市の奥田元宗・小由女美術館で開催される予定だった『墨は流すもの―丸木位里の宇宙』展が、新型コロナウイルス感染のため順延され、ようやく7月2日に始まった。搬入も無事終わり、開催にこぎつけた原爆の図丸木美術館学芸員の岡村さんは、この日のオープニングを迎えた。

●甲斐啓二郎写真展 当初、4月に東京・銀座ニコンサロン、そして4月末から5月にかけて大阪ニコンサロンで開催予定だった甲斐啓二郎さんの写真展「骨の髄」が、やはりコロナ禍で中止になり、ようやく会期を変更して開催されることになった。

大阪ニコンサロン(7月9日〜15日)/銀座ニコンサロン(8月26日〜9月8日、詳細はこちら)

また、これとは別にGallery176(大阪府豊中市)でも甲斐啓二郎写真展「Charanga 」が開かれる(7月31日〜8月11日)。

●遠藤ケイ『蓼食う人々』(山と溪谷社、2020)

本書『蓼(たで)食う人々』は「人は何をどう捕って、どう食べてきたか。・・・かつて私たちが享受した自然の恵みと原風景の記録と考察」(同書の帯文から)したもの。

『読売新聞』(6月21日)、『日本経済新聞』(6月27日)そして『日刊現代』(6月25日)と、書評が続く。コロナ禍による4月から始まった長い、長い自粛生活。ひとは、野外の暮らし、自然生活に憧れるのだろうか。そんな自分もこの2ヶ月、週末の『ポツンと一軒家』(朝日放送制作・テレビ朝日系列)や『人生の楽園』(テレビ朝日系列)をじっと見入ってしまう。

『日刊現代』のインタビュー記事でひさしぶりに遠藤ケイさんのお顔を拝見した。実に20年ぶりだろうか。新宿書房と遠藤ケイさんとの付き合いは古い。最初に会ったのは、たしか南新宿にあった遠藤さんの小さなマンションの一室だった。そこは仕事場兼住まい。週末は家族のいる房総半島の鋸南町に戻るという生活をしていた。新宿書房が出した遠藤さんの本は3冊あり、いまはどれも品切れだ。

◆『雑想小舎から』(1982) 房総半島の小さな町に移住し、セルフビルドで丸太小屋を庭先に建てた。名付けて「雑想小舎(ざっそうごや)」。「雑想は雑草に通じる。雑想は人間にとって精神の根源である」と本文でふれている。遊び場、仕事場のこの雑想小舎の日常と自給自足の生活を目指す家族の奮戦記。同書はその後、他社の文庫入りをする。書名も変わり、『雑想小舎便り』(中公文庫、1987)となった。

◆『息子とアメリカとオートバイ―全米横断八、〇〇〇キロ』(1984) 息子をオートバイの後ろに乗せて敢行したロングツーリングの記録。本書の企画はロバート・M・パーシグの『息子と私とオートバイ』(早乙女忠訳、新潮社、1976。後に原題に即した新たな翻訳書『禅とオートバイ修理技術』1990、として再刊行された)にインスパイアされた(パクった[笑])ものだ。その後、増補新版として『息子とアメリカとオートバイ―アメリカ横断、アラスカ・カナダ縦断の旅』(1991)になった。

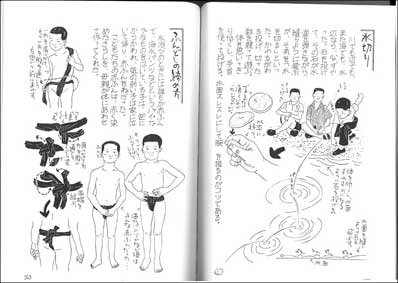

◆『子ども遊び大全――懐かしの昭和児童遊戯集』(1991) これも5年後に他社の文庫入りをする。『子ども遊び大全――誰もがもう一度やってみたい』(講談社+α文庫、1997)がそれだ。この文庫が絶版になり、ふたたび新宿書房に戻ってきて、『子ども遊び大全――懐かしの昭和児童遊戯集』(新版、2001)となる。

このあたりの経緯はコラム「三栄町路地裏」のvol.03に書いている。

遠藤ケイさんの本はすべて手書きという、すさまじい奇書である。どうせ手書きならと、ノンブル(ページ)、さくいん、奥付まで何から何まで手書きにしようと相談した。さすがにスリップ(売上カード)だけはやめた。

この本は前史がある。最初は「男の子編」が今の手書きで『父と子をつなぐワンパク遊び』と題して、「女の子編」は活字で『母と子をむすぶなつかしい遊び』と題して、それぞれ1981年、82年に大和書房から出版されていた。これら2書が絶版になっていたのを、女の子編も手書きにして、オール手書きの大冊にしようと、遠藤さんに頼んだ。できあがった本はかなり好評で版も重ねていたが、講談社から文庫にしたいという申し入れがあり、「文庫に入った本は墓場入りと言われていますよ。つぎに絶版になったら、それこそ二度と生き返らない」などと遠藤さんを脅して?みたが、最終的には了承。丸ごと見事に複写されて、『誰もがもう一度やってみたい こども遊び大全』となって、1997年12月にでた。この文庫が2000年の年末に正式に絶版になり、ではもういちど、復刊するかということになったのである。文庫版は、わずか3年のいのちだった。

この話、ある編集者に話したら、まるでゾンビ本ですねという。うまいことを言う人だ。しかし、我々はゾンビ本でも、大事に扱う。お墓から実家に戻ってきた娘や息子にどうして冷たくできようか。ほんとうに、本の運命はどうなるのか、わからない。

遠藤ケイさんは1998年から千葉の房総半島の町を離れ、生まれ故郷に近い新潟県南蒲原郡下田(しただ)村(現・三条市)に移り住んだ。それから、20余年。本書『蓼食う人々』は、まさに「草の根遠藤ケイ民俗学の到達点」の食編であると言える。

●坪内祐三

評論家・コラムニストの坪内(つぼうち)祐三さんが亡くなったのは、2020年1月13日だった。本の雑誌社から『本の雑誌』(4月号 特集=さようなら、坪内祐三)と単行本『本の雑誌の坪内祐三』(坪内祐三著、6月)が出た。

『本の雑誌』4月号(特集=さようなら、坪内祐三)には多くの人が「つぼちゃん、さよなら」をしている。さらに「追悼のことば◎さようなら、ツボちゃん」「追悼のことば◎ありがとう、ツボちゃん」にはあわせて31人が追悼文を寄せている。しかし、目次には個々の執筆者の名前が出ていない。なぜだろう。もったいない。もちろん、筆者に失礼でもある。

単行本の『本の雑誌の坪内祐三』は、「1991年1月号から2020年1月号までに坪内祐三が『本の雑誌』及び『別冊本の雑誌』に寄稿した原稿、出席した座談会、対談を集成、再構成したもの」(本書より)だ。見事なスピード編集だ。左右社の本ではないが、今の編集者はこの手の編集は得意だ。それに構成も見事。

この中に「[特集]社史は面白い!平成の社史のベスト1は『銀座伊東屋百年史』です」が収録されている。『銀座伊東屋百年史』(2004)については、コラム(72)でふれたことがある。坪内さんの『本の雑誌』に寄稿した文章をここで読むことができる(2011年9月号)。

「ベスト1は『銀座伊東屋百年史』だ。社史というものは、たいてい、デカくて、重くて、つまり本として無様(ぶざま)なものが多いが、これは例外。レモンイエローと黒を基調とした色とデザインも美しく、オブジェとしても素敵。もちろん、中身も、それに見合って充実している。(中略)でも実はこの『銀座伊東屋百年史』、自分で見つけたものではない。この本に新宿書房の村山恒夫さんの手紙が挿んであって、村山さんはこう書いていた。〈編集・制作をしました。伊東屋さんは市販に興味なく、非売品です。それゆえ珍しい本かと思います。文房具史、銀座文化史の1冊として、お読みいただければ幸いです。〉いや、本当に、銀座文化史としても貴重な1冊だ。村山さん、あらためて有り難うございます。

このエッセイでは、坪内さんは別な社史も面白いと紹介している。クラブ歯磨、クラブ白粉などで有名な中山太陽堂の社史、『創業中山太陽堂 クラブコスメチックス80年史』(1983)である。実はこの中山太陽堂や同社に関係あるプラトン社が出したことがある雑誌『女性』や『苦楽』のことが、『釜ヶ崎語彙集 1972 − 1973』(寺島珠雄著、新宿書房、2013)の中でも紹介されている。この大阪・西成(にしなり)の社会事典である『釜ヶ崎語彙集 1972−1973』を、坪内さんは『本の雑誌』恒例の「私のベスト3 」の 2013年度で、その1冊に選んでくれていることも、私にはうれしい。