私の在学中に学制改革があり、現行の6・3・3・4が始まった。

私は、旧制度の学校の最終卒業生になるのだけれども、希望すれば、そのまま学校に残ることができた。つまり新制に模様替えした学校の一回目の卒業生になることもできたわけである。いわばそんなはざまの年代に属している。

私が学んだ女子専門学校の近くに、やはり旧制の、男子高等学校があった。交流があり、殊に私は、両校共同の演劇部々員であったから、足繁く訪ねていた。

旧制高校は、独特の雰囲気を持っているところである。蛮カラをよしとする校風は、戦後の新しい風を受けながらも、まだ残っていた。その終焉の空気を、私も共に吸っていたことになる。

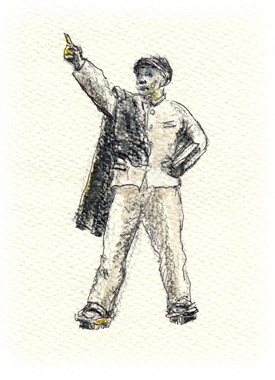

弊衣破帽、黒マント、腰に手拭、そして朴歯(ほおば)の下駄が、彼等の典型的なファッションなのであるが、その恰好ができるのは、先輩から御下がりをもらえた幸せな人たちのみ。たいていは金ボタンの小倉服で、陸士や海兵の制服、そして引き揚げ者なのかジャンパー姿も混じっていたように思う。

そうそう、朴歯の下駄の太い鼻緒に〈おれの下駄〉と大書してあるのを見かけたときには、思わず笑ってしまったなあ。

日本がどっちに向かって復興するのか。確信を持てなかった時代である。

日本がどっちに向かって復興するのか。確信を持てなかった時代である。

学生たちは目をギラギラさせ、「お腹が空いた」「いいアルバイトの口はないか」といい、そして一方で、〈文化だ〉〈自由だ〉〈平等だ〉とスローガンを掲げていた。

ロシア民謡を唄い、インターナショナルをがなっていた。とりわけ好んだのは寮歌である。皆寮制は食糧難の時代、存続していなかったけれど、寮生活あってこその高校生活という伝統があり、そこから生まれた寮歌を、彼等はこよなく愛していて、事ある毎に歌った。「アイン ツバイ ドライ」のかけ声をかけ、空を見上げて。そのまわりで、女子学生たちも、いっしょに手拍子をしたものだ。

あのころはまだドイツ語が幅を利かせていたらしい。耳に残っているのは、メッチェン リーベ ムッター ダンケ‥‥などの言葉。そして一番よく聞いたのが「ゲルピン」。彼等のポケットの中に、お金はいつもなかったからである。

ストームの情景が思い出される。記念祭か何かがあった晩だろうか。校庭の真中で火を燃やし、次々と歌を高唱して、騒がしく練り廻るのだ。燃やすものは、もぎとってきた町角の看板や、校舎の朽ちかけた塀。

今から思うと、あの時代の若者たちは幸せだった。町の大人たちが、そういう青春を許してくれていたから。次の時代を担う者として、期待もしてくれていたから。その暖かさを感じていた学生たちもまた、ある線を越えてまで、非常識に走ることをしなかった。

夏休み、学校が所有する信州の山小屋で、クラブ合宿をしたことがある。水汲み、薪拾いから始まる自炊で、男女手分けして働いた。ところがふと気がつくと、隣のグループの女子学生は、寝ころんでしゃべっているではないか。立ち働いているのは男子学生のみ。「あの人たちは新制よ。へぇーーえ。違うのやねぇ」私たちは感嘆の声を上げた。

仲間の1人がつぶやく。「新制の子は変ったよ。おれの弟なんか、毎晩ズボンの寝押しをするんや」。寝押しというのは、アイロンをかける代りに、折目を整えて、寝床の下に敷くことなのだ。世も末というふうに慨嘆してみせたあの表情を、今でも思い浮かべることができる。

仲間の1人がつぶやく。「新制の子は変ったよ。おれの弟なんか、毎晩ズボンの寝押しをするんや」。寝押しというのは、アイロンをかける代りに、折目を整えて、寝床の下に敷くことなのだ。世も末というふうに慨嘆してみせたあの表情を、今でも思い浮かべることができる。

現代の女子学生たちが、昔の彼等に出会ったとしたら、どういうだろう。「ダサイ!」といって顔をそむけるにちがいない。身なりの悪さはあの時代だから許すとしても、話の内容について行けないというはずだ。

旧きよき時代の高校生活をなつかしみ、夢だ、友情だ、真実だと歌い上げ、人生とは何ぞやと論じあっていた彼等。たしかに青臭い青春像ではあったのだが、その中には、後輩に伝え残したい大切なものも、ひそんでいたと思う。その道が、学制改革により、プツンと断たれてしまったことを、今、思い返している。