[2020/11/14]

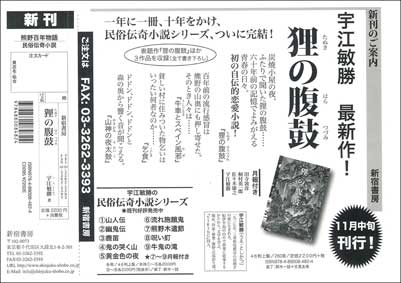

いよいよ、来週末には、宇江敏勝さんの新刊が出る。2011年から、1年に1冊、10年をかけ、こつこつと刊行してきた「宇江敏勝 民俗伝奇小説集シリーズ」。ついにシリーズ10冊が完結したのだ。その最終巻が『狸の腹鼓』(たぬき の はらつづみ)だ。編集と校正は第1巻から第7巻の『熊野木遣節』(2017)までは室野井洋子さん(2017年急逝)がずっと担当した。彼女は新宿書房の最初の宇江さんの本、『山に棲むなり—山村生活譜』(1983)からの「宇江番編集者」だった。宇江さんの奥さん、武子さんからいつも「村山さんはお酒を飲みに熊野に来るだけで、仕事はみんな室野井さんに丸投げや」とからかわれてきた。その室野井さん亡き後は、加納千砂子さんと川平いつ子さんのふたりが仕事を引き継いでくれた。本文組版は第2巻の『幽鬼伝』からエディマンの原島康晴さんが担当。そしてこのシリーズの装丁は鈴木一誌さんだ。

今巻には、『牛車とスペイン風邪』、『乞食』、『山神の夜太鼓』、『狸の腹鼓』の4作品が収録されている。この4作品ともすべて書き下ろしで、いずれも文芸同人誌『VIKING』に掲載されている。

文芸同人誌『VIKING』は、1947年10月に富士正晴らが創刊したもので、2020年11月には第839号までを発行している。

「宇江敏勝 民俗伝奇小説集シリーズ」の第7巻『熊野木遣節』から投げ込んできた月報。今回の月報では、『VIKING』編集人の田寺敦彦(たでら・あつひこ)さんにも寄稿をお願いしている。

「2011年第1弾『山人伝』から中断無く毎年1冊を刊行、著者73歳から83歳までの執筆精励を思うと、快挙というほか言葉を知らない。拍手喝采である。」と田寺さんは記し、さらに「2011年から『VIKING』に掲載された宇江さんの作品の総頁数は1074頁、400字詰原稿用紙に換算すると約3500枚である。」と書く。この数字をみても、ほんとうにすさまじいまでの宇江さんの筆力である。

宇江さんの原稿は今も鉛筆の手書きだ。B4の400字詰の原稿用紙に柔らかい鉛筆と消しゴム。宇江さんはよく言う。「書く時間より消す時間の方が長い」これを田寺さんがパソコンで入力して初校ゲラを出す。そして同人誌掲載。毎年、シリーズの編集開始にあたって新宿書房は、田寺さんから雑誌掲載のテキストをいただき、あたらためて原稿整理をしなおす。そして編集部校正(三校から四校)、著者校正(再校まで)を経て校了、印刷製本へと向かう。掲載時の原題が変わることもあり、ルビも増やし、編注も加わる。同時に宇江さん、鈴木さんとの相談で、装丁に使う写真・図版探しの仕事も加わる。

田寺さんが管理されている『VIKING』のデータベースはほんとうによくできている。これをみると、「宇江敏勝」は1959年(昭和34)2月の第103号から2020年10月の第838号まで150本の小説・詩・雑記などを寄稿していることがわかる。しかし、これは「同人・宇江敏勝」の記録であって、「維持会員・宇江敏勝」の分は含まれていない。このデータベースをさらに調べると、第90号(1958・1「夜道・狸・疲労」)、第91号(1958・2「狸」)、第92号(1958・3「しける」)そして第94号(1958・5「炭焼きの子」)にそれぞれ寄稿していることがわかった。これらの作品名に「狸」の字が2度も出るのが面白い。

港町の神戸にあった海文堂書店。ここで行われたブックフェア「『VIKING』の乗船者たち」

のパンフから、創刊号の「あとがき」やヴァイキング号の「乗船者名簿

を見ることができる。今回あたらためて田寺さんに宇江さんの正確な同人歴を教えていただいた。それによると、「109号〜122号(再乗船)150号〜現在」だそうだ。つまり、宇江さんは1959年(昭和34)9月、ヴァイキング号に同人として乗船している。宇江さん、22歳の時だ。

かつて『VIKING』の主、作家の富士正晴に「宇江は、教養がないのが取りえやな」と言われたそうだ。このことは、宇江さんが何回もエッセイに書いている。とても気に入っている言葉なのだ。月に一度、山から下りて神戸の街で開かれる『VIKING』の合評の例会に参加する。たぶん、その時に富士正晴が声をかけてくれたのだろう。その言葉には、皮肉とは違う不思議な温かみがあったという。同人誌の仲間といえば、大学教員や会社員、都会暮らしのインテリばかり。あの乗船者名簿をみれば、大変なメンバーだ。20代の宇江さんから見れば、居並ぶ彼らは巨峰のようなインテリ。しかし、頭でっかちな、地に足のついていない人士でもある。教養だけならまるで勝ち目がない。「山を誰より知っている君なら、小説でなくとも、暮らしをありのまま描ける」と後押しをしてくれたのだ。そこで「そうだ。僕は現代の教養が届かない世界を書く」と肝に銘じたという。「野のひと」「野の思考」の「山びと」作家の誕生だ。

★

宇江さんが広く世の中に知られるようになったのは中公新書の『山びとの記』(現在は新宿書房「宇江敏勝の本 第二期」の第2巻に増補されて収録されている。残念ながら現在品切)を刊行してからだ。同書の「あとがき」を見ると、宇江さんは『VIKING』の同人先輩である福田紀一さんの熱心な推薦によってこの新書を書く機会をもつことができたと記している。担当の編集者、宮一穂(みや・かずほ)さんは、本シリーズの8巻『呪い釘』の月報に「『山びとの記』40年」と題する文章で、この新書誕生の舞台裏を書いている。

宮さんが宇江さんに最初に会ったのは1979年6月12日、大阪だそうだ。そこに同席した福田さんは中公新書の『おやじの国史とむすこの日本史』をその2年前に出していた。

そしてわずか半年後、1980年1月18日、紀伊田辺駅近くの旅館で原稿をもらう。鉛筆書きの書き下ろし原稿、550枚だった。そして、1980年6月25日には全国の書店に『山びとの記――木の国 果無山脈』が並ぶ。なんと1年と10日で本ができたのだ。当時宇江さんは41歳だ。若々しい、遅咲きのデビューだ。わたしといえば10年いた出版社をやめ、どこに向かうか思案している時、この本で宇江敏勝という作家の存在を知った。

帯の文句は宮さんの作。表9字3行、裏11字18行はすぐに書けたという。

さあ、これから、ヴァイキング号の乗船客の宇江さんはどこに向かうのだろうか。