先のコラムで書いたように、2019年8月のサン・セバスチャン国際映画祭新人監督賞部門での、土井康一監督(『よあけの焚き火』)の受章はなかった。

さて、この観光都市サン・セバスチャンという名前を当初聞いた時から、わたしは、ある映画のことが頭をよぎっていた。

映画『日曜日には鼠を殺せ』。1964年製作のアメリカ映画である。監督はフレッド・ジンネマン(1907~97)。その時までに『真昼の決闘』(52)『地上より永遠に』(53)『尼僧物語』(59)などを手がけてきた名匠。出演者はグレゴリー・ペック、アンソニー・クイン、オマー・シャリフ(オマル・シャリーフ)など。音楽はモーリス・ジャール。アメリカ公開は64年8月、日本公開も同年(昭和39年)11月である。

しかし、映画の原題は『Behold a Pale Horse』といい、訳すと『青ざめた馬を見よ』となる。これは「ヨハネの黙示録」から引用されたものだという。手許にある『聖書』(新改訳2017)の6章8節にはこうある。

映画の邦題はプレスバーガーの原作本のタイトルから取ったことがわかる。神保町にある映画専門古書店の矢口書店には、この映画パンフレットがあった。私は半世紀前の高校生の時に見た映画のパンフレットに対面したことになる。昼休みに九段下から日本橋川にかかる俎板橋を渡り、矢口書店まで行く。A4判で14頁の中綴じ、800円。

映画のタイトルのことを、映画のパンフはこう説明している。

原題の「青白き馬を見よ」は黙示録第6章第8節から引用されている。映画で のその意味は、終幕、死ぬとわかっていながら、グレゴリー・ペック扮するマ ヌエルが警察署長ヴィノラスのワナに自らとびこんでいくところを指している ものと思われる。マヌエルは青白き馬に跨り、ヴィノラスに死をもたらす者で あると同時に、自らも死を迎えるのである。なお邦題の「日曜日には鼠を殺せ」 は、原作のタイトルを使用したもの。この言葉の意味は不吉ということである。

最後のくだりの意味はよくわからないが、「青白い馬」よりも「日曜日には鼠」

の方が売れるタイトルだという事かもしれない。

映画のあらすじは、おおよそ、このようなものだ。パンフから引用してみる。

あれから20年、かつてのゲリラの英雄マヌエル(グレゴリー・ペック)はピ レネーの麓のある村に身を潜めていた。一方、彼の故郷サン・マルチン(架空 の町)の警察署長(アンソニー・クイン)は執念深くいまだにマニエルを追い続けていた。

ひとりの少年が国境を越えてマニエルを訪ねてきた。少年の父もゲリラの闘士 で、仲間のマニエルの所在を追求する警察署長の激しい尋問の後に殺された。

少年は父の仇を討ってほしいと願い、マニエルを探しにピレネー山脈を越えて フランスにやってきた。マニエルは故郷ではいまだに英雄視されていたのだ。

ちょうどそのころ、故郷にいるマニエルの母が危篤になり、警察署長はこれを マニエルをおびき寄せる好機と考える。母親は巡礼地ルルドに旅立つ神父(オマー・シャリフ)に「決して帰って来てはならない と遺言を託す。その終末、罠であることも、行けば必ず殺されることもわかっていながら、英雄はひとり死地に飛び込んでいく。……

原作の翻訳本『日曜日には鼠を殺せ』も近くの古書店で入手できた。1000円。

四六判並製(ソフトカバー)、232頁、定価330円。もちろん、当時は消費税な

どは存在しない。永井淳訳、早川書房刊で、奥付には、「昭和39年10月31日 初版発行」とある。映画の日本公開は11月20日だから、これに合わせて出版されたことがわかる。

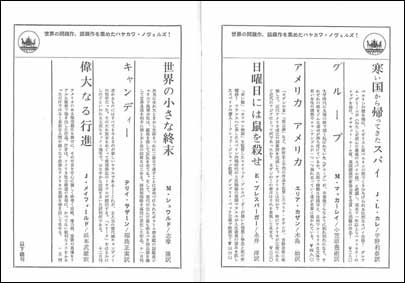

そして、この本は早川書房が「世界の問題作、話題作を集めたハヤカワノヴェルズ!」として刊行開始したシリーズの1冊のようだ。広告をみると先行のミステリーに負けまいとする意気込みがわかるラインアップだ。

同書の前付には次に言葉が引用されている。

……われは見たり、いちピューリタンの

月曜日におのれの飼猫を吊し首にせしを、

あわれ猫の罪状は、日曜日に鼠をとりたることになり。

―リチャード・ブレイスウェイト

1588?―1673年

映画ロケはすべてピレネー山脈のスランス側で行なわれたようだ。映画の内容 から、独裁者フランコのいるスペインでは無理だったのだろう。

ここで、世界史歴史をみるとその事情がさらにわかる。

1936 スペイン内乱始まる

1939 スペイン内乱終結 人民戦線政府敗北

1939 フランコ独裁体制が確立

1940 第2次世界大戦始まる

1945 第2次世界大戦終わる

1947 フランコ終身国家主席に

1959 1月キューバ革命

7月スペインやフランスのバクス人居住地域を独立国家を目指す過激派

「バスク自由と祖国」(ETA )が結成される

1961 原作出版

1962 アルジェリア独立

1964 映画公開/原作日本語翻訳出版

1975 1月フランコ死去 王政復古

2010 9月ETA武装闘争停止

2017 4月ETA完全武装解除

1959年は映画の舞台となった年だ。原作や映画が出来た時代背景がおおむねわかってきた。キューバ革命が起き、アルジェリアが独立する。内乱時代にフランコ側に一番攻撃されたバスク。そこの独立運動が新しい転機を迎えようとしていた頃なのだ。しかし、映画はスペイン内乱から後もなお尾を引く亡命者の感情を描いているが、バスク問題についてはなにも触れていない。高校生の私は、この映画がピレネー山脈のあいだに広がるスペイン、フランスのバスク人社会を 描いたものであるとは、まったく理解しなかった。

描いたものであるとは、まったく理解しなかった。

いま映画パンフレットを見てびっくりした。

主演のグレゴリー・ペックがベレー帽をかぶっているのだ。あの「バスク・ベレー」といわれるベレー帽を被っているではないか。しかし、映画にもパンフレットにも「バスク」のひとことも出てこない。実はこの映画、フランコに徹底的に弾圧されたバスクの民の復讐劇だったのである。原作者、映画製作者、監督のイメージにはバスク問題がはっきりあったにちがいない。

映画祭が開かれたサン・セバスチャン(これはスペイン語=カスティーリャ語の表記、バスク語の表記はドノスティア)は、バスク州ギプスコア県の県都である。ドノスティア国際映画祭、なのである。

そして映画の舞台、架空の町、サン・マルチンは、原作ではパンプローナ(イルーニャ)になっている。この町はスペインの南バスク地方、ナバラ州の州都で、牛追いの祭事、サン・フェルミ祭で有名なところだ。また、ヘミングウエイの小説『日はまた昇る』の舞台でもある。さらに日本になじみのある人物、フランシスコ・ザビエルの生まれた町でもある。

この映画を見た当時、ジョージ・オーウェルの『カタロニア讃歌』などを夢中になって読み、その後スペイン市民戦争にアメリから国際旅団に参加した数人の日本人で、唯一名前がわかっているジャック・白井(1900?〜1937)、彼のことを初めて紹介した石垣綾子の『オリーブの墓標』(1970)などを読んでいた私には、まだバスクのことまでは思いが至らなかった。