川本三郎さんの新刊『あの映画に、この鉄道』(2018年10月、キネマ旬報社)。ようやくゆっくり読むことができた。日本映画に登場した鉄道を紹介しているのが、本書である。しかし、「日本映画鉄道紀行と銘打ちたいところだが、お気づきのように東京は割愛している。」(本書「あとがき」より)ということで東京編はない。川本さん曰く、「東京を走る鉄道は、鉄道というより電車であり、ローカル鉄道を中心にした本書には合わないから」ということで、本書には、村山新治の東映監督デビュー作の『警視庁物語 上野発五時三五分』(57)は登場していない。しかし、川本さんは雑誌の『東京人』(2018年9月号)で村山新治著『村山新治、上野発五時三五分』を書評してくださった。そして村山新治監督デビュー作を、この「第一作で早くも鉄道好きの片鱗を見せている」と評。北海道編で『旅路』(67)と中部の新潟編で『故郷は緑なりき』(61)が登場している。本書で取り上げられている映画作品は、実に272作品もある。各地方編の文末に掲載されている「作品一覧」とその作品番号を地図に落した「撮影された作品とその撮影地」はまさしく力作、本書の圧巻である。しかし、残念なことに、巻末にある「作品別索引」では、『故郷は緑なりき』が五十音順の「か」行にあるのは、川本さんの責任でない。本文では「ふるさと」とちゃんと正しいルビが入っている。あきらかに作品別索引をつくった、編集部のミスであろう。

*

映画評論家の山根貞男さんが『村山新治、上野発五時三五分』の書評を書いてくれたのは『出版ニュース』誌の2018年9月中旬号だ。同誌の「Book Hunting 2018」に「東映リアリズムと叙情」と題する2頁にわたる大書評だ。その『出版ニュース』が2019年3月下旬号をもって休刊するという。

「後継者の不在、赤字が続いていた」ことが理由だという。月3回発行で、出版業界の統計調査、動向、書評などを紹介してきた同誌だが、この休刊のニュースは多くの出版人には少なからぬ衝撃を与えたと思う。今の出版界の状況を反映した象徴的な出来事である。出版ニュース社は同時に年刊の『出版年鑑』も、2018年8月に刊行した「2018年版」をもって休刊にした。われわれは、70年の歴史ある、出版界、読書界の過去・現在・未来を考えるための羅針盤をここで失うことになる。

出版ニュース社の清田義昭代表と『出版ニュース』誌には、いろいろお世話になってきた。一番の思い出は清田さんのおかげで『海女たちの四季』が出版できたことだろう。1982年の年末か翌年の春頃だろうか。すでに個人版元の百人社を新宿書房に統合し、事務所は1982年5月に新宿区西新宿から市ヶ谷駅近くの千代田区九段南に移転していた。ある日、清田さんから電話があり、読んでほしい原稿がある、会ってくれないかと言われた。

そのころ、出版ニュース社は、西神田の運送会社のビルの中にあった。清田さんとは平凡社時代からの付き合いがあり、事務所にうかがって原稿を読ませていただくことにした。なんでもすでに何人かの編集者に声を掛けたが、色よい返事がもらえなかったようだ。ある雑誌に1年間連載された、千葉の海で働くひとりの海女の自伝風の読み物だという。

持ち込み原稿は持ち込まれたこの段階で、その内容についての評価・判断がおおかた下されているわけである。私のようなところまで降りて来るまでに、さまざまな編集者が読んでいるはずで、その結果、みなNGのサインを出している。たぶん、「著者が無名だからダメだ」「内容がいいが、地味で売れない」「原稿の手直しがものすごくかかる代物」「すでに雑誌で連載されている、もう新鮮味がない」「いくつかの類書があり、いまさらわざわざ出すこともないだろう」、エトセトラ、エトセトラ。それらを承知で、私はまっさらな気持で原稿に対面する。

ここで私はある本を思い出す。当時はまだ出版されていいない翻訳書である。『まことに残念ですが… ――不朽の名作の「不採用通知」160選』(1994年、徳間書店)。いまは名作と言われる本でも一度は出版を断られた歴史があるという。本書は編集者から著者にあてた断りの手紙、不採用通知の傑作選だ。だから、いつも編集者は緊張する。そして、得てして失敗する。

*

原稿は月刊誌『記録』に1982年1月号から12月号まで連載された、田仲のよ「海女たちの四季—その生活と労働」であった。月刊誌『記録』の発行元は記録社。庄幸司郎、本多勝一、松本昌次の3人を同人とし、発行人はあの庄建設の庄幸司郎さん、編集者は横須賀忠由さんひとり。この雑誌『記録』は1979年4月に創刊され、92年10月号、通巻163号で終刊している。

単行本の編者となる加藤雅毅さんは、当時、テレビ朝日系のテレビ朝日映像に勤務していた。加藤さんは1981年に千葉県立安房博物館(以下、施設名、地名は当時)の依頼で、『房総のあま・その漁撈習俗』という記録映画を撮った。その製作途中で、千葉県の千倉町漁協七浦支所の婦人部だより『みちしお』に掲載された田仲のよさんの「海女生活三十五年の思い出」の文章に出会う。千倉(ちくら)町白間津(しらまづ)の海女である田仲のよさん。彼女の文章に惚れ込んだ加藤さんは、のよさんにこの続きを書くよう強く勧める。『記録』にのよさんが本文を書き、その解説を加藤さんが書く、その結果、連載が1年12回も続いた。預かったのはその連載のコピー原稿だった。

私は編者の加藤雅毅さんに会いに行く。彼は後にでき上がった本にも書いているが、のよさんの原稿をこのように評価して強く売り込んできた。「野の人、山の人に較べ、海に生きる人自身の手になる記録は少ない。ここに紛れもない漁(すなどり)の民の記録があるのではないか」(「編者あとがき」より)私はこの惹句に負けた。

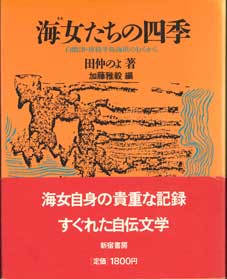

連載の原稿をのよさんの本文だけにまとめて、巻末に加藤さんの解説を置く構成案にして、出版することにした。1983年4月に、田仲のよ著、加藤雅毅編『海女たちの四季――白間津・房総半島海浜のむらから』という書名で刊行した。天地186ミリ左右148ミリの上製本、256頁。当時「愛蔵版」といわれた判型だ。装丁はのよさんの甥の三田栄さん。帯の表4には歴史学者の網野善彦さんの文章が載っている。そこから抜いた網野さん言葉を帯の表4使い、背と表1にも抜き出して使う。「六〇歳の現役海女が書いた海の自叙伝(背)、海女自身の貴重な記録 すぐれた自伝文学(表1)」網野さんがこの帯文を書いてくれたいきさつは、前に「三栄町路地裏だより」(Vol.3)に書いたことがある。網野さんのことをいまさら、説明することはないだろう。都立高校の教諭をへて、中央の学会・大学から遠く離れ、その研究フィールドも陸(おか)から、歴史学者がだれも目を向けなかった漁村や浜に降りていった人だ。1978年、50歳の時、平凡社から『無縁・公界・楽—日本中世の自由と平和』を刊行、学者だけでなく、一般読者の間で大きな反響をよぶ。80年には神奈川大学短期大学教授となる。翌81年には神奈川大学に日本常民文化研究所が招致され、その所員となる。このあたりで、加藤さんは網野さんに出会ったという。

1982年に野本三吉さんの『風の自叙伝—横浜・寿町の日雇労働者たち』(装丁は田村義也さん)を出している。私はその野本さんから、寿の夜間学校の講師に呼ばれた網野さんについての愉快なエピソードを聞いている。日雇労働者たちを前に「君たちの先輩である漂白民や職能民は天皇の仲間だ。君たちも天皇の仲間だ」とアジって、ヤンヤの喝采を浴びたという。

田仲のよさんは1996年に亡くなり、加藤雅毅さんも99年に亡くなる。2001年4月に、加藤さんの「田仲のよさんへの弔辞」を収録した新版を、装丁も新たにして出版した。そして、網野善彦さんは2004年に亡くなられている。